2015年9月7日(月)に、新宿ゴールデン街劇場で映画『赤い玉、』のトークイベントが開催されました。“赤い玉伝説って知ってるか?”と題された、50歳以上の男性限定でお酒を飲みながら「オヤジたちのエロス」について語るというイベントです。

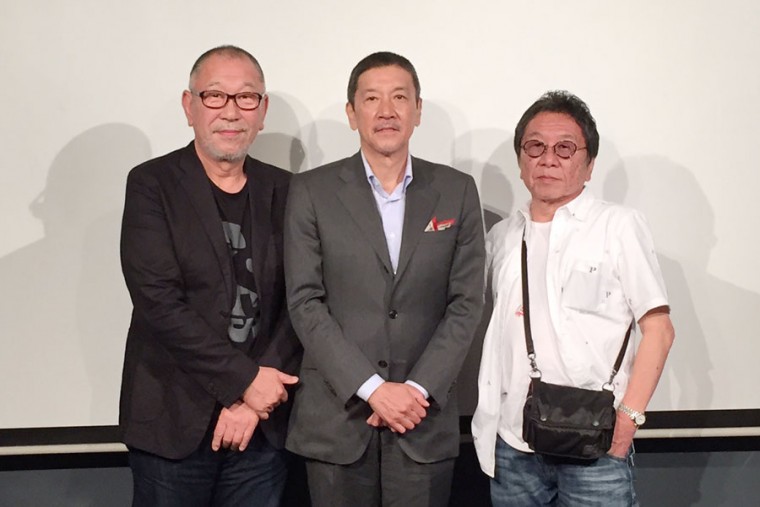

主演の奥田瑛二さんと高橋伴明監督、ふたりと親交の深い崔洋一監督がMCとして登壇。R50のイベントとあって、ディープなトークが展開されました。

“赤い玉”とは男性の生涯最後の射精のあとに出てきて、打ち止めを知らせるといわれているもの。

映画『赤い玉、』はその赤い玉の時期にさしかかった、大学で映画撮影の教鞭をとっている映画監督の時田(奥田瑛二)と彼の前に現れた女子高生・律子(村上由規乃)を巡る物語。新作の撮影に入れずにいる時田は30代の美しい愛人がいながら、現実の世界から虚構の世界に誘うような律子に惹かれ、人生を狂わされていきます。

合鍵16本!?高橋監督の山手線一周伝説

「ここに来る前に3人で、もちろん一杯やってきたんですけれども」と崔監督。

高橋監督の紹介がてら、1949年生まれの同い年だという監督とのなれそめを語り、「確か僕が19歳のときに出会いまして、金がない私に酒と、のちに女を教えてくれたのが高橋です」と笑いを誘います。

崔監督ももちろん本作を観たということで、観た感想を「現実と虚構を行き交う自由さみたいなものを感じました。僕としては、もっと品がないものになるのかなと思っていたんですが、これが意外や意外で」と話し、「これはほぼ実製作ということでいいのかな?」と質問。

「実製作に、後から2社が製作委員会という形で参加してくれました」と高橋監督が応えると、崔監督は「なんだか優等生ですねぇ。本当は違うんですよ」とニヤニヤ。

自身の知る高橋監督の姿をさらけ出そうとしているような表情を見せつつ、話を続けます。

「この3人が共通しているのは、枯れたね、とか品が良くなったね、と言われるのが大っ嫌いなところなんですよ。でも、当然かつて持っていた肉体力とは違ってくるわけで、それがオヤジとエロスになってくるんだけど」と、この映画の描いているものを示します。

「観てて一番感じたのは、エロスの切なさみたいなこと。妄想と現実を行き交うというのは、若い頃からやっていることで、どちらかというと若い頃は妄想の方が勝っているわけで、現実が追いつかないんだよね。でもこれが、ボン(高橋監督の愛称)の場合は違うんだよね。初めて出会ったとき、一番頭にきたことがあって、合鍵が15、6個ついてたんだよ!」と言うと、高橋監督は「違うよ! 8個だよ」と訂正しますが、崔監督は「俺には15、6個に見えたの。さりげにそれをちゃらちゃらと見せるいやらしいところがあるんだよ。『山手線を一周できる』かなんとか言っちゃって本当に嫌なヤツだった」と更に攻めて会場を沸かせます。

–{女子校生に興味は?}–

若手時代を知る仲だからこその話題に続けて「今回の作品を観て、これで終わりじゃないなっていうのを感じたのよ」と話します。

すると奥田さんも「僕の想像で、監督は時田がそういう終末を迎えたと思っているのかもしれないけど、僕はあからさまに見せたくない、まだ男であり続けたい、あり続けるし、そうだという思いを内に秘めて演じるぞ、と思っていて。どこかで僕の本質が出たのかもしれないけど、『まだ僕は男で、ブイブイいわせるぞ』というほうが、観た人に“どこまであいつは男として生きていくんだろう、俺はどうなんだろう”と思わせられると思った。それが、僕の中ではちょうどいいさじ加減だという確信を持って演じられたんですよ」と演じていた当時の心境を語ります。

そんな奥田さんに崔監督は「これまた品がいいことを言って」と茶化しつつ、「映画を観ていただけたらわかりますが、男のエロスは半分以上が妄想なんです。若い頃はどうしても現実が追いついてこない、見る女、見る女、開いていただきたいくらい」と話すと、高橋監督から「ちょっと待って」と声が。

「俺は妄想する必要なかったんだよ。歳とってからだよ、妄想するようになったの!」と火に油を注ぐような高橋監督の発言が会場を沸かせます。

「合鍵が16個が8個かの違いはありますけど、確かにモテましたよ、ボンは」と崔監督も高橋監督のモテっぷりを認めざるを得ないようでした。

その後も、崔監督の恨み節に高橋監督が軽妙な返しをする小気味良いやりとりがところどころで交わされ、会場を湧かせていました。

川端康成の世界を感じるような作品

加えて、崔監督は「昔のままのボンだったら、もっと肉欲に素直に走っていいと思うし、奥田の芝居も際どいところを行ったり来たりしていた。それを観て、このふたりのサスペンスフルを描いていると言っていい映画だと思いました」と話し、単純に老いた男のエロチシズムを描いているのではなく、川端康成や谷崎潤一郎を彷彿とさせるノーベル文学賞の領域に入っていると自身の解釈を語ります。

それを聞いた高橋監督は「正直に言うと、川端康成の『湖』って小説があるんだけど、それをちょっと意識したところがありますね。女子高生の部分は『湖』から想を得ました」と話し、「じゃあ、俺の見方はそんな間違いではなかったってことか」と崔監督。

演じていた時にどう感じていたか尋ねられた奥田さんは「僕もある記者に『川端康成の世界だよね』って話したら『えっ、伴明監督もそうおっしゃってました』と言われて、なんだ、そう思って演じてて正解だったんだ、と思いましたね。ふたりでそんな話をしたことはないのに」と打ち合わせずとも、同じイメージを持って作品を作っていたことを明らかにします。

「そういうことを話したことはないね。僕にとって川端康成は身近な作家ではなかったんだけども、川端康成の変わりようというのかな、ある種の妄想というか空想というか。これはアリだなというのはあったんだよ」と高橋監督も続けます。

それを聞いた崔監督は「このふたりが全くナルシストになっている感じがして、そこがシャレているんだけど、それがやっぱり映画だよな。映画のある種の空想の世界にふたりが行ってしまったということを強く感じた」と話し、そこに嫉妬もあったといいます。

また、「時田を伴明のことだとは思ってはいけない」という崔監督に、高橋監督が「俺は女子高生に興味ないもん」と言うと、一方の奥田さんは「そう言われると、俺が興味あるって言いづらいじゃない(笑)」と加わります。

そこから奥田さんが監督を務めた映画『少女』を踏まえながら、「少女という世代は必ず途中下車するところ。憧れも実態も踏まえた中でそれ経験をしてるとするならば、少女を通り過ぎると、もっと実態をもった年齢の女性を求めて、それはいくつだ、となる。そこに少女というものをフィードバックしながら行ったり来たりする妄想の世界が生まれて、これが今現在の自分とするならばとても気持ちいい世界なんですね。これからの将来どの世界にいくかと考えるとワクワクする」と奥田さんの少女に対する持論が繰り広げられます。

それを聞いた崔監督は「時田そのままです」と一言。会場は笑いに包まれました。

他にも、崔監督が感じた高橋監督が作る映画の変化に関する話題や、性表現も暴力も摩擦で、それが今の日本映画にはなくなってきている、と熱く論じる一幕もあり、客席も興味深く耳を傾けていました。

–{エロス、性の本質とは?}–

奥田さんが若き日の後悔を語る?

「今回の映画では、意図的に徹底してバイオレンスを排除しているように感じた」という崔監督に高橋監督は「性を描いた作品ではあるけど、老いを描いた面が大きいので、一回は老いた奥田がぐちゃぐちゃにやられるようなシーンも考えたんだけど、それでも老いと性を全面に出したいなというのがあったんで、シナリオにしませんでしたね」と答えます。

「これだけ聞くと枯れたふたりのように聞こえますが、そんなことないんですよ。最後の炎を灯して消えようなんてタマじゃないです、このふたりは」と力強く語り、「劇中の赤い玉の形状にも注目してください。単純に真ん丸の赤い玉がぽろっと落ちて、そこから先にある種の風雅、雅がある、つまり枯れた雅があると思っちゃ大間違い!」と気になるコメントも。

最後に設けられた質問コーナーでは、事前に集められた中から抽選で54歳(もちろん男性)の「人生全体を振り返って、あなたにとってエロス、性、セックスの本質、エッセンスはなんですか?」という質問が選ばれました。

高橋「赤玉寸前のこの時に、今更ながらだけど、愛を伴うセックスが究極なんじゃないかと思ってる」

奥田「ずっと少年の頃から、もう女陰回帰だね。母親の胎内に入りたいんじゃなくて、女陰回帰への執着心がずっとある。絵を描き始めてから思うようになったんだけど、女性の身体というのは地上にあるものすべて備わっている。胸が山で、ヴァギナがクリークで、すべてが備わっているという美しさにすごくエロティシズムがある。水がないと人は生きていけなくて、つまりヴァギナから滴り落ちる愛液というのが命のもとだったりする。そこに女性に対する憧れっていうのがとんでもなく充満していて、妄想もあり、実体もあり、ずっと憧れ続けている。どんなに経験していってもおなかがふくれることがないという感じはいまだに持ち続けてますから、とても危険な考え方かもしれないけど、どこまで続く、ぬかるみぞ、という感じですね。だから30代の頃とかに70代のおばあちゃんとやっておけばよかったなぁと反省していたり。まぁ、女性はすばらしい、それはいまだに変わりないね」

「30年前だったら、ここから乱闘だったり大バトルになって面白いところだと思うんだけど、時間が来てしまったので仕方ないですね」と名残惜しそうに、崔監督が締めくくりました。

お酒を飲みながら旧知の3人が赤裸々に語りあうイベントは、まるで飲み会をのぞいているような心地よい空気感が漂っていました。

映画『赤い玉、』は本日2015年9月12日(土)より、テアトル新宿、シネマ・ジャック&ベティほかで公開です。

(文・写真:大谷和美)

関連リンク

みんな汗だくになって…高橋伴明×奥田瑛二が描くエロス『赤い玉、』舞台挨拶

禁断のR指定版予告が解禁!映画『テッド2』今度のテッドもやっぱり※※※

官能美の完全無修正版も!『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』BD&DVD

セックスとお酒に溺れる若者をビーバー達が襲う?!映画『ゾンビーバー』