今年も10月22日から31日まで東京国際映画祭が開催され、世界各国の名作話題作問題作などが上映されるとともに、映画人も大挙来日して作品をアピールしていきました。

その中で昨年から設置された、サムライのごとく常に時代を切り開く革新的な映画を世界に発信し続けた映画人の功績を讃える第2回SAMURAI賞を、我が国の山田洋次監督と、『男たちの挽歌』(86)『レッドクリフ』2部作(08&09)などで知られる香港映画界の巨匠ジョン・ウー監督が受賞。

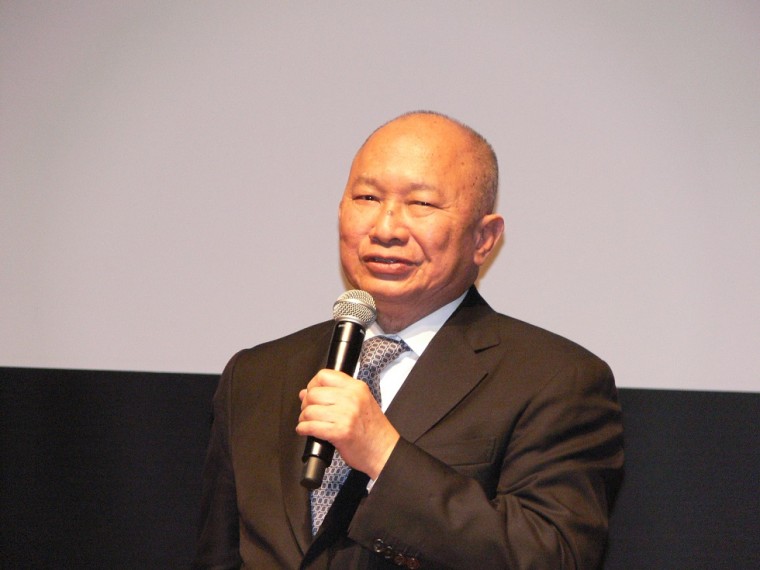

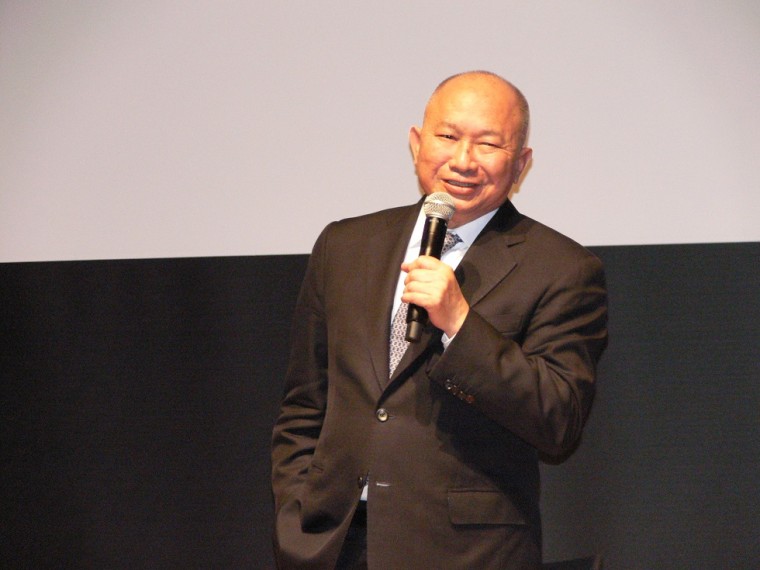

これを祝し、25日の夜、六本木ヒルズ49タワーホールにてジョン・ウー監督のスペシャル・トーク・イベントが開催されたのですが……。

《キネマニア共和国~レインボー通りの映画街~ vol.49》

これが実に素晴らしかったのです!

日本に来るとリラックスできる

今回のトーク・イベントは会場に学生たちを多数招いて、前半はジョン・ウー監督のトーク、そして後半はインディペンデント映画の若き旗手たちや映画を目指す学生たちとの交流がはかられました。

まず、壇上に上がったウー監督は客席に向かって「いつも応援していただき、まことにありがとうございます」と挨拶。

「私は今、北京とアメリカを行き来していまして、映画制作にまつわる悩みや心配事など多々ある中で、日本に来ると本当にリラックスできます。日本のグルメも楽しめますし、景色も美しい。また東京国際映画祭も(TIFF)も私にとって憧れの映画祭でもありました。

ただ、やはり来日しますとそれはそれで忙しく、本当は全国各地を回ってみたいのですが、なかなかそれは果たせないですね。実は私、まだ京都に行ったことがないのですよ。ですので、来年は京都で映画祭をやっていただけないものかと(笑/毎年同時期に京都国際映画祭というのもあるのですけどね)」

幼い頃からの映画好きで文芸青年

ジョン・ウー監督は1946年5月1日、中国・広州生まれ。幼い頃に香港に移り、そこで貧しい暮らしを強いられながら、映画と出会い、魅せられていったのだと言います。

「小さい頃から映画が大好きでした。特にアート映画が大好きで、地元では文芸青年として鳴らしていましたよ。

また当時の香港では映画学校みたいなものもありませんでしたので、映画を学ぶには映画を見るほか手立てはありませんでした。幸い香港では世界中の映画を見られる環境にありましたし、また図書館で映画の本などもたくさん読んだり、批評を書いたり、そんな活動もしていました。

国別で言いますと、日本映画やフランスやイギリスの映画が大好きで、特に黒澤明監督。彼の『七人の侍』からは当然ながらに大きな影響を受けています。フランスのジャン=ピエール・メルヴィル監督も大好きです。アラン・ドロン主演の『サムライ』は素晴らしかった。あと、アメリカ映画『ワイルドバンチ』のサム・ペキンパー監督や、イギリス映画『アラビアのロレンス』のデヴィッド・リーン監督からも大きな影響を受けています。

60年代当時の映画会社は師弟関係がなければその中に入れず、また年配の映画人たちは私たちのように映画を批評したりする文芸青年を嫌っていましたが、あるときヨーロッパで映画を学んで帰国した映画会社のマネージャーが非常にオープンな人で、私たちが作った実験映画を見てくれて、彼の計らいでスクリプター(記録)として映画界に入ることができました」

香港アクション映画に人間性を導入

『男たちの挽歌』を撮るとき、ウー監督は当時の香港映画の常であった白黒はっきりさせた勧善懲悪的ポリス・アクション映画とは異なるものを目指したといいます。

「プロデューサーのツイ・ハークが、『今回は監督の言いたいことや感情などをキャラクターに反映させたらどうか』と提案してくれたのです。私自身、それはぜひやってみたいと思いました。これまで数々の失敗も繰りかえしてきていましたが、それでも頑張ってこられたのは、映画を通して自分の感じたことなどを訴えていきたかったからなのです。つまり、アクションだけでなく、そこに人間のさまざまな感情も込めた作品を作ってみようと。

『狼/男たちの挽歌・最終章』(89)のときは、香港・マカオ・ロケがなされた石井輝男監督、高倉健さん主演のエモーショナルな名作『ならず者』(64)にオマージュを捧げて作りましたが、これがきっかけになってハリウッドに進出することができました」

そのハリウッド進出第1弾『ハード・ターゲット』(93)では、東西の映画作りの相違や言葉の壁などから、かなり苦労があったとのこと。

「ハリウッドは人種のるつぼであり、世界中のマーケットを意識した映画を作り続けているところですので、各国からやってくる映画人を尊敬して迎えてくれますし、とにかく人材を大事にしてくれます。

ただし慣れないこともいろいろありまして、『ハード・ターゲット』で私が驚いたのは、主演スターが編集権を握っているということでした。脚本についてもキャスティングについても彼が決定権を持っていた。しかも撮影後、私が編集していたら、彼も別の編集者に編集をさせていたのです。これはもう例外どころではなく、私は怒りましたね」

–{ハリウッドでの成功、そしてアジアへの帰還}–

ハリウッドでの成功そしてアジアへの帰還

ハリウッド2作目『ブロークン・アロー』(96)も製作事情は大変であったとも聞きますが、それがヒットしたことで続く『フェイス/オフ』(97)への道が切り開かれます。

「『フェイス/オフ』では映画会社の社長が映画に詳しく、私の映画のこともよく理解してくれていて、製作会議の席などでも『私はジョン・ウーの映画がほしいのです』と言ってくれたそうです。とかくハリウッドはいろいろな人間が口をはさんでくるのですが、このときはほぼ私の思い通りに進めさせてもらうことができました。現在ハリウッドでは5人の監督だけが最終編集権を持っているのですが、そのひとりが私です」

こうしてハリウッドで成功を収めたウー監督ですが、2008年『レッド・クリフ』2部作で再びアジアに戻り、今度は時代劇超大作を手掛けることになりました。

「中国語圏の友人たちからたびたび『アジアに戻って世界市場を開拓してくれるような映画を撮ってほしい』と。私もハリウッドでいろいろ学ぶことができたし、そろそろ中国に戻って若い映画人を育てる立場になるべきではないかと考えるようになりました。もうひとつ、ハリウッドが題材や人材の不足から、新しい血を求め始めている気運を感じるようになっていました。いずれハリウッドは中国へ目を向けて、新たな才能を見出すだろう。そのときのためにも、早くから中国語圏の映画人を育成する制度を作るべきだと思い、アジアに戻ることにしたのです」

若手監督たちからの質問を受けて

ここでインディペンデントで活躍中の7人の若手監督が登壇し、ジョン・ウー監督に質問を投げかけていきます。

杉本大地(ぴあフィルムフェスティバルアワード2015『あるみち』監督)

「自分は映画を撮っているときに心躍る瞬間というものを感じるのですが、ウー監督は映画を撮るとき以外で、そういったものを感じる瞬間はありますか?」

ウー「私はエキサイトしやすい男なので、とにかく良い映画を繰り返し見ることでエキサイトしますね。また最近、雑種の子犬を飼い始めたのですが、これが実に可愛い(笑)。もう目に入れても痛くないほどで、映画制作の悩みやわずらわしさなど全て吹き飛ばしてしまうくらい、とにかく可愛くて仕方ないのです(笑)」

福山功起(SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2015オープニング作品『鉄の子』監督)

「さまざまなキャストやスタッフと交流していく中、宗教観や文化の違いなど、演出上で困った経験などはありますか?」

ウー「宗教にしろ文化にしろ政治にしろ、どのような違いがあろうとも、私たちのテーマは“人間”だと思います。そこには当然人間の感情も含まれていjますし、東洋人であろうと西洋人であろうと、そこには必ず喜怒哀楽や正義感、善悪などがあるわけで、それらを基準にしていくとコミュニケ-ションがとりやすくなります。ハリウッドでも西洋人に対して私はチョウ・ユンファと同じように接していますし、映画作りという大きな目標の下、お互い理解し合えていると思います。

一例をあげましょう。東洋には“仁義”という思想がありますね。仁義のためなら、時に親も殺すこともあれば、自分の命を投げ打ってでも友を救う。 しかし、西洋人にはこれが理解できないという。『自分が死んだら、どうやって相手を助けるんだ? 自分が生きていてこそ助けられるのではないか』と。 なかなか結論が出ない中で、正義感を出発点にしていくことで最終的には解決することができるものです。

また現場では監督が自分に何を求めているのか、何をやりたいのかなどを理解していない役者が大勢います。特に若手監督はそこを常に意識していないと現場は混乱してしまうので、まずは彼らに明確に伝えるjことが大切でしょう」

古い日本映画の伝統や精神と今の若い感性を融合させるべき

二宮健(第17回京都国際学生映画祭長編部門グランプリ『小村は何故、真顔で涙を流したのか』監督)

「日本から今後どのような監督、どのような作品が出てくることを期待されていますか」

ウー「昔も今も良い映画はたくさんあると思いますが、私はトシのせいもあって古い日本映画が懐かしくて大好きなのです。今の若い監督のみなさんは現代感覚を持ち合わせていることでしょうが、それだけではなく日本映画の伝統や精神をしっかり学び、現代感覚と融合させていくことが肝要ではないでしょうか。

昔の日本映画には美しくて素晴らしい作品がいっぱいあります。その真髄を取り出して、みなさん独自の感性と融合させながら新しいスタイルの日本映画ができることを期待しています。

私がハリウッドに行くとき、師匠のチャン・チェ監督にこう言われました。

『お前は西洋の技術を駆使して、東洋の文化精神を表現できればそれでいい』

これは非常に重要なことだと思っています」

田中穂先(第9回TOHOシネマズ学生映画祭ショートフィルム部門グランプリ『死亡動機』監督)

「もともとアート映画がお好きだったのに、なぜアクション映画というジャンルの中で人間を描こうと思われたのでしょうか?」

ウー「私は小さい頃、ミュージカル映画が大好きで、あの中のダンスや音楽、衣裳、ドラマなどなど、全てが好きでした。その一方で私の家は非常に貧しくて、毎日チンピラが喧嘩しているようなところで暮らしていましたので、善も悪もそれぞれ独自の考えがあることを知っています。

極悪非道の輩にも可愛いところはあるし、善人の中にもどこか不快なところはある。

また、私は躍動感のある映像が好きです。師匠のチャン・チェはそのあたりの演出センスが見事なアクション映画監督でもありました。

私はミュージカル映画のような、師匠のような躍動感ある映像をもって、人間の感情を描きたいと思うようになりました。『七人の侍』の感動も忘れられません。私は何度も繰り返し見続けていますが、やはりアクションの中に人間性がなければ、あの映画のような面白さは得られない。

アクションはあくまでもひとつの手法であり、大事なのはやはり人間性であり精神ですし、アクションそのものの力をもって人間性を表現していきたいと常に願っています」

谷阪萌湖(第9回TOHOシネマズ学生映画祭ショートアニメ部門グランプリ『うわさのねこ』監督)

「監督は私たちと同じ20代前半の頃、当時の映画制作に対して何か信念や想いみたいなものはおありでしたか?」

ウー「私は26歳のときに『カラテ愚連隊』(73)で監督デビューを果たしました。当時の香港ではいちばん若い監督だったと思いますが私のデビューを知って『あんな若造がどうやって映画を撮るのだ? 絶対に失敗するぞ』なんて新聞のコラムで叩かれたりもしましたね。

ちょうどブルース・リーが亡くなった頃で、香港映画界ではカンフー映画が流行していて、『カラテ愚連隊』もそういった中の1本ではあり、私の望むアート映画とは全くかけ離れたものでもありましたが、それでも何とか撮り終えて、しかし検閲で『暴力的』だと引っかかり、おかげでなかなか国内では上映できず、日本での上映も興行的に失敗しました。

ただ、そのときゴールデンハーベストの社長レイモンド・チョウが、この映画の主演男女の感情描写の編集を気に入ってくれたらしく、同社と専属契約を結ぶことになったのです。

当時の香港映画ではおよそお目にかかったことのない心理描写だったと思いますが、実はそれって私がかつて16ミリで撮った実験映画でやった手法なのです(笑)。

ですからみなさんも、若いときの経験は決して忘れないでいてください。意外に使い道が出てくるものですから、大事にしていただきたいと思いますし、私は今も、どの作品でも何か新しい実験的なことをやろうと思いながらやっています」

–{いつか一緒にアニメーション映画を作りましょう}–

いつか一緒にアニメーション映画を作りましょう

円香(第27回東京学生映画祭アニメーション部門グランプリ『GYRO(ジャイロ)』監督)

――「監督してみたいアニメーション映画の題材などおありでしょうか。また、アニメーション表現に関してのお考えなどありましたら?」

ウー「小さい頃、たくさんのアニメーションを見てきましたが、そのほとんどはミッキーマウスでした(笑)。

みなさんお気づきかと思われますが、アクションとアニメーションの表現はかなり共通するものがあります。

私自身、自慢ではありませんが編集は得意なほうで、映画を学ぶ若いみなさんにも、撮影よりも先に編集を学ぶことをお勧めしています。

アクション映画を撮るとき、先ほども申しましたがミュージカルの表現を導入し、時に音楽を聴きながらアクション・デザインやアングルなどを考えたりしています。私の好きなスローモーション撮影のときも、ハイスピードでキャメラを回すときはどういうコマ数で撮り、またどういうコマ数をもって元に戻すのかなどを考えます。

キャメラに関しても、全て自分でコントロールします。アクションもアクション監督に任すのではなく、完成した作品のリズムなどを全部撮影の段階から把握しておかなければならないと思うからです。

アニメーションの話に戻りますと、実はパラマウントで長編アニメーション映画を監督する企画があり、そこで私は『西遊記』を撮ろうと思い、実際に準備に入っていたのですが、ちょうどその頃私がアジアに戻ることになったもので、企画は中断したままでいます。でも、もし機会があれば、ぜひあなたと一緒に『西遊記』を作ってみたいと思います!」

中村祐太郎(第27回東京学生映画祭実写部門グランプリ『雲の屑』監督)

――「『男たちの挽歌』を見たとき、ハンバーガーなどジャンクフードなどの扱いが良い意味で汚いと思いましたが、現場ではそういうものを食しながら撮影されていたのでしょうか。ウー監督ならではの現場メシってありますか?」

ウー「私たちの現場はとても綺麗ですよ(笑)。『男たちの挽歌』のとき、チョウ・ユンファは現場でいろいろ考えながらやってくれていました。たとえば失敗して落ち込みながら電話するシーンでの彼をかっこよくは見せたくないということで、では片手でチキンをかじってみせようとか。それまでの彼はプレイボーイ的な役が多かったので、『男たちの挽歌』は新しい挑戦でもあったのです。

まあ、銃撃シーンとかは血だらけになりますので、さすがに現場は汚かったかな(笑)。

『男たちの挽歌Ⅱ』(87)では血糊を日本から輸入したのですが、後で聞いたらあまりにも大量に購入したもので、日本で在庫切れになってしまったとか(笑)。

現場メシに関して言いますと、私の現場での食事は非常にシンプルで、白い飯だけです。もちろんケチャップはかけませんよ(笑)」

やはり最終的には人間性を描くしかない

この後、会場からの質問にも答えていただきました。

―― 監督のお好きな女性監督は?

ウー「キャサリン・ビグローとアン・ホイです」

―― ハリウッドで映画を撮り続けてきた中で、なにがしかの誤解を解きたいといったことはありますか?

ウー「私は映画制作において常にコミュニケーションを良好に保つことに努めてきていますし、準備万端で現場に臨みたいので、誤解されるようなことはないと思っています。

例を挙げますと、『フェイス/オフ』を撮ったとき、非常に順調だった中でラストで問題がおきました。最後に主人公のジョン・トラヴォルタが悪漢のニコラス・ケイジを殺すわけですが、彼には幼い男の子が残されていて、私たちはトラヴォルタがその子を引き取るラストを考えていました。

すると会社の上層部がそれに反対しまして、アメリカでは敵の子どもを連れて家に帰るなんてありえないと。私は人間性の問題として、主人公は残された子を養育するべきだと訴えましたが、結局その子を見捨てるバージョンをスニークプレビューしてアンケートを取ったところ、観客の反応は良かったけど、点数は33点。つまりは不合格でした。

コメントを読んでみると、その多くが『最後、何で主人公は子どもを連れて帰らないの?』と。そこでようやく上層部も自分たちの過ちに気づいて編集し直すことになり、再びプレビューしたところ、点数は88点にまで上がりました。

私もこの一件でかなり自信を持てるようになりました。アクションはあくまでもアクションでしかなく、世界市場においてさまざまな国の観客を感動させられる映画を作るためには、最終的には人間性を描くしかないのだと」

最後に、映画を目指す若者たちへのジョン・ウー監督からのメッセージです。

「先ほども申しましたが、若いみなさんにはぜひ自国の昔の映画について学んでいただきたいと思います。

特に日本映画は過去、素晴らしい作品がいっぱい存在しますし、そういった作品が内包する伝統や精神を用いながら、みなさんの若い感性を活かした、よりよい日本映画を作っていってください」

ジョン・ウー監督はこの後、中国で3億人が見たといわれる高倉健主演の日本映画『君よ憤怒の河を渉れ』(76)の香港リメイク“MAN HUNT”に取り掛かる模様。さらにその後ハリウッドで『狼/男たちの挽歌・最終章』のアメリカ版リメイクを手掛ける予定です。

(文・増當竜也)