[※本記事は広告リンクを含みます。]

8月18日(金)よりデヴィッド・クローネンバーグ新作『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が公開されている。『マップ・トゥ・ザ・スターズ』から8年もの沈黙を破り現れたのは、体内で臓器が生み出される人類が生まれた世界であった。

生み出された臓器をその場で取り出すパフォーマンスで注目を集める男が陰謀に巻き込まれていく斬新なストーリーは、カンヌ国際映画祭でも話題となった。

デヴィッド・クローネンバーグの映画は難解なことでも知られている。

例えば、『コズモポリス』。この作品はロバート・パティンソン演じるエリック・パッカーが延々とリムジンに乗りながら混沌とする街を彷徨う作品だ。公開当時は難解に感じたものの、SNSが社会に普及したことで「他者への痛み」が希薄になった世界を暗示しているような作品だとわかるようになった。リムジンの外側では大変なことが起こっているにもかかわらず、どこか他人事のように振る舞う。これは、SNSで流れる膨大な事件を傍観者として消費してしまっている様子と重なる。

このようにクローネンバーグの映画は時間が経過しないとわからないようなテーマを扱っていることがある。

さて、『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』はどうだろうか?

本作は、クローネンバーグ監督が初期作から温めてきた理論の集大成ともいえる作品となっている。監督の過去作と比較することで、困惑必至のラストを解釈する糸口が掴めるのではないだろうか。

当記事ではクローネンバーグ作品を「線」で結びながら『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』の魅力を考察していく。

※以降は作品のネタバレを含むため、未鑑賞の方はご注意ください。

奇想天外な物語『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』

本作は、プラスチックを食べる子どもを親が殺すショッキングな展開から始まる。主人公であるソール・テンサー(ヴィゴ・モーテンセン)は、体内で臓器が生み出される加速進化症候群を患っている。彼は苦しみながらもパートナーであるカプリース(レア・セドゥ)と共に人前で臓器を摘出するパフォーマンスを行っている。政府からの追跡の目を回避しながら活動していると、プラスチックを食べる子どもの死体を解剖してほしいとの依頼が舞い込んでくる。

映画は現実離れした話題、そしてソール・テンサーの知らないところで展開される陰謀に包まれており、状況を飲み込もうとするうちに彼が死を受け入れてエンディングへと突入する。

PG12指定であることが不思議なくらいショッキングな手術シーンが多く印象的な作品ではあるが、この結末に困惑を隠せない人は少なくないだろう。なぜ、クローネンバーグはこの結末を採用したのか。

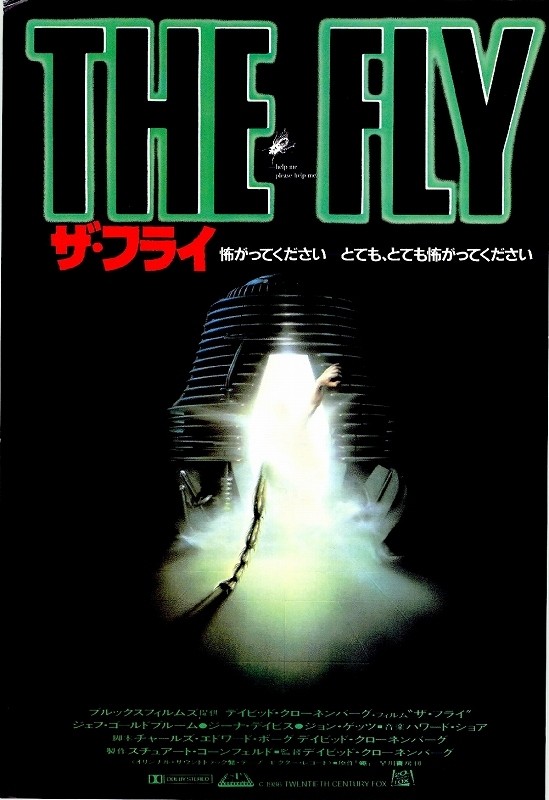

初期作『ステレオ/均衡の遺失』『クライム・オブ・ザ・フューチャー/未来犯罪の確立』と中期の作品『ビデオドローム』『ザ・フライ』『裸のランチ』を結びつけることで見えてくるものがある。

クローネンバーグ過去作を読み解く

■『ステレオ/均衡の遺失』『クライム・オブ・ザ・フューチャー/未来犯罪の確立』

クローネンバーグ映画の特徴は初期作の段階で確立されていた。『ステレオ/均衡の遺失』では、テレパシーによる会話が当たり前となった世界で、他者の思想が自己に干渉してくるのではと考察。本心を隠す場所の必要性を語っていた。

『クライム・オブ・ザ・フューチャー/未来犯罪の確立』では、機能なき臓器に取り憑かれた同僚の行方を追っていく中で、主人公がいつしか正気を失っていく物語を描いた。どちらも抽象的な作品となっており難解である。

■『ビデオドローム』

しかし、この二つを具体化した作品がある。それが『ビデオドローム』だ。本作はケーブルテレビ局を経営するマックス(ジェームズ・ウッズ)が、部下の発見した暴力映像「ビデオドローム」を追っていく中で怪奇現象に見舞われていく話。

マックスの腹が開き、そこにビデオテープを挿入する。別の場面では腹から銃が現れ、彼は殺人を始める。これは、メディアによって思想が植え付けられ、無意識のうちに暴力が引き出されていく状態のメタファーといえる。

現実の話に置き換えると、TwitterのTLに炎上事件に対するコメントがたくさん流れてきた時に「自分も何かつぶやかなきゃ」と思ったことはないだろうか。その事件の当事者でもなければ、深く調べているわけでもない。でもTLに流れてくる情報で全てを知った気になり、自分の意見を軽率にツイートしてしまう。

無意識のうちに炎上事件が脳内にインストールされ、暴力が引き出されていく様子はまさしく『ビデオドローム』で起こっていることと同じなのだ。また本作では、思想を植え付け行動に繋げていくメカニズムを悪用しようとする組織まで出てくる。冷静さを保とうとしても、マックスはメカニズムの中で踊らされてしまうのだ。

『ステレオ/均衡の遺失』『クライム・オブ・ザ・フューチャー/未来犯罪の確立』で考えられた理論をより映画として落とし込みマスターピースとなった『ビデオドローム』。彼はその後、肉体や精神の変容をどのように受容していくかをより掘り下げていくこととなる。

■『ザ・フライ』

物質転送機「テレポッド」の研究をしている科学者がハエと融合してしまう『ザ・フライ』では、肉体と精神に関する考察が行われる。

ヒヒをテレポッドに入れて実験を行うが、表皮が裏返った状態で転送されてしまう。科学者セス・ブランドル(ジェフ・ゴールドブラム)は問題の切り分けを行うため、ステーキ用の肉を転送。ジャーナリストのヴェロニカ(ジーナ・デイヴィス)に味見させる。彼女はプラスチックのような味だと答える。

表面上は同じだが、転送したことで中身が変わってしまうことを示唆している。その後、セスは調整を行い自らの肉体を使った転送実験を行う。表面的には成功したものの、感覚が以前に比べて過敏となり、異様なテンションでヴェロニカに転送体験の魅力を語る。

『ビデオドローム』では、異様な世界に迷い込んでしまった者の視点から描かれていたのに対し、本作ではヴェロニカからの目線で描かれる。新しい世界を生で経験していない上に経験しようと思わない者から捉えているため、セスが転送装置体験に興奮し、身体がグチャグチャになっていっても受け入れていこうとする行動への拒絶反応が前面に出た作品となっている。

■『裸のランチ』

ウィリアム・バロウズが薬物に溺れ、せん妄状態で書いた小説を映画化した『裸のランチ』では、これまで描いてきた対象となる人が観る世界と外側との関係性を応用している。

殺虫剤の粉で異界の扉を開いてしまったウィリアム(ピーター・ウェラ)は、ムシ型のタイプライターを使ってスパイ活動のようなことを始める。知り合いとの対話は成立していない。

例えば、妻を殺してしまいインターゾーンに逃げる場面。ウィリアムは旅行のチケットを持っていると取り出すのだが、知り合いの目線では殺虫剤の粉が映るのだ。しかし、その矛盾に対して指摘することはない。ウィリアムが元の世界を否定することもなければ、元の世界の人々も彼のいる世界に対して否定することはない。矛盾を抱えながらも相互に世界を受容する物語となっている。

受容と拒絶の葛藤を浮き彫りにした『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』

■クローネンバーグの世界観のルーツは父親の死にあり!?

幾度となく世界の変容を描いてきたクローネンバーグ。発想のルーツはどこにあるのだろうか。彼の自伝「Cronenberg on Cronenberg」によると、父親の死が重要な要素となっていると考えられる。

彼の父親は大腸炎を患い、身体がカルシウムを処理できなくなってしまう。彼の肉体は脆くなり、肉体的には死んでいくものの、精神は死んでいない。この光景を見て転生に対する発想を得たと語っている。

『ザ・フライ』にて、セスを肉体が朽ち果てようとも自分の信念を貫き通す存在として描いたことを踏まえると納得いくものだろう。

■『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』で描かれる新しい視点

そして『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』はその集大成であり、ついに死にゆく父親そのものと向き合ったような作品に仕上がっていることが分かる。

ソール・テンサーは加速進化症候群を患っており苦しんでいる。特殊な椅子やベッドを使って臓器の位置を調整、痛みを和らげている。食道が細り、食べ物が喉を通らなくなりつつも、街を歩く時は澄ました顔でパフォーマンスを成功させていく。まさしく肉体は死へ向かいつつも精神は健在であることが示されている。

一方で、『ビデオドローム』や『裸のランチ』とは異なる視点がある。それは、肉体の変化に対して明確な拒絶が描かれる点である。

消化器官を改造しプラスチックを食べられるようにする組織がソール・テンサーの前に現れるが、終始疑いの目を向けている。例えば、組織への誘いとして紫色のキャンディーバーを差し出される場面において彼は拒絶をする。自然に臓器が生まれることは受容するが、人工的に臓器を改造することには抵抗を示す。

過去作では変容前から後のプロセスを描くため、最初は疑いを持っていたり、変容に驚くも、気がついた時には新しい考え方で思索を巡らしている。

しかし『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は変容後の世界から物語が始まるため、自分の中の許容範囲が明確となっており、受容と拒絶の間にある葛藤が浮き彫りにされていく。

最後にソール・テンサーがキャンディーバーを受け取り死を選ぶのは、人工的な人間の進化に対する拒絶である。政府と進化論者による陰謀の狭間で自分の立ち位置が揺さぶられる。自分の思想も支配されてしまうかもしれない。

だからこそ、自らキャンディーバーで死を選び、今の思想を不可侵な状態にしようとしたのではないだろうか。臓器を取り出して保管するように。

■傷による異形化から維持への転向

「クローネンバーグとバロウズ 裸のランチ」で寺本郁夫は次のように語っている。

傷はヒーローをヒーローたるものとする記号となって映画の中で機能するはずなのに、クローネンバーグの傷は、それ自体が生命を持って息づき、主人公の存在そのものをとめどなく異形化して行く。それゆえ、主人公は映画の中心的概念の不動の象徴たるヒーローから見る間に遠ざかり、安定を欠いた訳の分からない異物としての存在に姿を変えていくのだ。

『ビデオドローム』では腹に空いた亀裂が主人公を残忍な殺人者として変容させていく。『ザ・フライ』では、剛毛が生え顔が歪んでいく中で内なる凶暴性が引き出されていき、バーの客の手首を折り、女を強引にテレポッドへ導こうとするようになる。

寺本氏の傷に関する観点から『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』を観ると、傷の変容を通じて主人公を「異形化」する従来の方法から変更し、ソール・テンサーの今の思考を留めようとする「維持」の物語だと分かる。

死を持って精神を固定化するアイデアは、『ステレオ/均衡の遺失』における他者からの干渉を防ぐ自分の本心をしまう領域のようなものでもある。

このようにデヴィッド・クローネンバーグは1969年の長編デビュー作『ステレオ/均衡の遺失』から肉体と精神、自己と他者の観る世界を掘り下げてきた。

作品を経るごとに新しい視点を盛り込みながら思考実験を繰り返していく彼のアプローチは魅力的である。今回は、父親の死に対する思索が如実に現れた作品出会った。肉体は失われど精神は死なないとはどういうことかを探求した映画。それが『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』といえよう。

(文:CHE BUNBUN)

参考資料

- 「Cronenberg on Cronenberg」(Chris Rodley編、1997/3/1)

- 『クローネンバーグとバロウズ 裸のランチ』(アイラ・シルヴァーグ編、福間健二訳、寺本郁夫寄稿、1992/6/1)

–{『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』作品情報}–

『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』作品情報

ストーリー

そう遠くない未来。人工的な環境に適応するよう進化し続けた人類は、生物学的構造の変容を遂げ、痛みの感覚も消えた。“加速進化症候群”のアーティスト・ソールが体内に生み出す新たな臓器に、パートナーのカプリースがタトゥーを施し摘出するショーは、チケットが完売するほど人気を呼んでいた。しかし政府は、人類の誤った進化と暴走を監視するため“臓器登録所”を設立。特にソールには強い関心を持っていた。そんな彼のもとに、生前プラスチックを食べていたという遺体が持ち込まれる…。

予告編

基本情報

出演:ヴィゴ・モーテンセン/レア・セドゥ/クリステン・スチュワート ほか

監督:デヴィッド・クローネンバーグ

公開日:2023年8月18日(禁)

配給:クロックワークス/STAR CHANNEL MOVIES