10月6日(金)にBunkamura ル・シネマ 渋谷宮下、新宿武蔵野館を始め日本全国で公開される『旅するローマ教皇』(原題:”In Viaggio”)は、エチオピア占領下のエリトリアに生まれ、イタリアとアメリカ合衆国の二重国籍を持つ特異な映画監督、ジャンフランコ・ロージの最新作だ。

2013年にローマ教皇に就任したフランシスコ教皇の9年間の旅の記録を主にアーカイブ映像から再構成し、今までにない教皇の実像を浮かび上がらせる本作は、ロージのこれまでの映画作りの延長線上に位置しつつ、新たな固有の挑戦の結晶でもある。ロージは、安易なジャンルの区分けに抗いながら組み立てられた静謐かつ重厚な作品群により、これまでにヴェネツィア映画祭金獅子賞、ベルリン映画祭金熊賞、そしてアカデミー賞ベストドキュメンタリー賞など、数々の受賞を重ねてきた。

最新作、そして過去作の裏にあるロージの映画術とその思考に、『カナルタ 螺旋状の夢』監督の映像作家・太田光海が単独インタビューで迫った。話題はロージの映画作りの秘訣から、映画の未来に対する展望まで、多岐に渡った。

*インタビューは英語で行われた。

「フレーミングが正しい時は、フレームの外部に属する事物も見えるようになる」

写真左がジャンフランコ・ロージ、右が太田光海

太田:今日は忙しい中、時間を取ってくれてありがとうございます。私は太田光海と言いまして、映像作家であり、人類学者です。今日は新作の『旅するローマ教皇』について、そしてそれ以外の作品のことも絡めながらあなたの映画作りに関する中心的アイデアについて掘り下げていきたいと思います。早速質問に移りたいのですが、『海は燃えている〜イタリア最南端の小さな島〜』(2016)の中で私はあなたの「眼鏡」に対する特徴的な視点に気付きました。

『海は燃えている イタリア最南端の小さな島』はイタリアの最南端にある小さな島、ランペドゥーサ島を舞台に難民問題に迫った作品。難民たちの様子が描かれる一方で、自然にあふれるこの島で生活する生活する少年サムエレたちの日常が映されていく

ロージ:何に対する視点だって?

太田:眼鏡です。

ロージ:ああ、眼鏡か!

太田:そうです。最初に気づいたのはラジオ局の男が話している時です。彼の眼鏡に光が反射していました。

ロージ:そして涙もね。

太田:そう、涙も。そのシーンのライティングがなんというか、とても深い感情を僕に与えたんです。その後、光の反射や眼鏡に関係する様々なシーンが出てきます。例えば目の医療的問題を抱えている少年の診察シーン、あるいは彼が目を細めながら小さなスリングショットで鳥をハントしようとすること。そして、妊婦がエコー映像を観るシーン、さらに救助員が遭難寸前の難民にレーダーを見ながら「位置を教えてください」と何度も聞くシーン。僕は広義の「レンズを通して見る」ことに関わるこれらの小さな要素たちが、どのようにこの作品における詩学と政治学を形成しているのか、思考を巡らせていました。このような事物の繊細な相互作用は、あなたの作品全てに共通するものです。そこで聞きたいのは、あなたの作品作りにとって、見えるものと見えないもの、そしてその詩学と政治学はどのように絡み合っているのか、ということです。

ロージ:私にとって一番大事なことは……。時々、人々が聞いてくるんだ。「これはフィクションなのか、それともドキュメンタリーなのか」と。私はこういう分類には興味がない。私が興味を持っているのは「真実」と「虚偽」の違いなんだ。君はそれを「詩的」であるとか、他の何かに例えるかもしれない。でも私にとって、主要な差異は何かというと、真実か、それとも虚偽なのか、ということ。これは全ての表現に共通していて、写真、文学、絵画なんかも同じだ。

ロージ:私にとって重要なのは、フレーミングだ。そしてフレーミングには倫理的責務が伴う。フレームの中において、私は物語を見つけないといけない。つまり、一つの弧を描く線としての、始まりと真ん中と終わりを伴うナラティヴなアーチを見せないといけない。もしフレーミングが完璧なら、私はそのアーチをフレームによって表現することができる。カメラの後ろに何があるかは見えないが、それら全てを含めて、フレームの中に統合され、表現されていなければならない。なぜなら、フレーミングが正しい時は、フレームの外部に属する事物も見えるようになるからだ。この状況を作り出すために、私にとって一番重要なことは「距離」だ。つまり、視点をどこに置くかということであり、カメラと被写体の間の距離の問題だ。

太田:「距離」というのは、物理的距離ですか?

ロージ:そう、物理的距離だ。私の作品作りにおいては、まさに物理的距離こそが諸要素の間のバランスを作る。カメラを覗くと、それこそ何千という視点が選択肢にあるだろう? でもその中で正しい視点は一つしかない。私が学生だったとき、マーティン・スコセッシにそう教わったんだ。彼はいつも言っていた。「どれだけたくさんのアングルの選択肢があろうとも、正解は一つしかない」ってね。だから正解は何か、いつも考えないといけないのさ。映画を観ていると、時々何かこう、最初のシーンを観ただけで何かが正しくないと気づくことがあるだろう? そのときは「なるほど、これは距離や、アングル、高さが間違っている」と気付くんだ。

『国境の夜想曲』(2020)を撮っていたとき、とあるシーンの中で私はとても窮屈な状況にいてね。とんでもなく小さなボートに乗っていて……。

太田:そのシーン、覚えています。

『国境の夜想曲』は3年以上の歳月を費やし、イラク、クルディスタン、シリア、レバノンの国境地帯で撮影したドキュメンタリー。戦乱の炎が上がる国境線上で、生活する人々にカメラを向けていく。写真下はボートのシーン

ロージ:そうそう。あのボートは常に動いていてね。僕はあのハンターが位置につくのを待ちながら待機していた。ボートを何かに括り付けて、彼の近くに停めて、正しい距離を見つけようとした。しかしボートは動いているし、私はそのとき三脚を持っていなくて、小さなバックパックしか持っていなかった。カメラはここにあって、ボートがあっちで……と考えながらファインダーを覗くと、これが全くうまくいっていない。

太田:うまくいっていない?

ロージ:そう、アングルが間違っていたんだ。30分くらい、それを調整するためだけに費やしたよ。高くしたり低くしたり。でも三脚がないだろ。だから本当に焦って、アシスタントに「木の破片があったらくれ」と言ったんだ。彼はそれを探してくれて、私はそれをカメラの下においた。そうしたら、うまくいったんだ。そこでようやく、私は撮影を始めた。違いとはそういうものなのさ。

太田:被写体が動き続けている中で、カメラの位置を直すためだけに、30分かけたということですよね?

ロージ:正しい高さを見つけるためにね!

太田:驚愕します。

ロージ:その瞬間、ようやく「オーケー、今から撮れる」と思った。私にとっては物語を発見することがとても重要だ。そして、その物語とはファインダーを覗くこととイコールなんだ。モニターを見ても、私は「感じる」ことができない。モニターには気が散る要素がありすぎる。科学者が顕微鏡を覗くように、私はファインダーを覗かないといけない。顕微鏡を覗くことで、私たちは自分の目では見えないものを発見する。私にとって、レンズとファインダーは顕微鏡のようなもので、自分が撮影している物語を理解させてくれるものなんだ。私が感じることができているときは、その状態で留まらないといけない。少しずつ、少しずつ、心の中に物語が立ち現れてくるように。そこからようやく、私は物語を組み立て始める。

『国境の夜想曲』のシーンより

ロージ:私は撮影地で長い時間を過ごし、何も事前に用意しない。人々に何かをするように指示することはないし、君が例に挙げた『海は燃えている』のシーンでも、男に眼鏡をかけてとは言っていない。しかし、そこで時間を過ごしていると、君が言ったように光の反射とか、物事を発見し始める。目の前に存在することに、自分が適応し始めるんだ。

『海は燃えているの』に登場する少年サムエレはハンターになることを夢見る

ロージ:私は『海は燃えている』の撮影地に3年間いた。最初、少年は眼鏡をかけていなかった。その後、彼はハンターになりたくなり、彼の家族は船乗りになってほしいと願い、彼は船酔いで吐き……。ある日彼は体調を崩し、医者を訪ね、目に問題があると告げられる。これら全てが彼の人生の中で起きたことだが、もし私が2週間しか現地にいなかったら、何も起きないだろう。時間を過ごすことで、物事が身の回りで起き始める。そこに住む人々は、いつも何かしら同じようなことをやっている。起床して、これをやって、あれをやって。私たちは彼らが何をしているか学んだ上で、その瞬間がいざ発生したときにカメラで先取りできるようにしないといけない。これが私の制作の仕方で、真実を見つける方法なのさ。そして真実とは、被写体の人々の内面と、ロケーション自体に存在する。

「適切なタイミングを待つのも、私自身だ」

太田:真実は、あなた自身の内面には属しますか?

ロージ:うーん、いや、もちろん。人々は「作品の中にあなたは存在しない」と言うが、私は自分の作品の主演なんだよ。なぜなら、作品の中に対位法(*1)を創出するのは私自身だからね。私がフレーミングを行い、私が距離を設定する。それらが全て噛み合う適切なタイミングを待つのも、私自身だ。

*1……音楽用語で異なる独立した旋律を組み合わせながら音楽を構成することで、芸術や映画においては2つの異なる風景や情景などを組み合わせて構成する手法のことを指す。

私はいつも曇天の下で撮影する。いつも曇りになるのを待っている。美学的な理由ではなく、曇りになって太陽が見えないときは、360度で撮影できるからだ。そのとき私は、正しいアングルを見つけることができる。もし太陽が出ていたら、逆光がどうとか、影が大きすぎるとか、色々考えないといけなくなり、視点がブレる。曇りの中で360度移動できることで、完璧な距離と完璧な物語の要素が得られる。

太田:もしかして、あなたの作品作りに歴史家カルロ・ギンズブルクの「ミクロストリア」(*2)という概念の影響はありますか?

*2……1970年代にイタリアの歴史家カルロ・ギンズブルクらが発展させた概念で、村や小さな共同体、あるいは個人など小さな対象から歴史を考察していくこと。

ロージ:彼のことは知っているけど、どうだろうな……。

太田:ギンズブルクが歴史を人々のミクロな行動から探究し、現実を内側から捉え直し、事物それ自体のアクションの発生を促すやり方と、あなたの手法が似ているなと思ったのですが。

ロージ:彼の仕事は知っているけど、意識の上では私の参照点ではなかったと思う。

太田:なるほど。ただちょっと思いついただけです。

ロージ:いいことだ。人はそれぞれ物事との独自の繋がりを編み出すものだからね。

太田:ありがとうございます。

–{「教皇の苦悩の感覚を表現したかった。だから敢えてピントをずらしたんだ」}–

「教皇の苦悩の感覚を表現したかった。だから敢えてピントをずらしたんだ」

『旅するローマ教皇』のシーンより、チリを訪れる教皇

太田:少し視点を変えます。『旅するローマ教皇』はもちろん、他の作品を観ていても、あなたの作品にはいつも「境界」が織りなす緊張が感じられます。あなたはいつも「境界の間」にいるんです。境界がそこに存在し、人々の間に緊張を生み出し、戦争などあらゆることを引き起こす、そのことにあなたは意識的ですよね。そして同時に、仮に境界を「破壊する」が言い過ぎだとしても、あなたはイマジネーションの次元で境界を「撹乱」させようとする。なぜあなたはこのような形で「境界」に関心を持っているのですか?

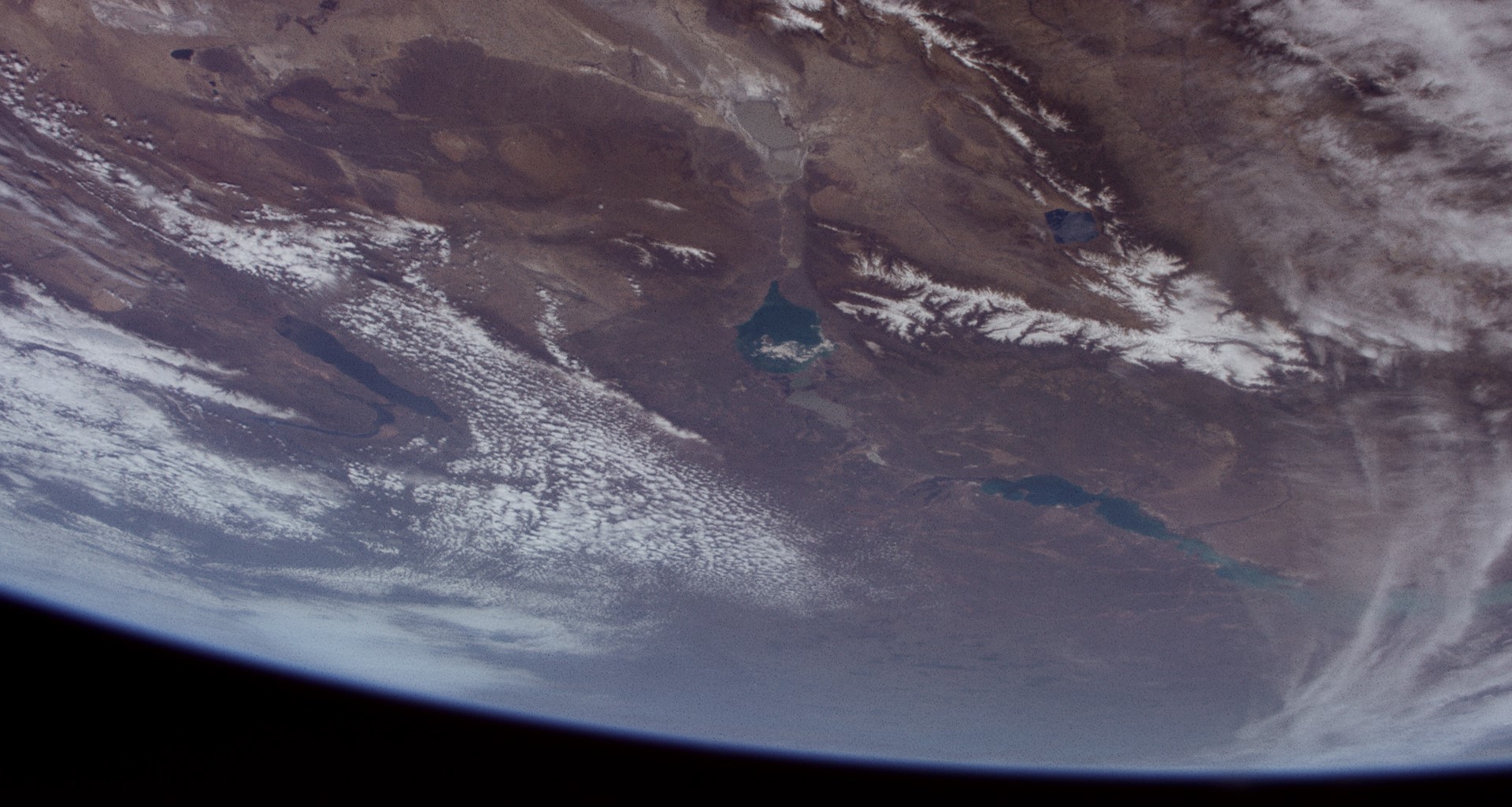

ロージ:境界は分離の象徴だろう。それはアイデンティティの象徴でもあり、異なるアイデンティティは抗争や分離の象徴となる。『旅するローマ教皇』の中で、宇宙飛行士たちが教皇にこう言うシーンがある。「ここはとても美しくて、境界もない。とても平和で、戦争もない」と。つまり宇宙はある種の人工的、あるいは世俗的な意味での天国であるとも言える。そしてそこから地球に向けてズームインすると、あらゆる種類の惨劇が見えてくる。

『旅するローマ教皇』のシーンより、聖地エルサレムを訪れる教皇

ロージ:私にとっての大きなチャレンジは、いつもまずこの境界を可視化し、次に不可視化することだ。ほら、『国境の夜想曲』でも、そこには境界があるけど、私はそれらの要素を作品の中で壊すだろう。シリア、レバノン、イラク、クルディスタン。それらは全て境界で分離されているが、私のストーリーがその境界を壊すんだ。作品の中では、それぞれのシーンのロケーションがどこなのか、もはやわからない。そんな想像的空間を作りたかったんだ。それは一種の心象地理学(*3)とも呼べるものだね。それにより、これらの境界は不可視になり、物語の部分をなさなくなる。

*3…….人々を取り巻く環境との、心理および感情面から捉えた個人的かつ社会的な繋がりを探究する態度、また学問を指す。1950年代のパリで起こった前衛芸術運動「レトリスム」のメンバーによって使用されたが、先行したダダイスムやシュルレアリスムといった芸術運動、さらには詩人シャルル・ボードレールや哲学者ヴァルター・ベンヤミンの思想的影響も見られる。

『旅するローマ教皇』について言うと、実は最初のバージョンでは境界がなかった。脈絡なく自由な連鎖にして、教皇がどこにいるのかも示さず、時間軸もバラバラにしていた。「2001年」とか「2003年」などというキャプションを入れておらず、とても抽象的で、印象論的な構造だった。でも、そんなときにウクライナで戦争が起きた。私は撮影のためマルタまで教皇に付いて行ったのだけど、そこで教皇は戦争に対してとても強い政治的ポジションを示した(*4)。マルタでその映像を撮りながら、彼と一緒に歩いてウクライナの戦争について話していると、なんというか、それまでの作品の形ではもはや上手く噛み合っていないように思った。一体どうすればいいか、わからなくなったよ。

*4……2022年4月にマルタを訪問した教皇は「他国への侵攻や核兵器による脅迫は暗く遠い過去の記憶だと思っていた」などと発言。

太田:なぜ、上手く噛み合わなくなったと思ったのですか?

ロージ:なぜなら、一方には想像的世界があり、他方には現実的世界ができてしまったからだ。作品の中で、その2つが対立し始めてしまった。作品のペースが変わり、何か不快な感じが生まれた。適切な距離でなくなり、適切なハーモニーがなくなっていた。だから映画の編集者に「時間軸の通りに作品を組み立て直そう」と伝えたよ。ランペドゥーザ島から始めて、教皇の2回目の旅、3回目の旅、4回目の旅……とね。それぞれのシークエンスの編集は変えなかったが、それらは数珠のように全て時間軸に沿って並べ替えられた。こうして時間軸を明確にした上で、最後にウクライナの戦争に向かうようにした。次のバージョンを観た時、作品が突然それ自身の立ち位置、重み、そして必然性を持ち始めたと思ったよ。教皇の全ての旅が、まるで十字路の道のようだと気づいた。立ち止まり、思考し、立ち止まり、思考し……。その運動が、作品自体にとって必要なパターンとなった。それはまるで、教皇自身が彼の行程を予見できていたかのようだ。こうして、映画はそれ自身の重みと構造を得ることができた。交換可能性というコンセプトがそうでなくなったとき、それはまるでパラボラアンテナのように、必然的なものを集約させるようになったんだ。

太田:まるで宇宙の運動そのものですね。ところで、『旅するローマ教皇』のフッテージ(映像)は、どれくらいの部分を自分で撮ったのですか? 映画の冒頭で、この作品の多くの部分はアーカイブ映像だと書いていたので。

ロージ:私が思うに、カナダ、マルタ、飛行機の翼、ピンボケした全ての映像だ(笑)。

マルタでのピンボケした教皇の写真

太田:ピンボケした映像、あれは意図的だったのですか?

ロージ:意図的だよ。私があえてやったんだ。教皇の心理状態を表現したかったから。彼はカナダで先住民の人たちに許しを請うた(*5)。私は映像よりも言葉により重みを与えたかったし、この許しは結局全員から得ることができなかったので、そのときの教皇の苦悩の感覚を表現したかった。だから敢えてピントをずらしたんだ。

*5…….2022年7月、教皇はカナダに訪問。かつて先住民族の子どもたちは「同化政策」によって迫害されており、その問題にはカトリック教会が関与していたことを謝罪した。

『旅するローマ教皇』のカナダを訪れた際の場面

太田:なるほど!

ロージ:あの2分間のシーンは、この作品全体に意味を与えているんだよ。あのショットなしでは、この作品は別物になるだろう。なぜならあのシーンによって教皇の9年間の旅の重みを感じることができるから。

–{「新しい作品を撮るとき、私はいつも過去作を忘れ、ゼロから出発する」}–

「新しい作品を撮るとき、私はいつも過去作を忘れ、ゼロから出発する」

太田:もう一つ、この作品の特徴を決定づけているシーンは、やはり宇宙からのショットだと思います。あれのおかげで、私たちの視点は惑星的なものになりますから。

ロージ:そうだ。さらに言うと、映画の冒頭では地球がひっくり返って見える。そこで教皇が「夢を持て、夢を持つんだ」と語る。

『旅するローマ教皇』の冒頭

太田:そうですね。この宇宙的な視点というのは、『旅するローマ教皇』に固有のアイデアだったのか、それともあなた自身の意識がそういう方向性に向かっている結果なのか、どっちなのでしょう? 私が観たあなたの他の作品では、もちろんあなたは境界を越えようという意志を示していますが、やはりまだ「ローカル」であり「地上的」なのです。でも『旅するローマ教皇』では、視点はより「惑星的」で、地球のことをその思考から捉えているように見える。それはあなた自身の思考の中に芽生えている感覚なのか、それとも単にこの映画がそういう性質を持つだけなのか、どっちでしょう?

ロージ:私も年を取って死に近づいている。だから今までと違う視点に立とうとしてるのさ。この映画で教皇と関係を築くことで、天国へのチケットを買おうと思ってね(笑)。まあそれは冗談として、この映画では私自身も観客の一人だ。なぜなら、かなり変化を加えているとはいえ、使っているほとんどの映像は私が撮影したものではないから。フレーミングを変えたり、粒子効果を加えたり、テレビジョンのように見えるエフェクトを加えたり、色々行っている。ペースの変化を編集で作り出したり、沈黙のシーンと音が豊かなシーンをそれぞれどこに配置するか考えたり……。とにかく、映画的な構築物がたくさん盛り込まれているんだ。

私の挑戦は、元々テレビ用だった映像を一つの「映画=シネマ」、つまり思考の構造として組み立て直すということだった。しかし、私にとってドキュメンタリーとフィクションの違いはない。なぜなら、私にとって唯一存在する言葉は「シネマ」だからだ。私はいつも、「シネマ」という言語を使う。何かが何かに巻き込まれ、関係している限り、ドキュメンタリーなのかフィクションなのかはどうでもいい。しかし、もちろん『旅するローマ教皇』は私自身の仕事の産物だ。それは私のこの世界に対する「視点」であり、「関係性」であり、「距離」であり、「観察」を通しての作品なんだ。

『旅するローマ教皇』のシーンより

ロージ:『旅するローマ教皇』は私の作品の中で最もリモートなものであるが、ある意味では、抽象的レベルでは私の過去作を凝縮させたものでもある。新しい作品を撮るとき、私はいつも過去作を忘れ、ゼロから出発する。なぜならあらゆる現実、あらゆる映画には、異なる必要性があるから。私は映画監督が毎回同じような作品を作り始めるのが嫌いでね。私にとっては、あらゆる映画はチャレンジでなければならないし、ストーリーを伝える上での新たな言語を生み出さないといけない。それがとても重要だ。

太田:つまり、「自分自身の映画言語」を編み出すだけでなく、毎回新しい映画言語を生み出さないといけないということですね。

ロージ:そうだ、現実を何か他のものに変換させないといけない。「現実」とは、それ自体では退屈なものだ。だから何か他のものに変化させる。「教皇」に対するイメージは、誰もが何かしら持っている。だけどこの作品では、教皇のことをよく知っている人間、9年間毎日彼と共に過ごし、全ての旅に同行しているような人たちが観たとしても、別の教皇を目撃することになる。つまり、異なる肖像を描くということなのさ。とはいえ、作品の中の教皇は、教皇の実像に最も近いと思うがね。私は教皇の軌跡を追うことで、政治的な映画を作りたかった。

太田:ほう、政治的な映画を作りたかった。

ロージ:そう、望んでね。私は神学的あるいはイデオロギー的な映画は作りたくなかった。教会批判をしたり、「これは良くない」と主張したり。しようと思えばあらゆるレベルで批判することができるが、私は教会を攻撃することに興味がなかった。私は何よりも、教皇を一人の男として、個人として、尊敬しているんだ。だからこの映画を通して、私は彼という個人の本質、彼が何者であるかを描きたかった。彼は公正で、高潔な意志を持つ人物なんだ。彼は革命家であり、物事を変えようとしている。いつも成功するかというと、そう上手くいかないけれどね。

太田:例えばチリのように?(*6)

*6……2018年、チリの聖職者たちが性的虐待に関与したことが発覚。チリに訪れた際に教皇はこの件を謝罪した。

ロージ:チリもそうだし、何より今戦争が起きている。彼は和平を結ばせようとするが、できない。なぜなら彼よりも物事のスケールが大きいから。中国やアメリカ合衆国もこの戦争には絡んでいる。もはや垂直的に国家を捉えても意味がないのさ。だから教皇の信仰や精神性だけでは、何か大きなことを動かせるわけではない。戦争は、全てを上から叩き潰すマシーンのようなものだから。しかし、それでも思うのは、教皇は唯一全ての人間に語りかけることができる存在だということ。信者、信者でないに関わらず。君は信者かい?

太田:キリスト教の?

ロージ:なんでもいい。何か君固有の信仰があるかい?

太田:固有の、と言われるとないかもしれないです。

ロージ:オーケー、つまり世俗的人間ということかな。私もだ。だけど、教皇の言葉には私は耳を傾ける。彼の言葉を聞くのが好きなんだ。そして彼は、全世界に向けて語りかけることができる唯一のリーダーだ。この時代、世界は揺れていて、私たちがどこに向かっているのかわからない。いわば宙吊りの時代で、未来が何をもたらすのか、誰もわからない。今私たちは、核戦争の可能性についてまで話している。だからこそ、教皇も広島でのイベントに参加した。

太田:しかし、そのシーンでは言葉が一切ありませんでした。

ロージ:なぜなら、沈黙の方がより強力だからさ。

『旅するローマ教皇』より広島を訪れる教皇

太田:なるほど。いくつかのシーンで、完全な沈黙のショットを使っているのは興味深いです。

ロージ:ああ、なぜなら沈黙は会話よりも強力だからね。私たちは話しすぎるし、この世界には情報が多すぎる。沈黙の方がよりパワフルなんだよ。

太田:どうやってそのようなシーンを選ぶのですか?

ロージ:音符の間には休止があるだろう? 休止なしに、音符は意味をなさない。沈黙とともに物語を語ること、沈黙を捉えることがとても重要なんだ。沈黙なしには、音は存在できないんだよ。

太田:わかります。ただ、日本やイラクなど、『旅するローマ教皇』の中で沈黙が流れる場所は、あえて選んだのですか? それとも、実際に沈黙がそこにあったから、それらの場所のシーンを挿入したのですか?

ロージ:人工知能を使ったんだ。「5秒から10秒の沈黙を探してくれ」と言ったら、ピピピピピっとね。そこから抜き出して映画に使った(笑)。それは冗談だが、なんというか、ムードを構築するようなものさ。この作品の構造を見直したとき、正しい場所に沈黙があった。作品を作っていたとき、自ずと場所を見つけたんだ。編集は自分でやっていないが、あるところまでは選び、そのあとは任せた。編集チームが「トルコはここ。沈黙。イラクはここ。沈黙。日本はここ。沈黙」と伝えてきて、それがパーフェクトだったんだよ。それらを編集したあと時間軸を並べ替えたら、自ずと必然性がそこに生まれたんだ。

『旅するローマ教皇』よりブラジルを訪れる教皇

太田:フッテージを全て見返して、例えばブラジルでは沈黙がなかったせいでそういったシーンを選べなかったのでしょうか?

ロージ:ブラジルでは、より映画的な場面があった。先住民の女性と火事で燃える森の映像と、教皇の心の中で音が流れる場面。だからブラジルの部分ではそういうもので色々試してみたんだ。

太田:あなたの作品を観ると、あらゆるレベルでのコントラストの作り方にいつも驚かされます。先ほどは政治的映画を作りたかったと言っていましたが、同時に教会を批判したくないとも言っていますね。

ロージ:イデオロギー的な映画を作りたくなかったんだ。教会は放っておいても勝手に墓穴を掘る。ロープを渡せばひとりでに首を吊るよ。小児性愛、カナダの先住民抑圧……他に何が言える? すでにそこにあるのに。私が「ほら、これを見てくれ」なんて言う必要はないのさ。教皇自身が、教会は植民地主義的だと言っている。「お前たち馬鹿者が子供を犯している。そんなことは止めろ」と言っている。すでにそこに批判があるんだ。私が火に油を注ぐ必要はない。

太田:わかります。ただ興味深いのは、教皇の存在自体が、その教会システムによって支えられていることです。彼はアメリカ合衆国の議会に行って彼らの戦争ビジネスを批判していますが、戦争ビジネスに加担している多くの人たちがキリスト教の信者でもある。

ロージ:信者なだけでなく、過激派だ。彼らは教皇を嫌悪している。なぜならこの教皇はオープンすぎるから。彼は同性婚に賛成で、LGBTQをサポートしている。「LGBTQは教会の一部だ」と言っている。だから「教皇は悪だ」と言っている人々もいるし、教皇を認めない教会もある。教皇は「なぜ私がジャッジしないといけないのか。2人の人間が互いを愛し合っているなら、コミュニケーションを取っている限りにおいて、それは彼ら自身の課題であり、私が罰することなどできない」と言っている。数週間前にヴァチカンの彼のオフィスで会ったとき、彼は私に言ったよ。「ジャンフランコ、いつもリスクを取り、勇敢であれ」と。そして「この世界には保守的な人間が多すぎる」とも言っていた。「チャンスを掴み取り、戦え。凡庸になるな、戦え」ってね。

「君たち若い世代が、新しい言語を編み出していかなければいけない」

太田:胸を熱くする話が聞けてとても嬉しいのですが、時間が迫ってきています。最後に聞きたいことがあります。広義のノンフィクション映画についての、あなたから見える未来の可能性について教えてください。今、VRやメタヴァースなど、技術革新がさらに進み、人々の想像力も常に変化しています。新型コロナウイルスで中断したとはいえ、現代では世界中を移動できる。例えば、私はアマゾン熱帯雨林に1年間滞在しましたが、1世紀前にはそんなことができる人間など皆無に等しかった。つまり、私の経験は今とは異なる重みを持っていた。しかし、今ではパリやロンドンを歩いていると「へえ、アマゾンに行ったんだ。私もだよ」と言う人たちにすぐ出会ってしまう。このような技術革新や移動可能性の劇的な変化を踏まえて、あなたはどのように映画の未来を展望していますか?

ロージ:だからこの世界には情報が多すぎると言っているのさ。もう私がこれ以上情報を与える必要はない。今こそ、映画は詩学に立ち返り、現実を何か別物に変換しないといけないんだよ。1930年代には、人々はパリの映像を観て「わあ、パリはなんて美しいんだ……」と感動していた。一つ一つのフレームが驚きと、情報を発見することの連続だった。今、私たちにそれは必要ない。だから映画言語自体も変わる必要がある。

この前『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』を観た。正直、この作品のファンではないし、私の世界やイマジネーションとは異なる作品だ。しかし、この作品がアカデミー賞の7部門で受賞したことは、とても嬉しかったんだ。なぜかわかるかい? 新しいからさ。これは新しい言語なんだ。私の言語ではないけど、それが新しい言語だということを、称賛したいんだ。君たち若い世代が、新しい言語を編み出していかなければいけない。そうでなければ、映画は死んでしまう。

不運なことに、Netflixを始めとする巨大プラットフォームは、単調すぎる。そこには思考がない。彼らはアルゴリズムを基に作品を作り、これは良い、あれは悪いと、文句を言ったり説明したりインタビューしたりしているが、退屈だ。30年前の退屈な映画、退屈なドキュメンタリーに逆戻りしている。どれもこれも同じだよ。クリエイティビティのための隙間を残さないんだ。80年代や90年代には、映画にはとんでもないクリエイティビティがあった。今は誰もが「これが台本で、これをして、これを書いて……」と言いながらやっていて、作品はそれ通りにならないといけない。10個の質問、10個のインタビューを用意して、アルゴリズムに掛けて、「完璧な作品」を作ろうとする。ドキュメンタリーの本来の強みは、実験に次ぐ実験を重ねられることだ。彼らは実験するためのスペースをもはや残さない。そして、実験することをやめれば、映画は死ぬ。

『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』は、私は苦しみながら観たけど、なぜ受賞したのが嬉しかったかというと、それが「ハリウッドとは何か」という考え方に革命を起こしたからだ。ハリウッドは世界中を同じシネマ言語で征服している。Netflixはフィリピン人と南極人が同じ映画を作ることを望み、同じシネマ言語を使うことを強要する。それは言語の単一化だ。Netflixは監督の視点の強さを取り除き、監督の名前を中心に置くこともしない。それはもはや「Netflix映画」となり、監督は何者でもなくなる。つまり、彼らは「視点」を殺そうとしていて、フレーミングの持つ倫理的なパワーを消そうとしている。アルゴリズムに平伏すことで、実験精神のクリエイティビティを殺そうとしている。私の作品が一度もNetflixに買われたことがないのは、アルゴリズムにフィットしないからだ。私の作品を観たら、彼らはきっととち狂うだろうね。教皇のカナダでのシーンを観て「うわ、ピントが合ってないじゃないか」と文句を言うだろう。

太田:ありがとうございました。素晴らしいお話が聞けて、勇気をもらうことができました。深く感謝します。

ロージ:私はもう終わりが近い。これからは君が良い映画を作るんだ。

太田:終わりが近いようには全く見えませんよ!

Profile

ジャンフランコ・ロージ(写真左)

1964年エリトリア国アスマラ生まれ。イタリアの大学卒業後、1985年にニューヨーク大学フィルム・スクール卒業。その後、インドを旅し、1993年に制作と監督を務めた、ガンジス河岸の船乗りについての中編「Boatman(原題)」が、サンダンス、ロカルノ、トロントを含む様々な国際映画祭で上映され、成功を収めた。2008年、初長編ドキュメンタリー「Below Sea Level(原題)」が、ヴェネチア国際映画祭オリゾンティ部門ドキュメンタリー賞、Doc/It賞を受賞したほか数々の翔にノミネート。2013年の長編映画『ローマ環状線、めぐりゆく人生たち』はベルナルド・ベルトルッチ監督、坂本龍一ら審査員に絶賛され、ヴェネチア国際映画祭金獅子賞を受賞。ドキュメンタリー映画では初の快挙として話題を呼んだ。2016年、ランペドゥーサ島の住人や漁師、移民の物語『海は燃えている~イタリア最南端の小さな島~』では、審査員長のメリル・ストリープが絶賛し、ベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞。ヴェネチアに続き、ドキュメンタリー映画で初の最高賞受賞、その年のアカデミー賞®長編ドキュメンタリー賞にもノミネートされた。2020年、『国境の夜想曲』はヴェネチア国際映画祭のコンペティション部門に選出され、ユニセフ賞のほか、3冠に輝いた。

太田光海(写真右)

1989年東京都生まれ。映像作家・文化人類学者。神戸大学国際文化学部、パリ社会科学高等研究院(EHESS)人類学修士課程を経て、マンチェスター大学グラナダ映像人類学センターにて博士号を取得した。パリ時代はモロッコやパリ郊外で人類学的調査を行いながら、共同通信パリ支局でカメラマン兼記者として活動した。この時期、映画の聖地シネマテーク・フランセーズに通いつめ、シャワーのように映像を浴びる。マンチェスター大学では文化人類学とドキュメンタリー映画を掛け合わせた先端手法を学び、アマゾン熱帯雨林での1年間の調査と滞在撮影を経て、初監督作品となる『カナルタ 螺旋状の夢』を発表。現在は太田のパートナーでもあり、3月に第一子の妊娠を発表したアーティストのコムアイの妊娠から出産にいたるまでを追いかけるアート・ドキュメンタリーを制作中。

(撮影=濱田晋/取材・文=太田光海)

–{10/6(金)より、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、新宿武蔵野館 ほか全国順次ロードショー!}–

10/6(金)より、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、新宿武蔵野館 ほか全国順次ロードショー!

監督・脚本:ジャンフランコ・ロージ

2022年/イタリア/カラー/1:1.85/5.1ch/83分/イタリア語、スペイン語、英語

カトリック中央協議会 広報推薦

配給:ビターズ・エンド

【公式SNSリンク】

Twitter:https://twitter.com/Rosimovie_jp

Facebook:https://www.facebook.com/Rosimovie.JP

過去作のDVDも発売中

『海は燃えている〜イタリア最南端の小さな島〜』

DVD発売中

価格:¥5,170(税込)

発売元:ビターズ・エンド

販売元:ポニーキャニオン

©21Unoproductions_Stemalentertainement_LesFilmsdIci_ArteFranceCinema

『国境の夜想曲』

DVD発売中

価格:4,290円(税込)

発売元:ビターズ・エンド

販売元:ハピネット・メディアマーケティング

©21 UNO FILM / STEMAL ENTERTAINMENT / LES FILMS D’ICI / ARTE FRANCE CINEMA / Notturno NATION FILMS GMBH / MIZZI STOCK ENTERTAINMENT GBR