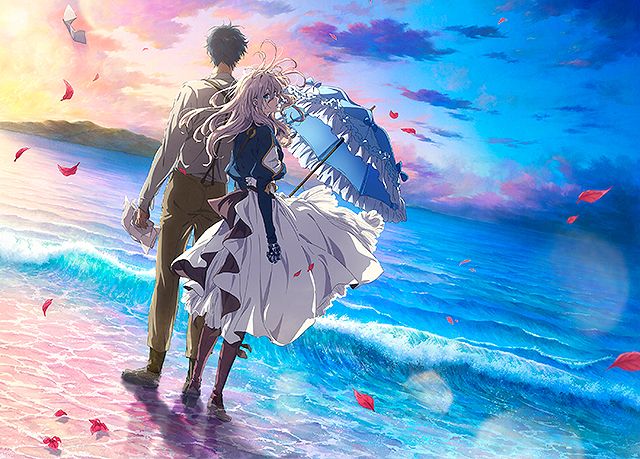

▶︎『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の画像を全て見る

2021年11月25日に金曜ロードショーで 『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』が放送される。

暁佳奈による同名小説を原作としたテレビシリーズは2018年に放送され、京都アニメーションならではの美麗な作画と、慈愛に満ちた感動的なエピソードの数々は絶賛に次ぐ絶賛を得た。

もちろん、筆者も『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』は素晴らしい作品であると思う。だが、そのことを前提として、今回の劇場版を初めて映画館で観た時は、後述する「ひどいこと」を考えてしまったのだ。筆者だけではなく、同様の意見をSNSで見かけていたこともある。

だが、テレビシリーズを振り返り、劇場版を含む『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の物語が何を伝えようとしたのかを鑑みれば、「この物語で良かったんだ」と思うことができた。その理由を、本編のネタバレありで記していこう。

※これより『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の本編の結末を含むネタバレに触れています。また、テレビシリーズの一部のネタバレもありますのでご注意ください。

1:考えてしまった「ひどいこと」、それは……

考えてしまった「ひどいこと」……それは、「ギルベルト(元)少佐は、死んでいたほうがよかった」ということだった。そう思ってしまった理由の1つは、これまでの『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』のテレビシリーズが「大切な人の死を描いてきた」作品であることだった。

第7話の娘を失った悲しみから立ち直れずにいた戯曲家の男、第10話の母の死後に誕生日ごとの50年分の手紙を受け取る娘、第11話の戦死した青年からの手紙を読んだ両親と幼馴染など……残された人たちは深い喪失の中にいて、その悲しみは決してなくなることはない。だけど、それでも亡くなった大切な人との良い思い出や、その想いを胸に生きていく。そういう物語が紡がれていて、それは現実でも大切な人を亡くした誰かの救いになると思っていた。

今回の劇場版の冒頭でも、第10話の物語は曾孫の少女デイジーの視点から描かれている。物語の中盤では、家族へは手紙、友達には電話で想いを伝えた少年ユリスもまた病気のため亡くなっている。

そうした「亡くなってしまった愛する人」たちに対しての「残された人々」の物語の先に、「亡くなったと(一時的には)思っていた愛する人が実は生きていた」「そして結ばれる」物語が提示されることに、初めは違和感を覚えてしまったのだ。

また、ヴァイオレットは第9話で(実際は生きているのだが)少佐の死を知ったために引きこもったものの、同僚のアイリスとエリカからの手紙を読んで仕事に復帰し、ホッジンズから「してきたことは消えない。でも、君が自動手記人形としてやってきたこともやってきたことも、消えない」と、戦場で多くの人の命を奪ってきた少女兵ではない、手紙の代筆の仕事をすることで、人々の救いになっていた「今」のヴァイオレットを肯定する言葉を投げかけてくれていた。

だからこそ、筆者はヴァイオレットが辛い過去を乗り越えていく、もっと言えばギルベルトへの執着が薄れていき、彼女自身が主体的に人生を歩んでいくことを望んでいたのだ。何よりヴァイオレットは、ギルベルトの命令が全てのように思ってもいたからこそ、それ以外の大切なことも知ってほしかった、だから彼の元に帰ってほしくはないと思っていた。

もちろん、ヴァイオレットには幸せになってほしいとも心から願っているし、そのためにギルベルトの生存を望む気持ちも同居していた。もしも、現実で彼女のように生存が不確かな大切な人を待ち続ける人がいるのであれば、同じようにそう願うだろう。

だが、「大切な人の死を描いてきた」作品の最後の「物語」としては、「ギルベルトが死んでいたほうが良かった」と思ってしまった。その自分の考えこそがひどい(だが真っ当でもあると思う)、ということだ。

2:第6話からわかる「愛している」の「危うさ」

しかし、「大切な人の死を描いてきた」というのは『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の物語の一側面にすぎない(誰も死なないエピソードもある)。それ以上に重要なのは、代筆の仕事を通じて手紙で(時には電話や面と向かっても)想いを伝えること、そして、ヴァイオレットが「愛している」の意味を知る物語でもあることだろう。

振り返ってみると、第6話が重要なエピソードだったように思う。例えば、ヴァイオレットは「私にとってあの方の存在は、まるで世界そのもの」「それがなくなるくらいなら、私が死んだ方がいいのです」と、ギルベルトのことを語っている。それはやはり、「彼の命令が全て」になっている危うい執着ではあるが、前述した第9話のホッジンズの「今」の自動手記人形の仕事を肯定する言葉で、少なからず解消されたことでもあるだろう。

そこで、写本係の少年リオンは「それじゃあまるで、まるで……そうか、お前そいつのこと愛して……」と言いかけたところで、そこに200年に一度しか観られない彗星があらわれる。リオンはそれを「俺たちはもう二度とあれに出会うことはできない。たった一度きりの出会いなんだ」と言うのだ。

ヴァイオレットにとって、ギルベルトが「たった一度きりの出会い」ということは言うまでもない。存在があまりに大きすぎる彼が「生きている」以外の真の幸せはそもそもなかったし、それこそが彼女の「愛している」だった。だからこそギルベルトと結ばれる劇場版の結末には必然性がある、という言い方もできるだろう。

それ以上に重要なのは、リオンが自身の行方不明となった父親を捜しに出た母親もまたいなくなったことを語っていることだ。「それが当然の選択だったのだろう。だが置いてかれる俺のことは考えてくれなかったのだろうか」「恋愛というのは、そんなふうに人を馬鹿に貶めてしまう」と、彼は「愛している」からこその「犠牲」も時にはあり得るのだと告げているのだから。

ひるがえって、ひたすらにギルベルトの再会を目標にしていたようなヴァイオレットもまた、「愛している」を理由に他の誰かや何かを犠牲にしてしまう可能性がほのめかされていた、と言ってもいい。つまり、劇中の「愛している」は決して美しく尊いだけのものではない、執着しすぎるあまり他の犠牲も伴うかもしれない、危ういものだとも明確に描かれているのだ。

–{たった一度きりの出会い「だけではない」奇跡も描いている}–

3:たった一度きりの出会い「だけではない」奇跡も描いている

そして、今回の劇場版でヴァイオレットは、ギルベルトの住む島で嵐に見舞われる最中、電報で少年ユリスの危篤を知る。まさに、ギルベルトに執着……いや「愛している」ために、仕事の依頼者の希望を叶えることができない、「指切り」までした約束を破ってしまうかもしれない、大きすぎる犠牲を生みかねない事態に遭遇してしまうのだ。

だが、同僚のアイリスやベネディクトの機転、そして将来は手紙に取って代わる連絡手段の電話のおかげでユリスは友達に、そして手紙で両親と弟へも想いを伝えることができていた。

ヴァイオレットは良き仲間と巡り会えていた、そして自身の仕事を奪うかもしれない、ちょうどその頃に普及しつつあった電話にもまた助けられていたのだ。(さらに言えば、そもそも手紙の代筆の仕事をしていたからこそ、ギルベルトの筆跡の手紙を見つけることができてもいる)

物語の最後では、デイジーのモノローグで、ヴァイオレットは受けていた仕事を全て終えてから郵便局をやめたこと、おそらくは島でもみんなの手紙を代筆したのであろうことも告げられている。その島の切手にはヴァイオレットの肖像画があり、木にはリボンが縛り付けられていて、郵便局員の男性の肩には「良き自動手記人形の証」であるブローチもつけられていた。

そうしたさまざまな巡り合わせがあってこその「ヴァイオレットが生きていた証」があること、ひるがえって彼女の人生はきっと幸福であったのだろうと思えることは、もはや奇跡と言ってもいいのではないか。

そう思えば、本作で祝福されるのは、「たった一度きりの出会い」をした想い人と再会し結ばれることだけではない。前述した通り「愛している」に危うさはあるが、ヴァイオレットはさまざまな奇跡的な巡り合わせの結果として、そうはならなかった。未来ではなくなっている手紙を代筆する仕事に就いて、多くの人と出会い、手紙を届けられ届けた、自身も他者も幸福にしてきたヴァイオレットの生きた足跡や人生そのものへの肯定なのだと思えたのだ。

4:ギルベルトへの怒号は共感度120%、でも……

もう1つの重要な視点として、ギルベルトがヴァイオレットを少女兵、いや「武器」として利用していたことに、重い罪悪感を背負っていた、だからこそ自身の存在を誰にも知らさせなかったということがある。筆者はヴァイオレットがギルベルトの命令が全てのように思ってもいたからこそ、彼の元に帰ってほしくはなかったと前述したが、それはギルベルト自身も願っていたことでもあるのだ。

その気持ちももちろんわかるのだが、自宅の外で雨の中で待ち続けるヴァイオレットに「帰ってくれ」と(命令を守り続けていた彼女に)言い放ち、全く受け入れようとしないギルベルト……。劇中で「保護者」「過保護」といじられていたホッジンズと同じ目線でいた誰もが「この大馬鹿野郎!」の怒号へ120%の共感度を示しただろう。

その後の兄のディートフリートからの「(謝ろうと思っていたが)今は麻袋に詰め込んで、お前をヴァイオレットの前に放り出したい気分だ!」にも「実際に詰めろ」と思ったことも言うまでもない。そんなふうに、この映画を観ている観客も同調するであろう、ギルベルトへの怒りを思いっきり代弁してくれるキャラクターがいるのも本作の良いところだ。

さらに、大馬鹿野郎と思ったのはそこだけじゃない。ギルベルトは「幼かった彼女がもっと楽しい時間を過ごせるように、可愛らしいものをいくつしめる、美しいものに、心躍らせるように、そんな時間を過ごさせてやりたかった」とまたも後悔を語っているのだが……手紙の代筆の仕事をしているヴァイオレットは、第5話では可愛い王女様もいつくしんでいたし、他にもたくさんの美しい人やものに触れたりして、とても大切な時間を過ごしているんだよ!今からでも遅くないんだよ!誰か教えてやれ!とさらに怒りたくなったのだ(良い意味で)。

だが、もしかするとギルベルトも自分が生きている(=ヴァイオレットへの罪悪感を持ち続ける)ことに絶望をしていたのかもしれない。ともすれば、この劇場版はギルベルト自身が、これからどう生きていくかの決断をする物語でもある。

そして、「大切な人の死を描いてきた」物語の先に、「生きているのに大切な人の願いを叶えようとしない」自分勝手な姿を描くからこそ、相対的にギルベルトに良い意味での怒りを覚える内容にもなっている、ということではないか。そう思うと、やはり物語の最後にギルベルトの元へ帰着するのは、やはり必然性があるのだ。

また、ギルベルトは島で先生として、とても子どもたちに慕われていた。本質的には、彼は決して自分勝手なだけじゃない、優しい人なのだということ(だからこそ再びヴァイオレットに会うことを恐れていた)、彼もまたこの地で(ヴァイオレットと同様に人々と交流することで)救われていたのだろうと思わせるところもある。

そんなギルベルトの「これまで言葉には出さなかった願い」を、ただ叶えてあげるというのも本作の優しいところだ。たくさんの感謝を告げられたギルベルトは、自身が立派な人間でも、君に相応しくないということを告げた後に、ヴァイオレットを抱きしめる。2人は戦場で出会ったために、相手も自分も傷つけてしまったのだが、もう何のしがらみも無くなった2人が願うのは、たったそれだけのことだったのだ。

エンドロールの最後に、少年ユリスと同じように「指切り」をした2人は、これからもきっと大丈夫なのだと思うことができた。ギルベルトは片腕を失っていて、ヴァイオレットは義手となっていて、彼らは戦争で精神的にも物理的にも傷ついていたが、それでも「残されたもの」で(おそらくは生涯を共にするという)一生ものの約束ができたのだのだから。それは、これまでの「命令」とは全く違う、愛する人への「願い」でもあるはずだ。

勝手な想像にすぎないが、ヴァイオレットは、これまで手紙の代筆の仕事をしてきた中で、ギルベルト以外からもたくさんの「愛している」を学んだことも伝えていたのではないだろうか。それでこそ、彼の罪悪感は(なくなることはないが)和らぐのだろうし、2人は幸福だったのだろう、と。

–{石立監督が「エゴではあるけど正しい」と考えた「長いエピローグ」}–

5:石立監督が「エゴではあるけど正しい」と考えた「長いエピローグ」

まとめると、筆者は初めに観た時こそ「ギルベルトが死んでいたほうが良かった」と我ながらひどいことを考えてしまったが、主題である「愛している」をただ肯定するだけでなく(執着する)危うさも描かれていること、それでもヴァイオレットの生きた足跡や人生の奇跡を肯定する物語であること、良い意味で観ていて怒りを覚えてしまうギルベルトも救う物語だったことを思えば、「この物語であるべき」だと納得ができた、ということなのだ。

そして、アニメ!アニメ!での石立太一監督への単独インタビューで、さらに納得度は深まった。少し長めではあるが引用しよう。

劇場版は“長いエピローグ”なんですよ。基本的にヴァイオレットの成長はそれまでのお話でやりきっていましたし、もしかしたら劇場版は蛇足になりかねない。もしも最後の1ピースとするならば、それはエピローグという位置付けになる。

TVシリーズで唯一心残りだったことが、ヴァイオレットがギルベルトと再会できないまま物語が終わってしまったので、彼女の成長譚としては良いと思いつつも、私自身キャラクターに対する情もあり、かわいそうだなと思っていたんです。

エンターテインメントとしての芸術性ももちろん大切なのですが、なにより彼女自身が幸せになって笑って最後を迎えてほしい。そして彼女がいなくなったあとの世界で、彼女のやってきたことがどのような道になったのかを描き切りたい。自分のエゴではありつつも、それが正しいと思い劇場版を作らせていただきました。

つまり、石立監督自身、ヴァイオレットがさまざまな代筆の仕事をして成長する物語としては、テレビシリーズで十分に成立していると考えている。だが、ひとりの作家のエゴとして、どうしてもヴァイオレットを真に幸せにしてあげる「長いエピローグ」を作りたかったのだ。その「愛情」が出来上がった作品から、これ以上なく伝わってきたのは言うまでもない。

うがった見方ではあるが、この劇場版を、たくさんのあり得たかもしれない1つの道を示す、「IF」の物語として捉えることもできるだろう。

筆者のように『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』を「大切な人の死を描いてきた」作品と捉えていた人は、ヴァイオレットがギルベルトとは再会しないままだった(亡くなった)けど、それでも彼女は他にも代筆の仕事でたくさんの「愛している」を知り、(新たな恋人を作ったりしなくても)幸福だったといったような、自分だけの「その後」の物語を想像してもいいのかもしれない。

しかし、他のどの可能性を考えてみても、今回の劇場版の物語が、「ヴァイオレットとギルベルトにとってのもっとも幸せな結末だ」とも、最終的には思えたのだ。それこそが、「この物語で良かったんだ」と思えた、最大の理由だ。

(文:ヒナタカ)