黒い背景に赤と青のフォントで映し出される、“EVIL DOES NOT EXIST”の文字。まるで『女は女である』(1961)のような、もしくは『気狂いピエロ』(1965)のような、スタイリッシュなタイトルバック。

濱口竜介監督の最新作『悪は存在しない』(2024)は、ジャン=リュック・ゴダールを彷彿とさせるオープニングで幕を開ける。(実際に濱口監督は撮影時に、“ゴダールのことを考えていた”と発言している)

※本記事は『悪は存在しない』のネタバレを含みます。未鑑賞の方はご注意ください。

『悪は存在しない』の誕生

物語の舞台は、自然に囲まれた長野県水挽町(みずびきちょう)。主人公の巧(大美賀均)は薪を割ったり、湧水を汲んだりして、娘の花(西川玲)と2人で静かにこの地で暮らしている。

そこに持ち上がった、芸能事務所によるグランピング場の設営計画。説明会では、都会から人を誘致することで町の発展に繋がると力説するが、綺麗な水源に汚水が流されてしまうのは明らか。水挽町には不安が広がり、計画を強行しようとする会社との対立が深まっていく。

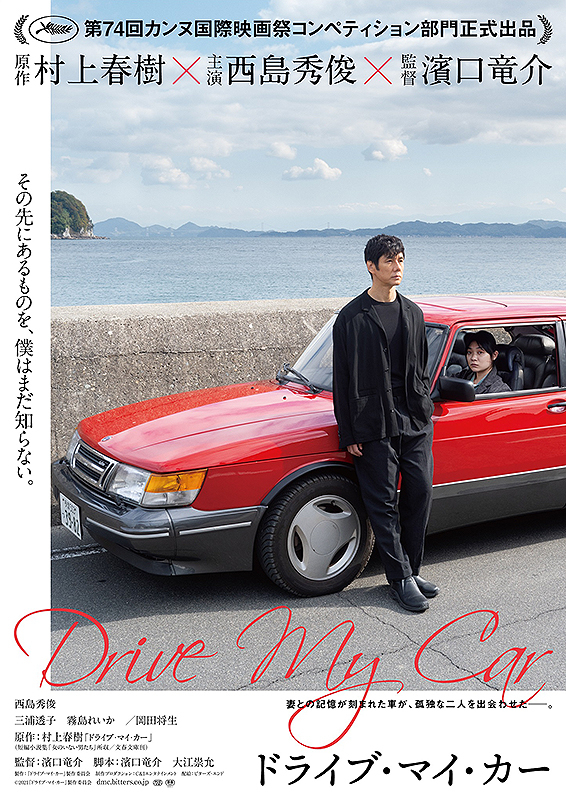

この映画が作られたきっかけは、『ドライブ・マイ・カー』(2021)でタッグを組んだ音楽家の石橋英子からの、ライブ・パフォーマンス用映像制作依頼だった。

濱口監督は撮影をしているうちに、これはこれで別の劇映画になるのではないか?と考えるに至る。そして、ライブ・パフォーマンス用の映像作品『GIFT』と別に、『悪は存在しない』という独立した作品が誕生したのだ。

“テキスト”と“反テキスト”

『親密さ』(2011)にせよ、『ハッピーアワー』(2015)にせよ、『偶然と想像』(2021)にせよ、もちろん『ドライブ・マイ・カー』にせよ、これまで濱口竜介は膨大なセリフの積み重ねによって……つまりテキストによって、映画の輪郭を形づくってきた。だが少なくともこの『悪は存在しない』の前半は、サイレント映画のように静謐なタッチで構築されている。

木々を見上げるようにゆっくりと移動するショット、巧がひとり薪を割る姿を遠景から見つめるショット、湧水を運ぶ巧たちをカメラが追いかけるショット。スクリーンから溢れ出す映像の官能性。

木や、水や、光や、風が、観ている我々の頬をそっと撫でるような感覚。テキストではなく、映像がエモーションを掻き立てる。石橋英子が奏でる音楽を媒介にすることで、これまでにないカメラワークが生まれた。

筆者が最も驚愕したショットは、花を迎えにきた巧が画面の上手方向にそのまま消失し、カットを割らないままカメラが自動車の後部に固定され、道路を走っていく様子を捉えたショットだ。なんという仰天カメラワーク!巧が陸ワサビを発見するシーンでは、まるで第四の壁を突破するかのごとく、観客側に向かって話しかける。

だが中盤に差し掛かり、グランピング場の説明会をするシークエンスに突入すると、映画は俄然雄弁に。ビデオ通話で妙に胡散臭いコンサルタントと打ち合わせしたり、芸能事務所の高橋(小坂竜士)と黛(渋谷采郁)が水挽町に向かう車中で会話をしたり。今まで我々が濱口竜介映画で目撃してきた、“テキストの映画”へと激変する。

そして終盤に向かうにつれ、映画は再び静謐さを取り戻す。本作は、“テキスト”(濱口竜介的)と“反テキスト”(反濱口竜介的)がサンドイッチ状に折り重なった、非常に実験的な構造なのだ。

少女・花=ナウシカ

濱口竜介は直接的な影響を与えた作品として、ビクトル・エリセ監督の『ミツバチのささやき』(1973)を挙げている。

フランケンシュタインの怪物に魅入られた少女アナを描いたこの物語は、不意に<向こう側>へと足を踏み入れてしまったかのような、不思議な余韻を残す。森の奥に潜む精霊たちのささやきに、身も心もからめとられてしまう。そこには、自然への畏怖と敬意がある。

『悪は存在しない』の少女・花もまた、<向こう側>に視線を向けている。腐乱した子鹿の死体、雪に覆われた水飲み場。人間界から遠く離れ、花はいつも自然のなかに佇む。筆者はそこに、『ミツバチのささやき』のアナというよりも、『風の谷のナウシカ』(1984)の主人公ナウシカとの同一性を見出してしまう。

風の谷の姫であるナウシカは、蟲(むし)と交信し、自然との調和をはかる存在だ。そして、文明の力によって世界の危機を救おうとするトルメキア王国の皇女クシャナと対立する(その対立構造は『もののけ姫』(1997)におけるサンとエボシ御前とも呼応する)。

鹿と交信する花と、自然を脅かす企業との関係も、また同じ。花は水挽の町のナウシカであり(なんだかカッコ悪い表現で恐縮だが)、巧はその守護者なのだ。

いや、ひょっとしたら、彼女はナウシカ以上に超自然的な存在なのかもしれない。序盤に登場する、巧が上手から下手に向かって林のなかを歩いていくシーン。カメラはそれを横移動のドリーショットで追いかけていくのだが、途中で巧の姿が遮断され、再び姿を現すと花が彼の肩につかまっている。まるで、この世のものではない者が不意に姿を現したみたいに。

少なくともこの映画において、彼女は人間界とは一線を画した存在として描かれている。

※以降、重大なネタバレが含まれるのでご注意ください

人間に牙をむく、手負いの鹿

高橋と黛を車に乗せて運転しているとき、巧は「鹿が人を襲うことはない。あるとすれば、手負いの鹿だけだ」という発言をする。そして、鹿が人間を襲うことがないのだとしたら、そのままグランピング場を設営しても問題ないのでは、と黛は問いかける。

「そのとき鹿はどこに行くんだ?」

「どこか別の場所に」

そして、驚愕のラストシーン。行方不明の花を必死に探していた巧と高橋は、鹿の水飲み場で彼女を発見する。鹿の体には、銃で撃たれた跡。突然、巧は高橋を羽交い締めにして、彼を窒息死に追いやる。

あまりにも理不尽で、不条理な暴力。気づけば鹿の姿は消えていて、花がその場に横たわっている。果たして彼女は生きているのか、死んでいるのか。オープニングに登場した、木々を見上げるようにゆっくりと移動するショットが反復され、物語は終幕を迎える。

「手負いの鹿=花」を一目見た瞬間に、彼女が佇む世界を蹂躙するであろう高橋に対して、巧のなかに殺人衝動が沸き起こったのだろうか。それは誰にも分からない。おそらく、濱口竜介自身にも分からない。

暴風・豪雨・洪水・地震・津波・噴火。自然界には常に暴力が存在する。だがその自然現象を“悪”と断罪する者はいない。そこは、道徳や倫理を超えた世界だ。テキストの力を超えた暴力の世界だ。

だからこそ本作は、 濱口監督がネクスト・ステージへと降り立ったことを高らかに宣言する、比類なき傑作なのである。

少なくとも筆者にとって『悪は存在しない』は、彼の最高傑作だ。

(文:竹島ルイ)

–{『悪は存在しない』作品情報}–

『悪は存在しない』作品情報

ストーリー

長野県、水挽町(みずびきちょう)。自然が豊かな高原に位置し、東京からも近く、移住者は増加傾向でごく緩やかに発展している。代々そこで暮らす巧(大美賀均)とその娘・花(西川玲)の暮らしは、水を汲み、薪を割るような、自然に囲まれた慎ましいものだ。しかしある日、彼らの住む近くにグランピング場を作る計画が持ち上がる。コロナ禍のあおりを受けた芸能事務所が政府からの補助金を得て計画したものだったが、森の環境や町の水源を汚しかねないずさんな計画に町内は動揺し、その余波は巧たちの生活にも及んでいく。

予告編

基本情報

出演:

大美賀均 西川玲

小坂竜士 渋谷采郁 菊池葉月 三浦博之 鳥井雄人

山村崇子 長尾卓磨 宮田佳典/田村泰二郎

監督・脚本:濱口竜介

音楽:石橋英子

公開日:2024年4月26日(金)

配給:Incline