宮崎駿監督作品『千と千尋の神隠し』。日本の累計興行収入は308億円を突破して歴代1位、国内外で数々の賞を受賞、地上波放送では圧倒的な高視聴率になり、2016年に企画された“ジブリ総選挙”で本作が上映されると劇場が連日満席になる、など、歴史に残る大ヒットを記録するのはもちろん、公開から15年が経過した今でも世界中で支持を得ている作品です。

本作はその幻想的で唯一無二の世界観、少女の冒険物語という要素だけでも存分に楽しめますが、いくつかの奥深い要素も持っています。たとえば、宮崎駿は本作の“課題”について以下のように明言していました。

「今日(こんにち)、あいまいになってしまった世の中というもの、あいまいなくせに侵食し尽くそうとする世の中を、ファンタジーの形を借りて、くっきりと描きだすことが、この映画の主要な課題である」

この宮崎駿が掲げた言葉をもとに、本作の狙いと、“くっきりと描き出したこと”がどのようなものであったかを、以下に記していきます。

※以降は本編のネタバレが含まれるため、未鑑賞の方はご注意ください!

1:はじめの千尋は“与えられたもの”だけでは満足できない子どもだった

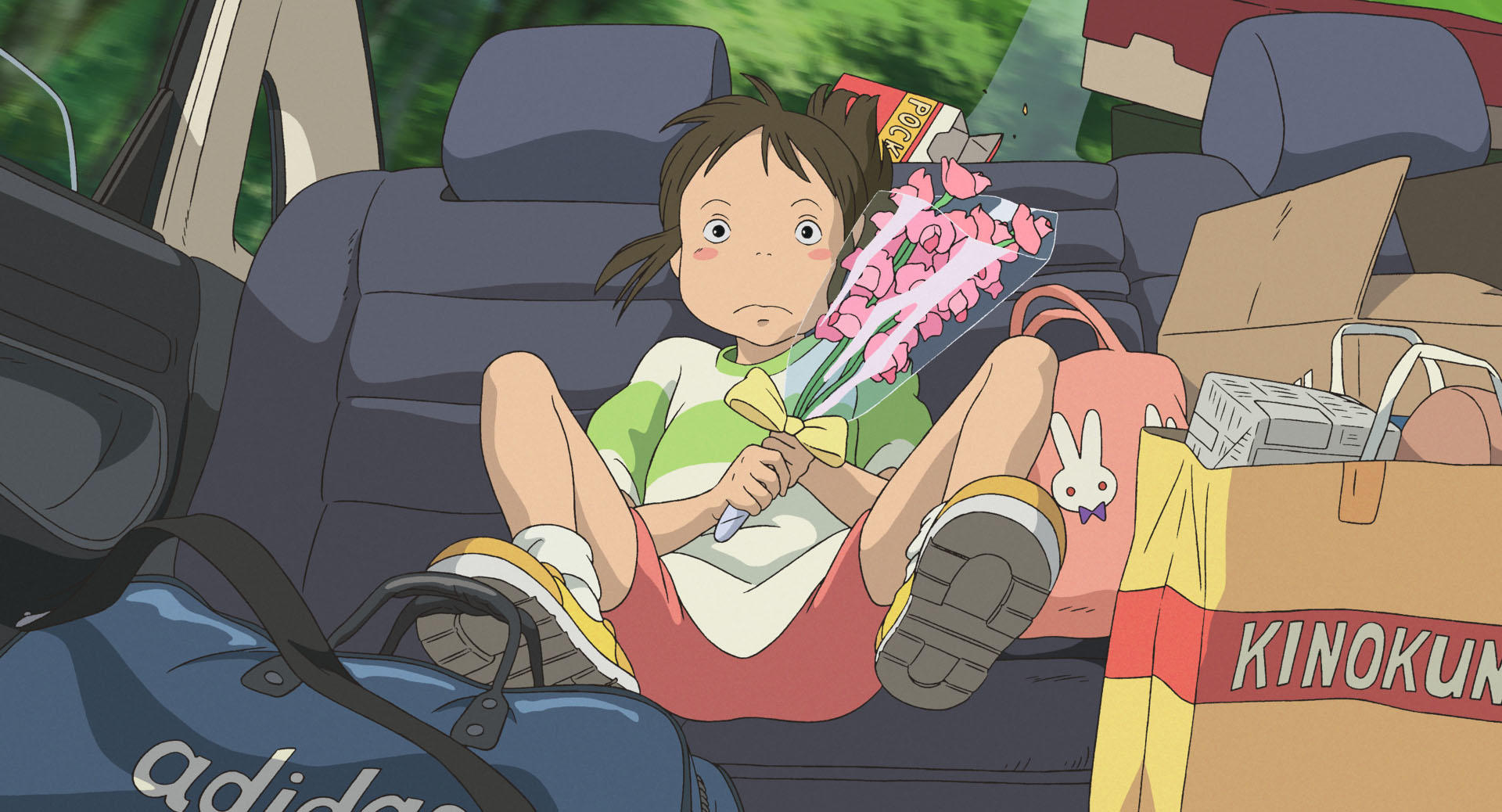

- 千尋は新しい家に向かう車の後部座席に寝転んで、不満そうな顔でいる

- 千尋は自分が通うであろう小学校を見て“あっかんべー”をするうえ、「前の方がいいもん」と言っている

- 千尋は友だちに“お別れ”のためにもらった花束をずっと握りしめていたため、しおれさせてしまう

- 千尋が「初めてもらった花束が、お別れの花束なんて悲しい」と言うと、お母さんは「この前のお誕生日にバラの花をもらったじゃない?」と返すが、千尋は「1本ね、1本じゃ花束って言えない」と不満そうだった

ここから、千尋は両親の勝手で引っ越し(転校)をせざるを得なかったこと、新しい場所に行くことなんて望んでいなかったこと、“1本の花”では満足できないほどに物質的な豊かさを望んでいたこと、その物質的な豊かさだったはずの“花束”も“自分のせい”で台無しにしてしまったこと、などが分かります。

物語のはじめの千尋は“与えられたもの”が豊かでなかったことと、新しいことを受け入れられないためにふてくされてしまっている、受動的にしか物事と向き合えない子どもなのです。

2:両親の姿はバブル時代の狂乱そのもの?

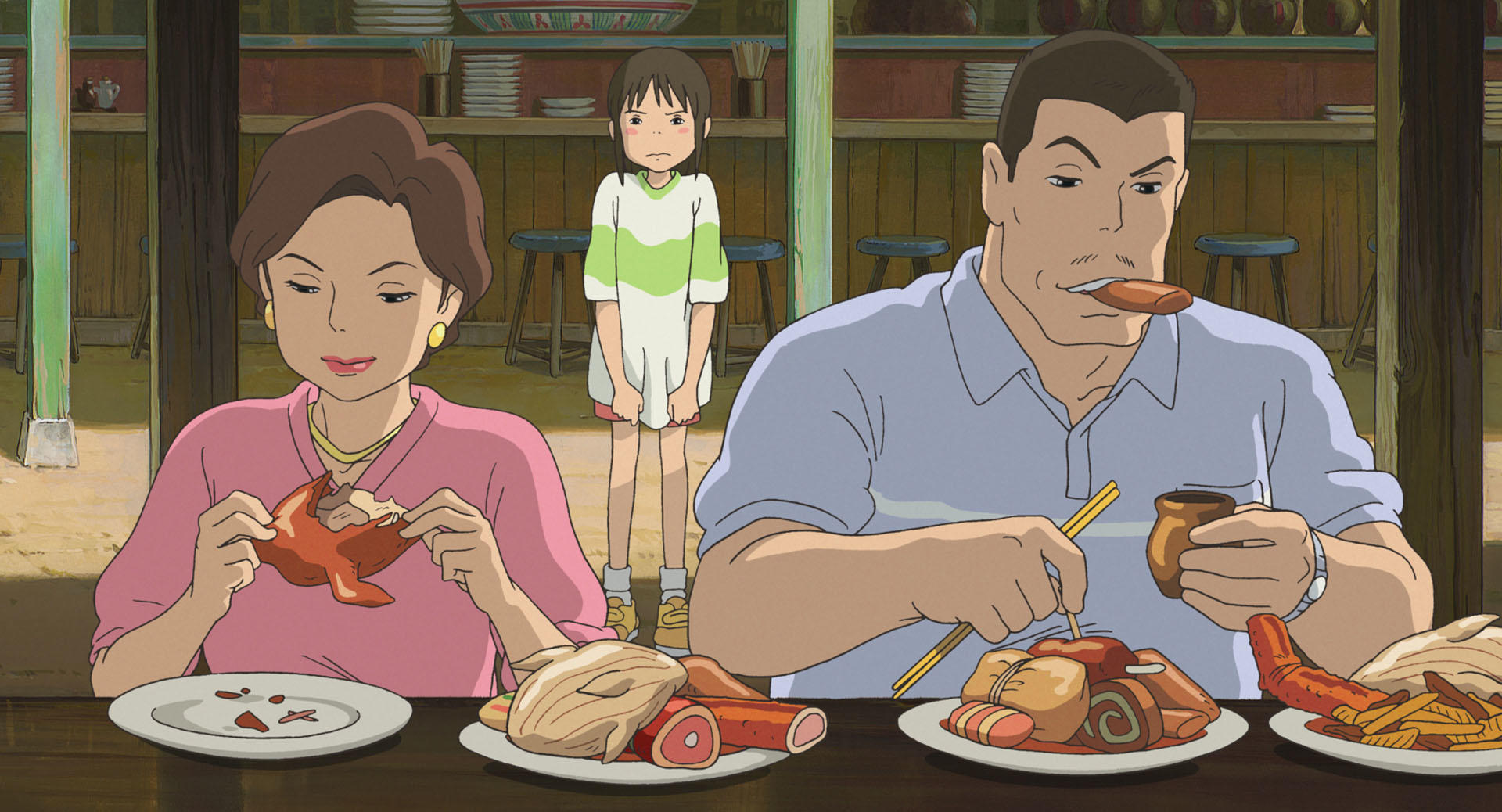

千尋のお父さんは、トンネル前の壁に触って「なんだ、モルタル製か。結構新しい建物だよ」と、トンネルを抜けた先では「間違いないな、テーマパークの残骸だよ。90年頃にあっちこっちでたくさん計画されてさ、バブルがはじけてみんな潰れちゃったんだ。これもその1つだよ」と語っていました。

その後、お父さんとお母さんは、千尋の「帰ろうよ、お店の人に怒られるよ!」という制止の言葉も聞かずに、勝手に暴飲暴食をしてしまうのです。その時、お母さんは「いいわよ、そのうち来たらお金払えばいいんだから」と、お父さんは「大丈夫、お父さんがついてるんだから。カードも財布も持ってるし!」と、“お金があるから問題なく解決できる”という物言いをしているのです。

90年代のバブル時代は、日本中が好景気に沸き、(お父さんの言った通り)あちこちで無計画な娯楽施設も乱立され、多くの人がお金という価値に溺れていた時代です。“お金があるから、勝手に食べても大丈夫”というこの両親の姿は、バブル時代の痛烈な批判とも言えるのではないでしょうか。

そんな両親が豚の姿になってしまうということは、そのままバブル時代のお金が至上主義だった価値観の醜さ、子どもにもその価値観を押し付けることや、子どもに対して無関心なままでいる危険性を示しているのではないでしょうか。

千尋はお金がどうこうではなく、トンネルを抜けた先の世界に不穏さを感じていたことを訴えていたのに、両親はそれを聞こうともしなかったのですから。

3:湯屋はキャバクラの暗喩だった?

実は宮崎駿は、鈴木敏夫プロデューサーのキャバクラ好きの知人による話を元にして、『千と千尋の神隠し』の湯屋を“キャバクラに見立てた”物語を作ったのだそうです。

その知人の話というのが「キャバクラに働きに来る女の子たちは、もともと引っ込み思案で、人とのコミュニケーションが上手くできない子が多い。ところが、必要に迫られて、一生懸命いろんなお客さんと会話をするうちにだんだん元気になっていく」というものだったのだとか。

そういえば、劇中の湯屋は大浴場がなく、それぞれのお風呂が仕切られていて、迎え入れるお客の神様たちが“男性”のみに見えるなど、いかがわしい雰囲気もあります。どうしても、キャバクラのような“夜のお店”を想起させてしまいますよね。そんな環境で10歳の女の子を働かせるなんてとんでもないことですし、夜のお店でなかったとしても立派な児童福祉法違反です。

しかし、それは今の恵まれた時代だからでこその常識です。ドラマ「おしん」のように、戦前の日本では年端のいかない少年少女が“奉公”に出て、親元を離れて労働に従事することがよくありましたし、日本以外の国では今でも子どもが働くしかないほどに経済的に困窮していることもよくあります。

つまりこの『千と千尋の神隠し』という物語は、現代の飽食で、何もかもが与えられている(しかもバブルを通りすぎた)時代の10歳の少女の千尋に対して、戦前の日本にあったような“どうしてもそこで働かなければならない”という試練を与えているのです。

働かなければならなくなった結果、千尋はたくましく成長していきます。ハクに言われた通りに「ここで働かせてください!」と湯婆婆に訴え、知恵を絞りに絞って懸命にお客さんの接客をして、ついには少女のリンに「お前のこと、どんくさいって言ったけど、取り消すぞー!」と言われるまでになるのですから。

これは、キャバクラや戦前の日本というだけなく、偉い人のご機嫌を伺ったり、厳しい労働をしなければならない、だけど親切な先輩もいる、などといった点において、人間が生きる“社会の縮図”とも言えるかもしれませんね。

大人に与えられているだけでは子どもは成長しない、どこかの世界に飛び込んで、働いてこそ、何かを得ることができるのだと……。こうして物質的に恵まれている今の時代であるからこそ、私たちは『千と千尋の神隠し』に学ぶことがあるのかもしれません。

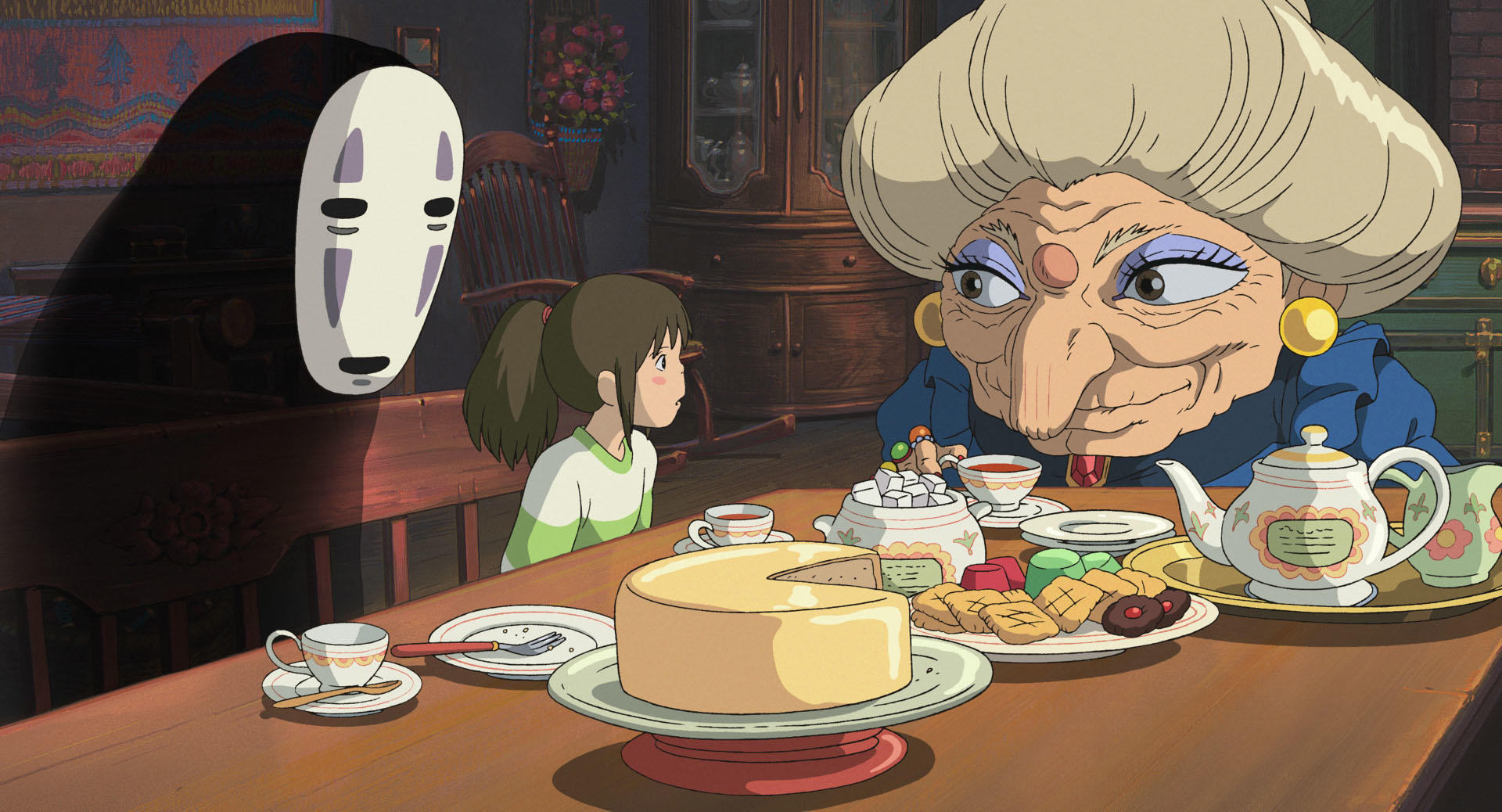

4:カオナシとはなんだったのか?

カオナシは、千尋に窓を開けてもらったことから湯屋に入り込み、番台の前で困っている千尋に薬屋の札をあげて、喜んでいた千尋にさらにたくさんの札をあげてしまっていました。あまつさえ、カオナシはカエルや男を食べ、その者たちの声で喋り、ニセの金を出して道楽の限りをつくし、最終的には湯屋をめちゃくちゃにしてしまいます。

先ほどの湯屋がキャバクラの暗喩という話を借りれば、カオナシは“キャバクラ嬢に声をかけてもらったからお店に来たけど、口下手どころかコミュ障ぎみ。他人(カエル)の言葉を借りないとしゃべることもできないけど、金持ちなのでチヤホヤされる。でも最終的には暴れる”というハタ迷惑なお客と言ってもいいでしょう。

もしくは、カオナシは“与えるだけ”の大人(精神的には子ども?)の暗喩とも言えます。カオナシが与えようとするのは、千尋が一度は欲しがった札や、みんなが欲しがっている金という、物質的なものだけ。千尋は、そんなカオナシが出す大量の金を目の前に「あなたは来たところへ帰った方がいいよ。私が欲しいものは、あなたにはぜったい出せない」と突っぱねているのですから。

冒頭では“1本のバラ”にも不満を漏らし、物質的な豊かさを求めていたような千尋でしたが、ここでは明確に自分の求めるものを理解し、さらにカオナシがそれを叶えることができない(千尋自身が行動して掴み取るしかない)、と言っているのです。なんという成長でしょうか!

嬉しいのは、そんなカオナシであっても、銭婆のところで糸を紡ぐ仕事を手伝えるようになっていたこと。カオナシが欲しがっていたのは、千尋がこなしていたような“仕事”であり、“自分を必要としてくれる人”だったのかもしれませんね。

ちなみに、そんなふうに物語で重要な存在となっていくカオナシは、元々は橋の上にちょっと出てくるだけの脇役だったのだとか。鈴木プロデューサーは製作途中で、宮崎駿から3時間を超える冒険活劇にするか、それともカオナシのキャラクターを膨らませて2時間の映画に納めるかの選択を迫られて、後者を選んだのだそうです。

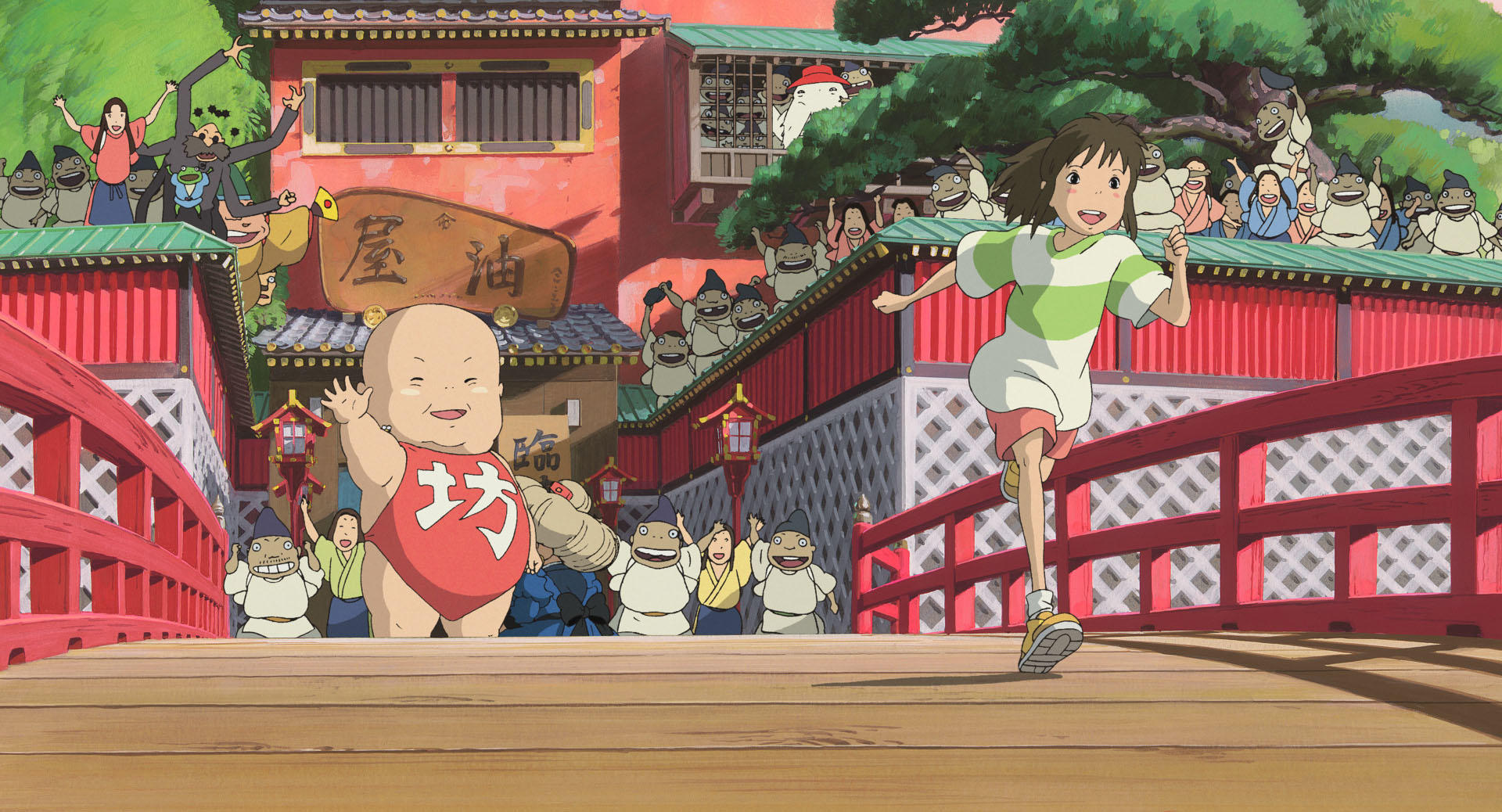

5:湯婆婆の間違っていた子育てとは?

湯婆婆は、お店の従業員には厳しいのに、息子の“坊”を甘やかしていていたうえ、ぬいぐるみなどが積まれた豪華な部屋に閉じ込めてしまっていました。そんな坊は「こんなとこにいた方が病気になるよ!」と千尋に言われています。

湯婆婆もまた、“物質的な豊かさ”という価値観だけを子どもに与えて続けてしまっていた、愚かな大人だったと言えるでしょう。坊の「お遊びしないと泣いちゃうぞ」「こんな(千尋の)手はすぐ折っちゃうぞ」という(見たままの)幼児性や凶暴性は、湯婆婆の間違った子育ての結果そのものです。

しかし、そんな坊も終盤でネズミの姿になって、千尋と冒険をして、湯屋に帰ってきたときには「ばーばのケチ。もうやめなよ」「とても面白かったよ」「千を泣かしたらばーば、嫌いになっちゃうからね」と自分の意見を能動的に言えるまでに成長していました。

こうしていろいろなことを省みると、『千と千尋の神隠し』には様々な“どこかの狭い世界にいたキャラクター”の“成長”が見られ、そのためには何かしらの“試練”や“苦労”や“反省”が見られます。(ハクもまた、魔法の力を手に入れようとして湯婆婆の弟子になり、盗みを働いてしまっていましたね)

銭婆が、糸を紡いでいるカオナシに言っていた「魔法で作ったんじゃ何にもならないからねえ」という言葉も“苦労したことで報われることもある”ということを示しているのでしょう。

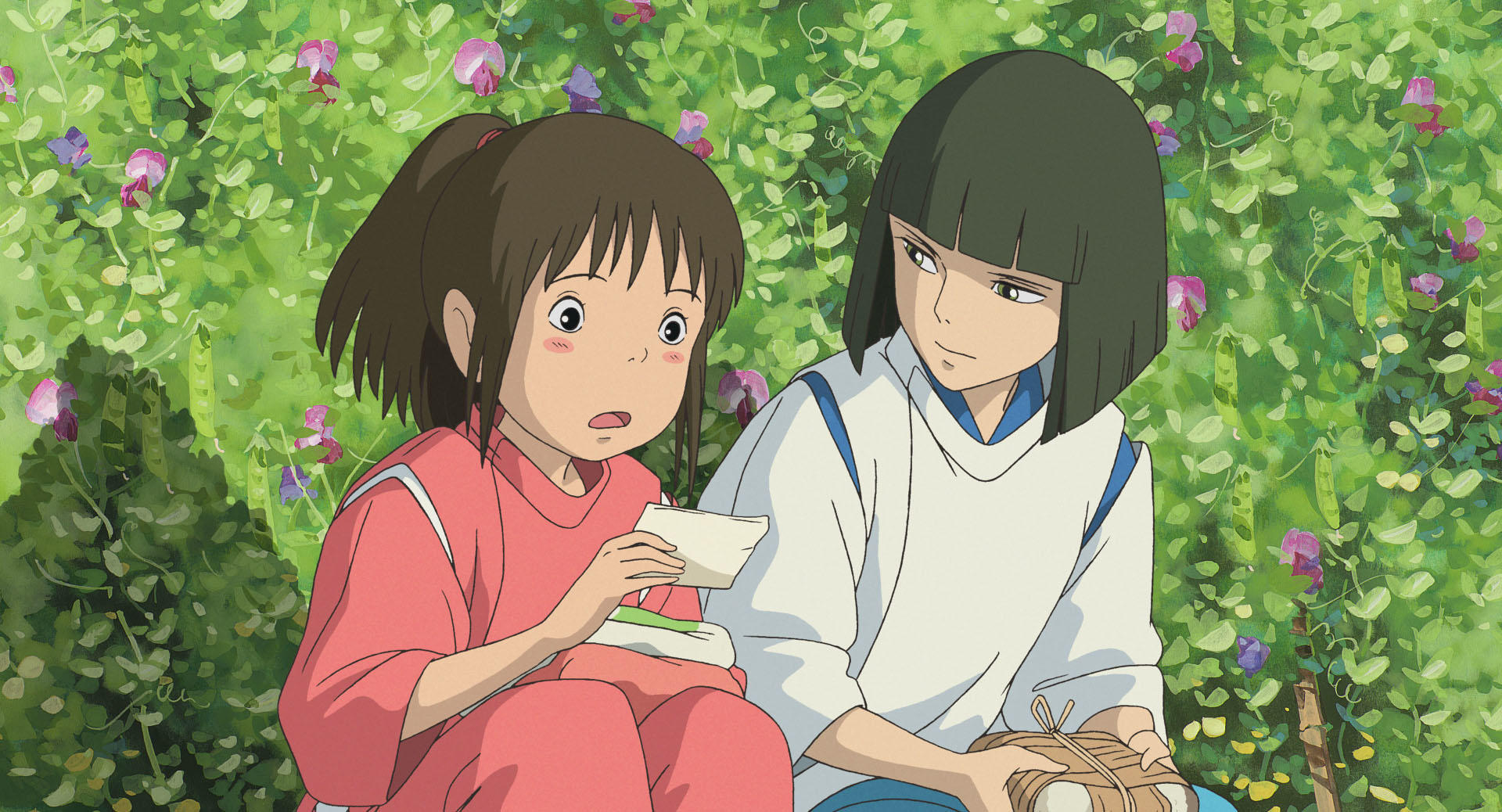

6:やっぱり、千尋は10歳の女の子なんだ!

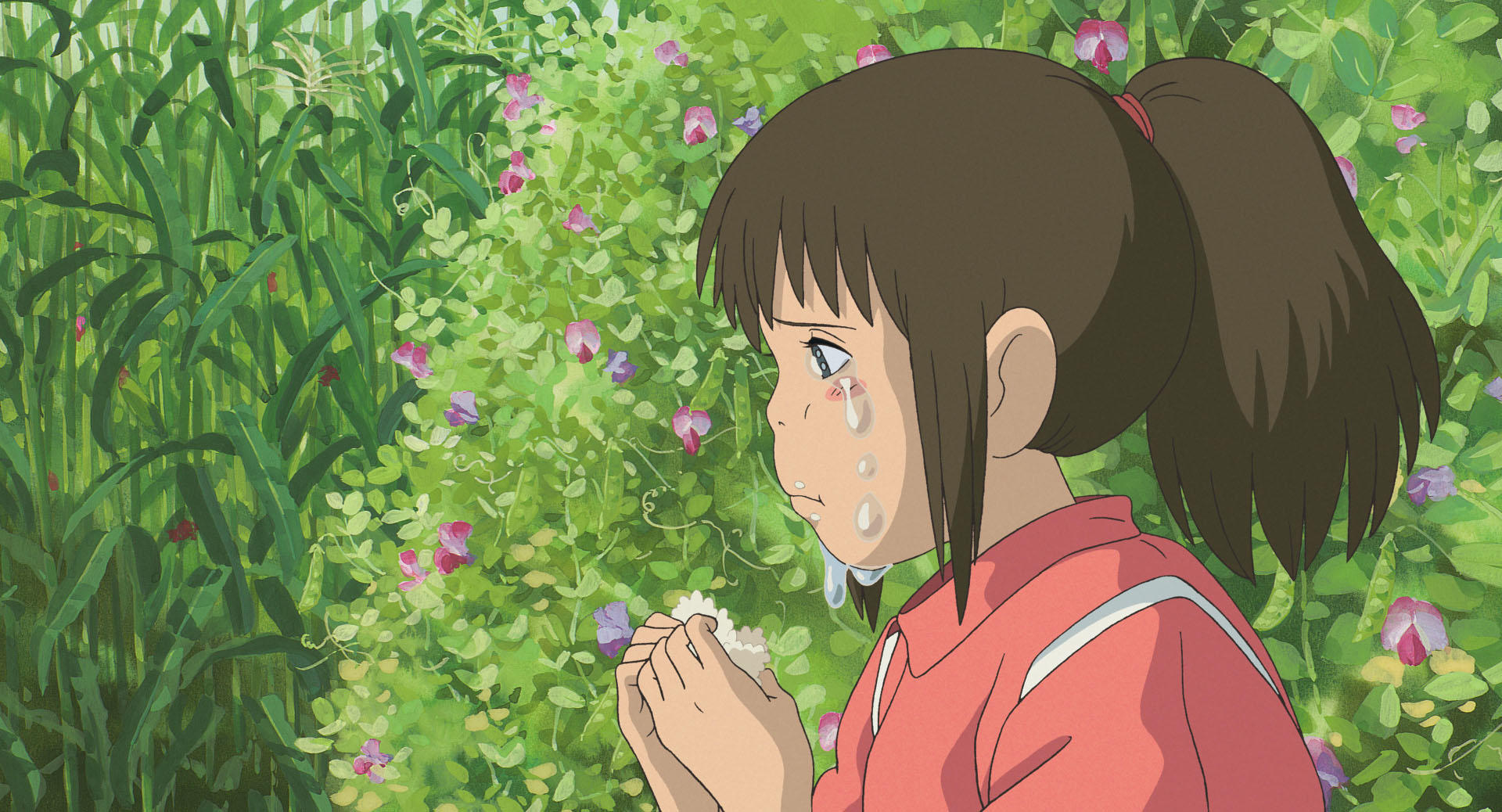

本作を何度観ても感動してしまうのは、千尋がハクからもらったおにぎりを食べたときに、大粒の涙を流して泣いてしまうことです。

これまで、千尋は突然放り込まれた異世界で、毅然とした態度で大人と接してきました。でも本当は、千尋は不安で、不安で仕方がないのです。自分に親切にしてくれたはずのハクが、湯婆婆との契約を終えたときに「無駄口をきくな。私のことは、ハク様と呼べ」と言ったため、千尋は「ここにハクっていう人、2人いるの?」とリンに聞いていたりもしていたのですから。

このすぐ後、千尋は「足がふらふらするの」と言っており、うずくまってしまってリンに心配されています。明確には語られていませんが、千尋はここで初潮を迎えていたのではないでしょうか。この異世界の環境だけでも彼女のストレスは極限に達していたでしょうに、さらに予期しない体の変化もあっては……それでも、千尋は涙を見せませんでした。

千尋は、豚になってしまった両親を観ても、ぐっと涙をこらえて「きっと助けてあげるから、あんまり太っちゃだめだよ、食べられちゃうからね!」と強がっていました。そんな辛い出来事ばかりに耐えてきた彼女が、おいしいおにぎりを食べるという“うれしい”出来事でようやく号泣するのです。

『千と千尋の神隠し』の主人公の千尋は、ほかの宮崎駿作品にある、強固な信念を持つヒーローやヒロインとはまったく違う、等身大の普通の女の子です。たった10歳の少女に起こる出来事(いきなり働かなければならなくなる恐怖)を経て、こうして“嬉しい”ときに、やっと涙を見せてくれたこと……ここに、宮崎駿ならではの優しさを感じます。

また、トンネルに入るまえ、お母さんは「千尋、そんなにくっつかないで。歩きにくいわ」と言っていたのですが、最後に元の世界に戻るときも、千尋はお母さんにくっついてしまい、同じセリフを言わせてしまっています。

普通の成長物語であったら、千尋がお母さんから離れて、1人でも歩けるようになった、という描写にするのでしょうが、本作ではそうしなかったのです。その理由も、“千尋がまだ10歳の少女だから”なのではないでしょうか。いくら精神的に成長したからと言っても、まだ親に守れていないといけない年齢の彼女が、そうして親を頼ることも当然なのですから。

7:ラストに隠された秘密とは?

本作の大きな謎であると議論されているのは、冒頭ではトンネルの入り口が赤かった(見上げると看板も掲げられていた)のに、帰ってきたときにはコケも生えた白いトンネルに変わっていたことです。しかも、車があった場所には草がぼうぼうと生え、車の中はホコリだらけになっていました。

車は石畳の上に駐車していたはずなのに、数日程度であれほど草が生い茂ることなどありえません。トンネルの前に置かれた“像”には後ろと前に顔があったはずなのに、帰ってきたときにはその顔がなくなっていたりもしました。

千尋と両親が戻ったのが、元いた場所とは違う世界だったのか、はたまた千尋が経験した以上の時間が経っていたのかどうかは、分かりません。ただ、これは千尋が成長したことにより、“元いた場所とは違う印象になった”ということの暗喩でもあると思います。

宮崎駿は本作の物語の“核”になる部分について、「僕は今回、『これが僕の知っている世の中だ』『君たちが出て行く世の中だ』と思って、この映画を作ったんです」と答えています。つまり、宮崎駿は劇中の湯屋、もっと言えばキャバクラ、もっと言えば社会の縮図のような場所を“僕の知っている世の中”として描き、そこで成長をすると、元のいたところが“違う場所”に見えることを“君たちが出て行く世の中だ”と、告げているのではないでしょうか。

8:『君の名は。』との共通点も?

『千と千尋の神隠し』を観なおしてみると、『君の名は。』と共通するところがあると感じました。

その1つが、千尋がラストシーンまでつけていた“髪留め”です。この髪留めは銭婆からもらったもので、「お守りだよ、みんなで紡いだ糸を編み込んであるからね」と千尋は告げられていました。言うまでもなく、『君の名は。』でも重要なアイテムとして髪留め(組紐)が登場していましたね。

このほか、“大切な名前”を忘れてしまいそうになること、“大切な人と出会った(でも今まで忘れていた)記憶”が重要になっていることも両者で共通しています。『千と千尋の神隠し』では、銭婆の「一度あったことは忘れないものさ、思い出せないだけでね」と言うセリフもありましたね。

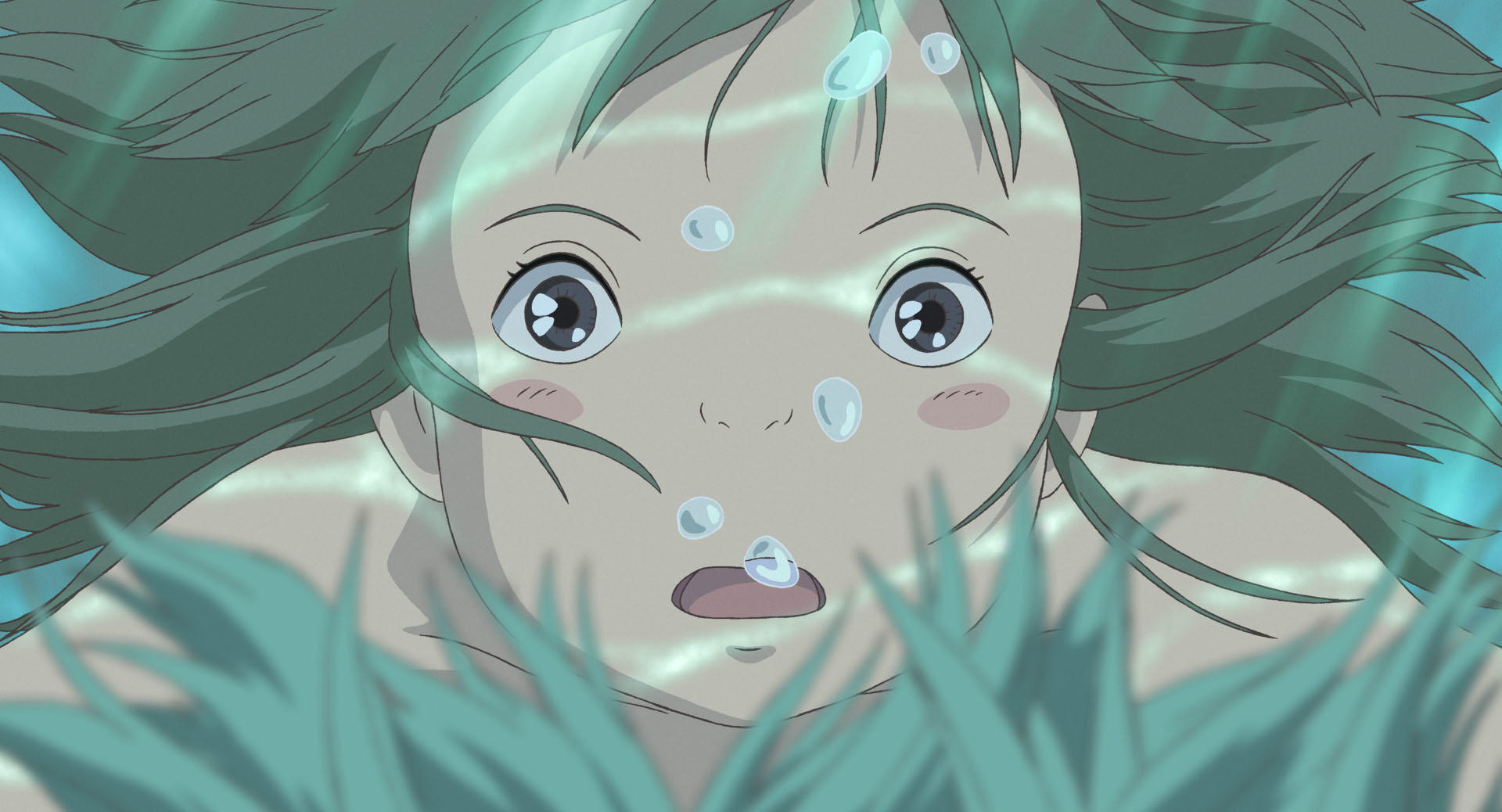

最後に、千尋はハクの名前を思い出させることができました。このときの2人は、空から落ちながら、心から涙を流して喜んでいましたね。そして、『君の名は。』では……(ネタバレになるので書かないでおきます!)

まとめ

ここで、この記事の最初に掲げていた「あいまいになってしまった世の中というもの、あいまいなくせに侵食し尽くそうとする世の中を、ファンタジーの形を借りて、くっきりと描きだすこと」を振り返ってみましょう。

あいまいになってしまった世の中というのは、劇中における、千尋という少女のいる環境そのものでしょう。物質的な豊かさで満足できなくなっていた千尋、バブル景気の価値観が残っていた両親……そうした環境は、現実では明確には形となりません。しかし、この映画では“違う世界”がまさに侵食してきて、“そこで働かなければならなくなる”というファンタジーが描かれるのです。

宮崎駿は、本作を思春期前、千尋と同じ10歳ごろの少女に向けてこの映画を作ったと語っています。そこにあるのは、過酷な世界での恐怖や試練を経ての、主人公の成長……すべての少女に送る、この上のない応援のメッセージなのではないでしょうか。侵食してくる世界に負けるな。いつか、そうならないために、社会に飛び込んで、働くんだと。

参考文献:ジブリの教科書12 千と千尋の神隠し (文春ジブリ文庫)

(文・ヒナタカ)

>>>【関連】『アーヤと魔女』の厳しい評価に見方を変えてみてほしい「5つ」の理由

>>>【関連】『紅の豚』ポルコが豚になった疑問を解き明かす5つの事実

–{『千と千尋の神隠し』作品情報}–

『千と千尋の神隠し』作品情報

原作・脚本・監督:宮崎 駿

プロデューサー:鈴木敏夫

音楽:久石 譲

主題歌:木村 弓

声の出演:柊 瑠美 ⋅ 入野自由 ⋅ 夏木マリ ⋅ 内藤剛志 ⋅ 沢口靖子 ⋅ 上條恒彦 ⋅ 小野武彦 ⋅ 菅原文太

上映時間:約125分

配給:東宝

公開日:2001年7月20日(金)