あなたは想像できるだろうか?

幼少期のジャンヌ・ダルクがヘッドバンギングしながら、尼僧と議論を交わす映画を。

2021年12月11日(土)より渋谷・ユーロスペースにて公開されている『ジャネット』は、今まで30作品以上制作されてきたジャンヌ・ダルク映画の中で異彩を放っている。その斬新さから、フランス老舗の映画雑誌カイエ・デュ・シネマ2017年の映画ベストで2位に輝き、2018年には『ピンク・フラミンゴ』(72)で知られるジョン・ウォーターズの映画ベストにて1位に選出された。今回は、この奇妙な傑作『ジャネット』について掘り下げていくとしよう。

【関連記事】<解説>映画『ジャンヌ』を読み解く4つのポイント

【関連記事】『ダンサー・イン・ザ・ダーク』が賛否両論である理由と、それでも観て欲しい理由をいま一度考える。

【関連記事】『ラストナイト・イン・ソーホー』こんなもん最高に決まってるじゃないか。エドガー・ライトに映画館いっぱいの感謝を

ヘッドバンギングする若きジャンヌ・ダルクから見る思春期像

ジャネットは田舎町ドンレミで農夫の娘として生まれた。彼女は神の「声」を聞いたことで、ジャンヌと名乗り、王太子シャルル7世へ会いに行く。その後、オルレアンの戦いでイングランド軍に勝利し実力が認められるものの、彼女の過激な意見に反感を持つものが現れ始める。最終的に、コンピエーニュの戦いで捕虜となった彼女は異端者として宗教裁判にかけられ、ルーアンで火刑となった。17歳〜19歳の2年間におけるジャンヌ・ダルクの生き様は、ジョルジュ・メリエスを筆頭に、カール・テオドア・ドライヤー、ヴィクター・フレミング、リュック・ベッソンと様々な巨匠によって映画化されてきた。

しかし、本作は彼女が神の「声」を聞く13歳から王太子へ会いに行くことを決意する17歳までにフォーカスを当てている。「声」を聞いたジャンヌ(リーズ・ルプラ・プリュドム)は、周囲に疑問を投げかける。しかしながら、マダム・ジェルヴェーズ(アリーヌ・シャルル&エリーズ・シャルル)や友人オーヴィエット(リュシル・ゴティエ)は欺瞞に満ちた正論で彼女を潰そうとしてくる。

「あなたは何をしても物足りずに絶望しているだけ。」「指揮官になることはできないから働くしかない。」「あなたは愛しているふりをしている卑怯者だ。」と言葉の呪いをかけられるのだ。このような大人や社会という大きな存在に抑圧される普遍的な構図を描くために、15世紀には存在しないブレイクコアの音楽が採用されている。つまり、ジャンヌ・ダルクの物語を神話から民話に落とし込んでいるのだ。ヘッドバンギングをしたり、ロボットダンスのような静止と動作を繰り返す動きからは思春期の心理と肉体の関係性が感じ取れる。時として社会によって抑圧された感情が、肉体から溢れ出て思わず動き始めてしまうことは思春期の特徴である。

瀬田なつき監督の『ジオラマボーイ・パノラマガール』(20)では恋に溺れた渋谷ハルコが、その感情を抑えることができず終始、クルクルフワフワと動き回っている様子を通じて思春期における感情と肉体の連動を捉えていた。『ジャネット』でも同様に、神の「声」を聞いたジャネットは、その動揺を隠すことができず、ヘッドバンギングしながら周囲に訴えかける。しかし、誰も寄り添う者がいない。これにより数年間、「声」の存在を内に秘めることとなる。

【関連記事】映画『ボクたちはみんな大人になれなかった』が私たちに残すもの

–{神の「声」を捉えたショットとは?}–

神の「声」を捉えたショットとは?

ジャンヌ・ダルクの物語において重要なのは神の「声」の表象である。今まで、数々のジャンヌ・ダルク映画が制作されてきた。『月世界旅行』(1902)で知られるジョルジュ・メリエスは、明確に神を映画に登場させている。一方で、ヴィクター・フレミングやジャック・リヴェットは神を映画で描いていない。リュック・ベッソンは、VFXを使った幻覚描写で神の「声」を表現している。ではブリュノ・デュモン監督はどうか?

彼は、お気に入りのジャンヌ・ダルク映画であるジョルジュ・メリエス版『ジャンヌ・ダルク』(1900)へのオマージュとして、中盤に聖ミカエル、聖カタリナ、聖マルガリタと対面する場面を用意する。ジョルジュ・メリエスがイコンのように聖人を描いたように、彼も色彩豊かな服を纏った聖人が登場させるのだ。その一方で、神の「声」を特徴づける個性的なショットを観る者へ提示する。

例えば、ジャンヌが神の「声」を頼りに丘をのぼる場面がある。彼女は天を見る。彼女の目線の先は、フレームの外側にあたり彼女の目線の先にあるものは見えない。彼女が不安を吐露し、祈る。すると、羊がメェと鳴く。この偶然に神の「声」が宿るのだ。また彼女が祈る時は、天に眼差しが置かれている。天は眩しい程に美しく陽光を大地に注いでいる。その天を見た彼女は、丘の下にいる飢えた子どもたちに歩み寄りパンを与える。神の「声」を継承した印象的なシーンと言える。

天を向くジャンヌと美しい天の関係性から、彼女を動かしていき、そこへ気まぐれに反応する羊の声のスパイスを織り交ぜることによって、神の存在を形成していくのだ。

【関連記事】フランスが誇る名優カトリーヌ・フロ主演映画5選|『ローズメイカー』配信解禁!

–{『エクソシスト』との関係性}–

『エクソシスト』との関係性

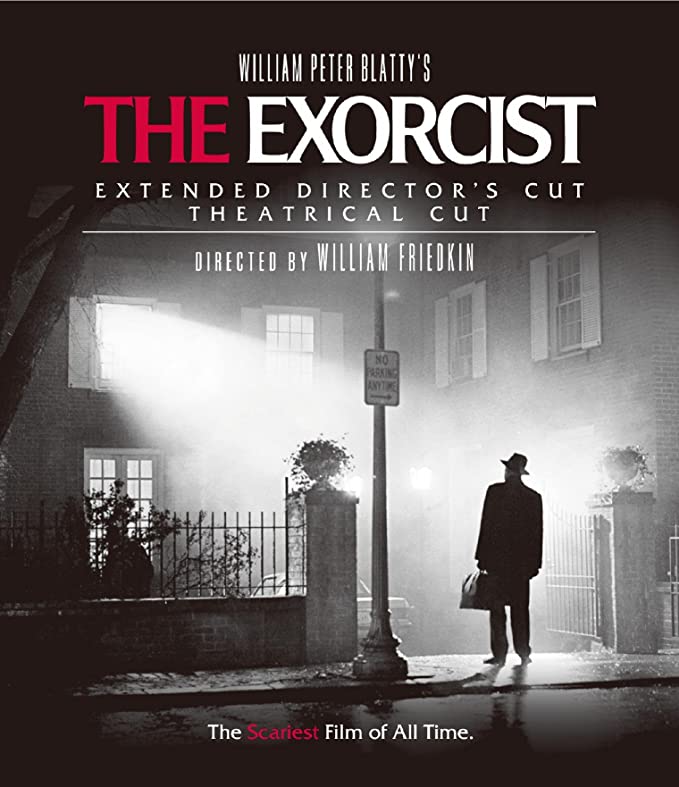

中盤でオーヴィエットがブリッジしながら大地を歩く場面がある。この場面からは『エクソシスト』(1973)におけるリーガン(リンダ・ブレア)が階段を駆け下りる場面を思い浮かべずにはいられない。『エクソシスト』は、悪霊に取り憑かれた女と神父が対峙する映画であるが、そこには思春期におけるコントロール不能となった者に対する大人の不安が隠されていると言われている。

オーヴィエットは社会に不安を抱えている一方で、黙って働くしかないと諦めている人物。彼女のブリッジ歩行を見たジャンヌは、王太子と会う決心をするとブリッジを始める。これは数年前にマダム・ジェルヴェーズから説教を受け、オーヴィエットからも嫌悪の言葉を向けられたことで心を閉ざしたジャンヌが再び、社会に対してアクションを起こすことを示している。

コントロールできない彼女と、彼女を恐れる大人との構図を『エクソシスト』からの引用を通じて表現しているといえよう。

【関連記事】弘兼憲史人生を学べる名画座 Vol.10|『エクソシスト』|「悪魔はウソつきだ」

–{ブリュノ・デュモンとは何者か?}–

ブリュノ・デュモンとは何者か?

このような奇妙な傑作『ジャネット』を生み出したブリュノ・デュモンについて掘り下げていく。ブリュノ・デュモンは、フランス北部バイユール出身の彼は1997年に長編デビュー作『ジーザスの日々』(97)を制作し、第50回カンヌ国際映画祭でカメラ・ドール特別賞を受賞する。本作は、バイユールを舞台に行き場のない若者たちの退廃的な生活を捉えた作品であり、バイクの存在が若者の内なる暴力性を象徴している作品であった。

長編2作目『ユマニテ』(99)で第52回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に選出されるとグランプリ、男優賞(エマニュエル・ショッテ)、女優賞(セブリーヌ・カネル)の3冠に輝く。純粋無垢な警察官ファラオンが閉鎖的な村人の野蛮な生活を見て心を痛める様子を描いた本作は、ロベール・ブレッソンの『田舎司祭の日記』(51)を意識した作劇が特徴となっている。

『ジーザスの日々』から『カミーユ・クローデル ある天才彫刻家の悲劇』(13)までの彼の作品は、ドライに事象を積み重ねていくことによって、人間の本質的な側面を捉えようとしている。2003年『欲望の旅』(03)は、写真を撮ることに関心を失ってしまったように見えるフォトグラファー(デヴィッド・ウィザック)が恋人(カテリーナ・ゴルベワ)と肉体的交わりを通じて、人との距離感を取り戻していく作品である。終始、移動と肉体的交わりを繰り返す中で、人との対話ができなくなった者の野生的暴力性を浮き彫りにする。この野生的暴力性は戦争映画『フランドル』(05)にも引き継がれている。

『アウトサイド・サタン』(11)では、泣いている女性(アレクサンドラ・ルマートル)に手を差し伸べた悪魔のような男(ダヴィッド・ドゥワエル)が、彼女の前に現れる不快なものを理由なく除去していく作品。突然、男が銃で小屋にいる者を射殺したり、暴れる女が現れると、接吻することで黙らせる。大地が業火に覆われており女が不安を訴えると、狭い一本道を歩かせ、別の恐怖を与える。不可解なアクションを連ねることによって、神の曖昧さを象徴させた作品といえよう。『カミーユ・クローデル ある天才彫刻家の悲劇』では、精神病院を彷徨うカミーユ・クローデル(ジュリエット・ビノシュ)が他の患者の不気味な視線を通じて「自分は正常だ」と思う様を描いている。病の内側と外側の曖昧な境界線を、他者の視線とそれを受けたカミーユの反応の反復によって浮き彫りとさせた。

『プティ・カンカン』 (C)3B PRODUCTIONS-ARTE France-PICTANOVO-2014

2014年になると、ブリュノ・デュモンはデヴィッド・リンチを彷彿とさせるシュルレアリスムな作風を取り入れるようになる。ミニシリーズ『プティ・カンカン』(14)では牛の体の中にバラバラの死体が入っており、そこから捜査が始まるのだが、一向に解決しない様子が描かれている。その続編『プティ・カンカン2/クワンクワンと人間でないモノたち』では、黒いベトベトが空から降ってきて、次々と現れるドッペルゲンガーによって村が支配されていくいわゆるボディ・スナッチャーものとなっている。しかしながら、村人たちは目の前で起きている異常現象に驚きもせず事件は迷宮入りしてしまう。2016年の『Slack Bay(原題:Ma Loute)』(16)では失踪事件を軸に田舎町にやってきた富豪が無意識に現地民を愚弄してしまう様子を風刺した作品。巨漢な男が浜辺を転がりながら現場検証をしたりと、コミカルな描写を通じて人間の愚かさを掬い取ってみせている。

またブリュノ・デュモンは、2つの存在を通じて人間の本質を捉えることを好む監督だ。『ハデウェイヒ』(09)では、敬虔なキリスト教とであるハデウェイヒが教会から追い出され、イスラム原理主義に染まっていく話である。キリスト教とイスラム教を並べることで、神を信じることによって自己の精神を安定させていく宗教の役割について掘り下げている。

本作では、ハデウェイヒの背後に改装中の教会を映す特徴的な場面がある。これは考え方が変わりゆく宗教の中で、元々の考えを貫き通そうとする者の存在を強調する演出となっており、イスラム原理主義はもちろん敬虔さとは何かについてを読み解く補助線となっているのだ。また、この発想は『ジャネット』にも引き継がれており本作でも論じられている。

レア・セドゥ主演の『France』(21)では戦地の凄惨さを感情的に伝える一方で、高級な衣装に身を包み貴族的な生活を送るジャーナリストが交通事故によって生活が一変する物語だ。戦場と私生活の対比を通じて、我々が観たい真実を投影するメディアの存在を暴く作品になっている模様である。

彼のフィルモグラフィーを踏まえて『ジャネット』を観ると、ジャンヌ・ダルクと周囲との関係性から、出る杭を打たれてしまう社会を物語っていると考えることができる。そしてブレイクコアやラップを用い、神話から民話へと歩みよる。これにより続編である『ジャンヌ』ではひたすら揚げ足を取られるジャンヌ・ダルク像から、グレタ・トゥーンベリや大坂なおみといった21世紀の怒れる若き女性とそれを抑圧する社会の構造が見えてくる作りになっていると言えよう。

『ジャンヌ』に関しては、別の記事で詳しく掘り下げていく。

【関連記事】<解説>映画『ジャンヌ』を読み解く4つのポイント

(文:CHE BUNBUN)

–{『ジャネット』作品情報}–

『ジャネット』作品情報

ストーリー

1425年、フランスとイギリスによる王位継承権をめぐる百年戦争の時代。小さな村ドンレミで、幼いジャネット(リーズ・ルプラ・プリュドム)は羊の世話をして暮らしていた。ジャネットはある日、イギリスによって引き起こされた耐え難い苦しみを、友達のオーヴィエットに打ち明ける。修道女のジェルヴェーズは思い悩む少女を諭そうとするが、神の声を聴いたジャネットは、フランス王国を救うために武器を取る覚悟を決める……。

予告編

基本情報

英題:Jeannete, the Childhood of Joan of Arc

出演:リーズ・ルプラ・プリュドム/ジャンヌ・ヴォワザン/リュシル・グーティエ

監督:ブリュノ・デュモン

公開日:2021年12月11日(金)

製作国:フランス