第79回ヴェネツィア国際映画祭コンペティション部門に選出されている深田晃司監督新作『LOVE LIFE』。

本作は歌手の矢野顕子の同名楽曲をモチーフにした人間ドラマである。実際に観てみると、深田晃司監督が得意としてきた人間の裏表を巡る物語から、映画業界の多様性について問いかけてくる作品であった。

今回は『LOVE LIFE』についてネタバレありで読み解いていく。物語の核心に触れるため、鑑賞後に読むことを推奨する。

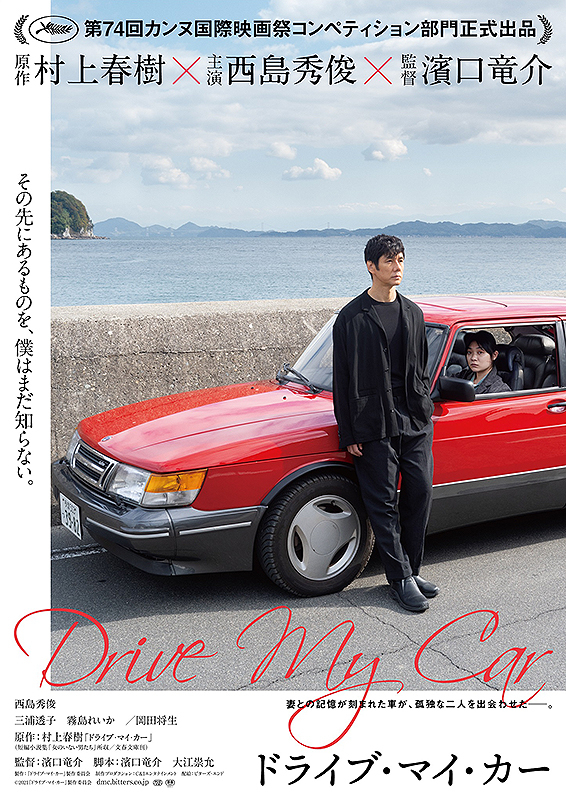

>>>【関連記事】<徹底解説>『ドライブ・マイ・カー』映画と原作の違いとは?

>>>【関連記事】第94回アカデミー賞、今後の映画の在り方を示すものに

>>>【関連記事】『ドライブ・マイ・カー』における車の重要性

オセロから読み解く『LOVE LIFE』の構造

■人生とは「待った!」と巻き戻せないオセロ盤である

「待った!」

と息子・敬太(嶋田鉄太)がひっくり返すオセロの石に、母・大沢妙子(木村文乃)は狼狽する。しかたがないなと、盤面を戻す息子。

敬太のオセロ大会優勝パーティと夫・二郎(永山絢斗)の父親への誕生日パーティを同時開催しようと、夫婦は準備をしていた。しかし、ここでアクシデントが発生してしまう。父親・誠(田口トモロヲ)の職場仲間が集まるも、妙子の知らない女性が1人紛れ込んでいたのである。その人こそが、二郎の元恋人・山崎理佐(山崎紘菜)であった。

彼女がいきなり逃走したことで、サプライズが台無しになる危機が迫る。妙子のことを認めていない誠が怒りはじめ一触即発な状況となるが、間一髪のところで同僚たちによるサプライズが間に合い、事なきを得る。しかしハッピーエンドも束の間、目を離した隙に敬太が風呂場で転んで死亡してしまう。オセロにおいて、優勢だと思っていた局面が一手進むと窮地に陥るようにバッドエンドが待ち受けていたのだ。

人生は「待った!」と巻き戻すことができない。

彼女は「あの時、風呂場の水を抜いておけば」と罪の意識を引きずることとなる。しかし、観客は知っている。水を抜いたところで、恐らく敬太は助からなかっただろうと。敬太が非常に強いオセロプレイヤーだと考えると、家族に遺された試合途中のオセロ盤は、過去へ戻ったとしても変わらぬ物語の余韻を象徴しているといえる。

■大沢妙子はなぜオセロ盤を守ろうとしたのか?

妙子の行動を踏まえると、彼女が簡易祭壇の横にオセロ盤を手向け、地震があっても守ろうとする行為に重要な意味を帯びてくる。つまり、敬太を救えたかもしれない可能性にすがりついているのだ。その可能性を「現実」とすることは不可能である。彼女は、目の前に現れた元恋人である韓国人ろう者パク・シンジ(砂田アトム)を救うことで、擬似的に過去を変えようとするのだ。

彼女の前に現れ助けを求めるパク・シンジ。生活保護申請の手助けを行い空家に住まわせるなかで、「弱い人だから助けないといけない」という信念が生まれてくる。しかし、シンジは韓国に戻るために金を稼ごうとしており、そのために彼女を利用しただけであった。「個」として接しているはずが「救うべき存在」として捉えてしまい、結果として裏切られる過程が描かれている。

これこそが深田晃司監督が今回、観客に問いかける「多様性」のあり方でもある。

『ドライブ・マイ・カー』から比較する「ろう者」の扱い

■韓国手話が採用された背景

『LOVE LIFE』において重要な役割を果たす存在であるパク・シンジ役を演じた砂田アトムは、ろう者の役者である。日本初のろう者が主役を演じた『アイ・ラヴ・ユー』にて映画デビューを果たした彼が今回挑戦したのは、韓国人ろう者役であった。

当初、本作にろう者が登場しない予定であった。深田監督が「東京国際ろう映画祭」のワークショップ講師を務めた中でこの案が浮かんだ。彼は映画祭代表である牧原依里との活動を通じて、ろう者の表現に耳を傾けた。結果的に砂田アトムからの声も拾うこととなる。

手話は国ごとに異なる。そのため、彼は韓国人のろう者が演じた方が良いのではと深田監督に相談。監督は彼の意見を汲み取り、韓国人と日本人のハーフにすることにした。また、言語は「韓国手話」と定義した。

■『ドライブ・マイ・カー』と比較する手話の役割について

第94回アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞した『ドライブ・マイ・カー』でも韓国手話が使われている。劇中劇である「ワーニャ伯父さん」にて韓国手話で演技をする人物が登場するのだ。しかし、その人物を演じたパク・ユリムは聴者の役者である。

ここで、2つの作品における演技を比較してみよう。

『LOVE LIFE』におけるパク・シンジは言葉を話せず、手話でコミュニケーションを取るのだが、彼の使う手話は韓国手話である。目を見て伝えようとするが、二郎も役所の人も彼のことが理解できない。妙子と向き合うことで、初めて情報が伝わる。この一連の流れを通して、コミュニケーションとは、言葉ないし行動が相手の心の壁を乗り越えた時に成立するものだと説得力を帯びてくる。

妙子と二郎は、言葉で会話している。共通言語の日本語で対話をする。しかし両者には心の壁があるため、ぎこちないものとなっている。一方で、シンジと妙子の対話は身体表象で行われる。我々に提示されるのは静かな空間である。

しかし、対話は感情的である。この差を通じてコミュニケーションの本質をついている。その理論に説得力を持たせているのが砂田アトムである。彼が言葉を発せない代わりに、全身を使って感情表現する様、他者の目をジッと見つめ対話を試みようとする様は『コーダ あいのうた』や『オーディブル:鼓動を響かせて』などの作品で観られるろう者特有の感情表現を体現しているといえる。

本作では目線の合わない空間が多く登場する。例えば妙子と二郎、その両親が部屋で悲しみに暮れている場面では、1つの画の中に4つの眼差しが存在するが、全て交わらない状況が発生する。二郎は理佐から、目が合わないことを指摘される。4つの眼差しと対照的なものとしてシンジの眼差しが存在する。

一方で『ドライブ・マイ・カー』では、言葉以外のチャンネルが生まれることを目的として日本語の他に英語、ドイツ語、北京語、そして韓国手話が使われている。稽古と私生活を交差させることで意識的/無意識的に演じている自己をあぶり出し、やがて主人公である悠介(西島秀俊)が無意識に拒絶していた他者を受け入れる状況を生み出す。

映画の終盤ワーニャ役を演じる彼を抱擁するのが、パク・ユリム演じるイ・ユナである。これは象徴的な場面である。しかし彼女の演技からは、ろう者特有の身体全体を使った動きが感じられない。

プライベートの場面を振り返ってみても、彼女の動きは手元だけのものとなっている。彼女は饒舌に語る。しかし、動きが翻訳されることで悠介は理解する。その態度には他者と一定の距離を取ろうとする彼の冷たさがある。

終盤になり、彼女が抱擁することで悠介の「ワーニャ伯父さん」との関係は終わる。つまり、悠介のトラウマに対する解消でもある。このように考えると、イ・ユナは言葉にならない葛藤を表現する記号として押し込められてしまっている印象を受ける。

他者を自らに憑依させ、世界を創り上げていくことが俳優の役割だが、ある程度の限界は存在する。ろう者の俳優がいるのなら、なぜ起用しないのか。

(C)2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会

『ドライブ・マイ・カー』は国際的に評価され、筆者も2021年のベストに入れた作品である。しかしながら『LOVE LIFE』におけるろう者の描写と比較すると、人としてではなく映画のテーマを表す記号として韓国手話が使われてしまっている問題が浮き彫りとなる。

もちろん、この論を唱えた際に英語や北京語といった他の言語に対しても同様のことがいえるが、手話が第一言語ではない聴者の俳優を起用した点でこの問題は大きくなる。

■『LOVE LIFE』における「ろう者」は記号的か?

では、『LOVE LIFE』はろう者を記号的に使っていないのだろうか?

恐らく本作を観た人の中には、シンジの手話がギミックとして消費されているように感じる場面があるだろう。

1つ目は、役所にて妙子とシンジが手話で対話している様子を二郎が目の前で見つめる場面。妙子と二郎が言葉で対話しているにもかかわらず、ぎこちない様子が何度も描かれる。役所で二郎は、妻との対話が対話として成立していないことに気付かされる。このぎこちなさは『ドライブ・マイ・カー』における、言葉以外のチャンネルが生まれることを目的とした描写ではないのだろうか。

2つ目は終盤「弱い人だから助けないといけない」と妙子がシンジと共に韓国へ渡るも、彼から真実が語られ、息子が生存した可能性のためにシンジを助ける目的が瓦解する場面。確かに、聴者による一方的な憐れみの側面が露わになることで、ろう者であるシンジは「個」の存在として浮かび上がる。

しかしこの図式は映画の終盤まで、敬太に対する痛みを引き受けた存在であったシンジに対して、ろう者である意味を与えようと付け足しただけにならないだろうか。

正直、このような批判に対して映画は十分に答えているとはいえない。なぜならば、砂田アトムがろう者の役者であることを伏せた状態で鑑賞したのなら、上記の問題はよりハッキリと映るからだ。

またパンフレット記載の砂田アトムインタビュー記事を読むと、日本語手話が使われていないことを残念に感じていると語っている。もし、韓国人と日本人のハーフという設定を採用するならば、李良枝の小説「由熙(ゆひ)」のような日本人と韓国人のアイデンティティの狭間で引き裂かれる人物像を手話で描くべきだったのではないだろうか。

日本でも韓国でも対等な対話ができず孤独なシンジ。彼は手話を用いても日本手話と韓国手話の間で悩むこととなる。失った息子と夫との関係で孤独を募らせる妙子と彼とが、心を通わせる物語に持っていくことは可能だったようにみえる。

だが、注目すべきポイントがある。劇中の中で、パク・シンジに対して「ろう者」と言及する場面がない点である。役所で生活保護の申請をしにシンジが現れるも、対応できる職員がおらず、妙子のオフィスにヘルプ要請がなされる場面。ここでは「手話ができる人がいないか」と呼びかけられるに留まっている。妙子が二郎に対して、彼は「ろう者」だと語ることはなく、我々が外国人に対して自然と英語を使ってコミュニケーションを取る態度と同等のものとして描写される。

ろう者であることを語らないのは、「個」にフォーカスを当てるための演出と言える。もし「ろう者」と言及されたのであれば、「ろう者」というラベルによって彼は押し込められてしまうであろう。

「手話ができる人がいないか」と必要としているものに対して言及することで、パク・シンジ=ろう者という図式から解放でき、対等な「個」と「個」の物語へと繋げられるのである。一連の描写は、映画内の多様性を模索する深田晃司監督が、悩みながら出した演出として見る必要がある。

最後に

(C)2016映画「淵に立つ」製作委員会/COMME DES CINEMA

深田晃司監督は、招かれざる客の物語を通じた人間の裏表を描いて来た。流れ者が家に居座ったことで次第にコントロール不可能な状況へと陥っていく『歓待』、古舘寛治を侵入する側から侵入される側に置き換えた『淵に立つ』。どちらの映画も聖域である家が侵食される恐怖が描かれている。

後者に着目すると、侵入者である八坂草太郎(浅野忠信)が鈴岡一家と食事をする場面において、寒々しく食べる利雄と温もりある食卓空間を生み出そうとする八坂が同時に提示される。利雄はあるべき家族の姿を八坂を通して観る。そして、葛藤が暴力に変わる様を誘発する八坂を通して裏の顔が暴かれようとする。

視線が合うことは少なかった妙子と二郎。招かれざる客であるシンジや山崎との対話を通じて、再び目を合わせて人生を歩むこととなる。本作は中途半端になったオセロを妙子と二郎が引き継ぐ物語でもある。敬太の試合はそこにもないし、敬太と同じプレイは再現することもできない。しかし、試合を別の人と続けることはできるのだ。続けるためには2人が対面する必要がある。

『LOVE LIFE』では、このオセロを使ったメタファーが人間の裏表を象徴する役割を果たしていたのである。

今回、深田晃司監督はろう者の俳優と向き合い、映画業界の多様性のあり方を模索しながら喪失を抱えた人間が「過去」と折り合いをつけ前進する映画を作った。本作には課題もあるが、日本映画界が多様性を獲得する一歩へと繋がっていると言えよう。

【参考資料】

「ろう者役には、ろう者の俳優を」はなぜ日本で定着しないのか。『コーダ』が映画界に残した功績(ハフポスト、若田悠希、2022/3/26)

『LOVE LIFE』パンフレット

>>>【関連記事】<徹底解説>『ドライブ・マイ・カー』映画と原作の違いとは?

>>>【関連記事】第94回アカデミー賞、今後の映画の在り方を示すものに

>>>【関連記事】『ドライブ・マイ・カー』における車の重要性

(文:CHE BUNBUN)

–{『LOVE LIFE』作品情報}–

『LOVE LIFE』作品情報

ストーリー

集合住宅の中央にある広場が一望できる部屋に暮らす妙子(木村文乃)。向かいの棟には再婚した夫・二郎(永山絢斗)の両親、誠(田口トモロヲ)と明恵(神野三鈴)が住んでいる。小さな問題を抱えつつも、夫や息子・敬太(嶋田鉄太)と幸せな日々を過ごしていた。しかし、結婚して1年が経とうとするある日、悲しい出来事が起こる。妙子が悲しみに打ちひしがれていると、失踪した前の夫で敬太の父親でもあるパク(砂田アトム)が現れる。妙子は再会を機に、ろう者であるパクの身の周りの世話をするようになる。一方、二郎は以前付き合っていた山崎(山崎紘菜)と会っていた。果たして、妙子の選択は……?

予告編

基本情報

出演:木村文乃/永山絢斗/砂田アトム/山崎紘菜/神野三鈴/田口トモロヲ ほか

監督・脚本:田晃司

公開日:2022年9月9日(金)

製作国:日本