金曜の夜に欲しいのは、理屈より先に“血が騒ぐ”一本。

香港の雑踏で拳が鳴り、浅草の舞台で言葉が火花を散らす――松竹が70年代に放った二作には、ジャンルを越えて同じ匂いがある。

相棒と、見世物。

強敵を追いかける執念/相棒を手放さない意地。

今夜の気分を変えるなら、この公開年順でいこう。

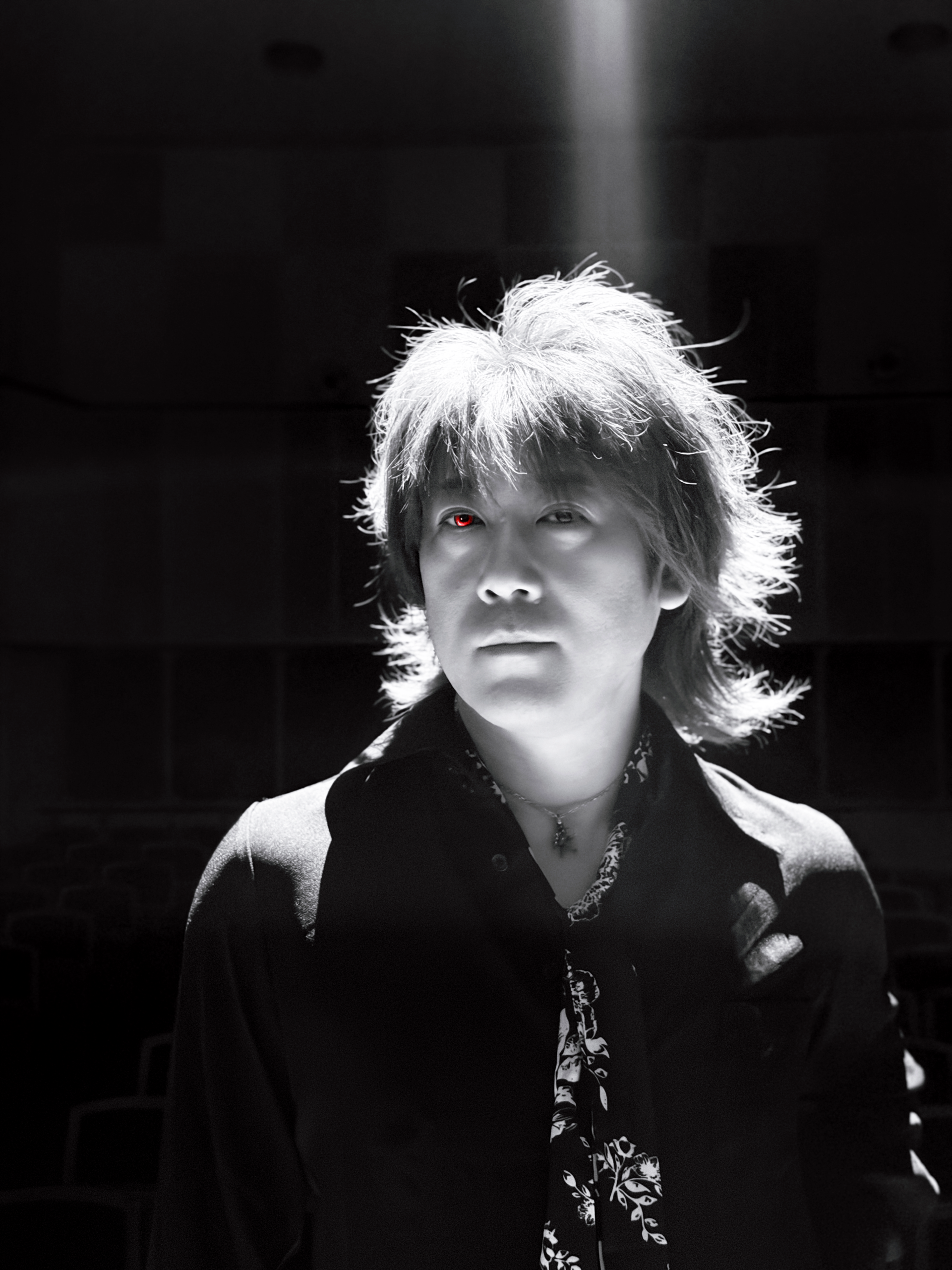

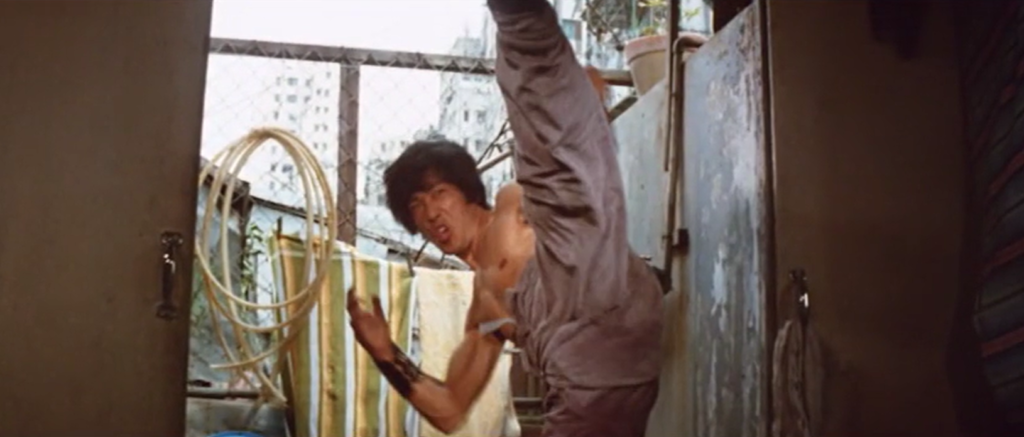

『少林寺拳法 ムサシ香港に現わる』(1976)――“強敵”に取り憑かれた男、香港へ

少林寺拳法の達人・山中ムサシ(風間健)は、より強い相手を求めて世界をさすらい、ついに拳法の本場・香港へ辿り着く。

ところが到着早々、九竜地区の裏通りで白人の大男に襲われ、反射的に“叩き殺して”しまう。

この噂は香港中に広がり、拳法に理解のある趙延年(馮毅)のもとへ招かれる。

その夜、趙の邸宅を訪ねたムサシは、襲来してきた一団の中に“超人のような動き”の男を目撃する。

名は呉宗憲。

趙の命を狙い、夜半に現れては襲うという。

ムサシの胸に、消えない火が灯る――呉と対決したい。

以降、物語はこの一点に、容赦なく吸い寄せられていく。

そこへ「日本から流れて来た」という柴田玲子が近づく。

綺麗な瞳に心が動き、マカオへデートに出かけるが、玲子はなぜか趙のことをしつこく尋ねる。

甘さと不穏が同居する気配が、ムサシの“真っ直ぐすぎる執念”をいっそう危うく照らす。

やがて趙の墓参りの日、呉の一味が襲来。ムサシはついに、呉との対決へ――。

見どころ

- 一直線の快感:「強い奴とやりたい」だけで進む男の物語。

だから拳の一撃が、余計に重い。 - “香港”の体温:修業譚というより、雑踏と路地の匂いごと飲み込む現場映画。

- 松竹らしさの意外性:喜劇のイメージに寄りかからず、空手アクションを真正面から撮りにいく潔さ。

作品データ

- 公開:1976年11月27日/上映時間:85分

- 監督:南部英夫/脚本:猪又憲吾・長尾啓司・南部英夫

- 原案:風間健・三村晴彦/撮影:竹村博/音楽:鏑木創

- 出演:風間健、干洋、五十嵐淳子、孟秋 ほか/配給:松竹/©1976松竹株式会社

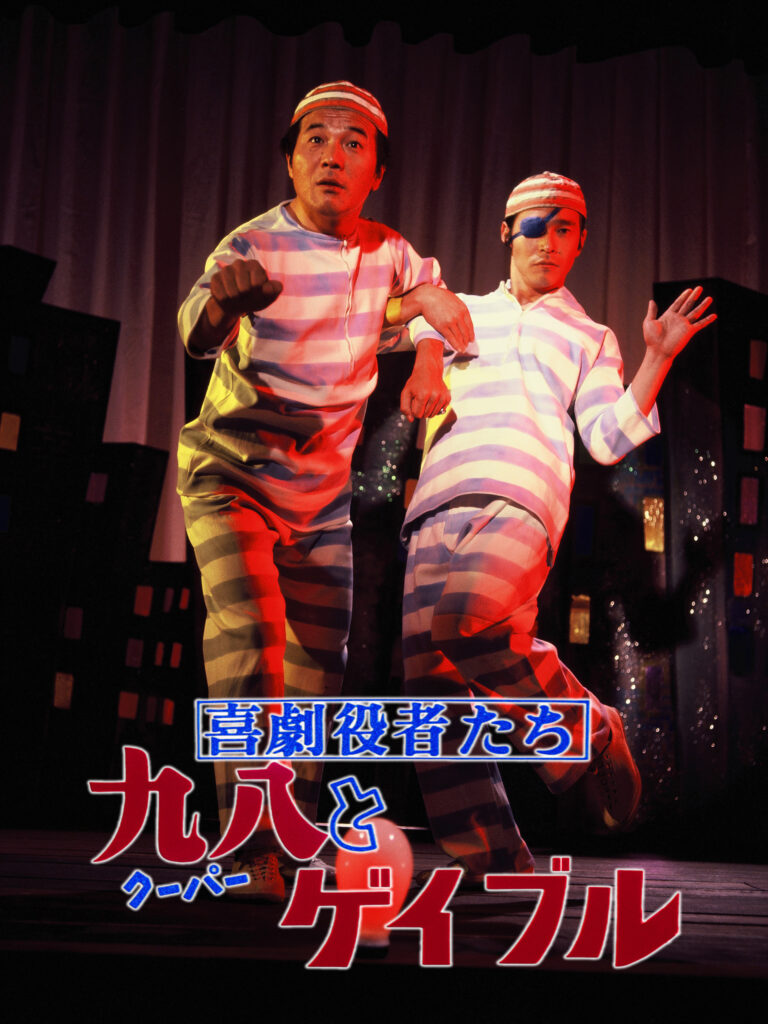

『喜劇役者たち・九八(クーパー)とゲイブル』(1978)――笑いが“芸”になり、やがて“祈り”になる

喜劇役者・港金一(通称:芸利九八=愛川欽也)は、一旗あげようと踊り子ラビアンローズ(園佳也子)についてドサ廻り。

ある晩、北京放送から英語放送、さらには花モゲラ語まで操る奇妙な男・苦楽芸振(タモリ)と出会う。

妙にウマが合った金一は、彼を相棒にして浅草へ連れ帰る。

ストリップ小屋の支配人・松井(笑福亭鶴光)の計らいで、ストリップの合間にコントをやることになった二人は、観客の人気を得る。

張込み中の刑事の前で、コントに見せかけて現場をかき回し、ストリッパーを救い出す場面など、“笑いの瞬発力”がそのままドラマを押し出す。

だが、この映画が忘れがたいのは、笑いが順調に勝ち続けないからだ。

舞台を観ていた村岡(三木のり平)から告げられるのは、芸振が道化症で病院に入院していた過去。

注目が集まり始めた頃、婦人議員団の視察の場で芸振は突如かみつき始め、病状の悪化が露わになる。

救急車が呼ばれるなか、金一は芸振を連れて逃げ出す。

「芸人なんて所詮、まともな人間なんかじゃない」――金一が自分に言い聞かせるように吐き出す言葉が、胸の奥に刺さる。

病か、芸か。才能か、呪いか。

相棒を“分身”として抱え込むラストは、成功譚よりずっと切実で、ずっと人間臭い。

見どころ

- 原作・井上ひさしの“喜劇の刃”:成り上がりの軽さの裏で、社会の顔色がじわじわ変わっていく。

- 愛川欽也×タモリの相棒熱:芸で生きる者同士の、寄り添いと依存が同時に走る。

- 浅草という舞台:喝采も転落も、同じ距離で見える場所。

見世物の最前線で“芸”は鍛えられ、削られる。

作品データ

- 公開:1978年3月21日/上映時間:93分

- 監督:瀬川昌治/原作:井上ひさし/脚本:田坂啓

- 撮影:丸山恵司/音楽:いずみたく

- 出演:愛川欽也、タモリ、秋野太作、佐藤オリエ ほか/配給:松竹/©1978松竹株式会社

まとめ――拳か、言葉か。どちらも“相棒”が人生を決める

『ムサシ香港』は、強敵への執念が男を前へ前へ押し出す映画だ。

迷いを削ぎ落とし、最後に残るのは“闘う理由”そのもの。

『九八とゲイブル』は、笑いの眩しさの裏で、相棒を抱え込む切実さが沁みてくる映画だ。

拍手が止まっても、舞台裏で人生は続いていく。

金曜の夜にこの二本を並べる意味は、はっきりしている。

拳でしか証明できないものと、言葉でしか救えないもの――その両方を、たった数時間で往復できるからだ。

まずは香港へ。次に浅草へ。

観終わった頃には、週末の体温が一段上がっている。

配信サービス一覧

『少林寺拳法 ムサシ香港に現わる』(1976)

・U-NEXT

・Hulu

・Amazon Prime Video

・YouTube

・Lemino

・FOD

・ひかりTV

・J:COM

・TELASA

・AppleTV

『喜劇役者たち・九八(クーパー)とゲイブル』(1978)

・U-NEXT

・Hulu

・Amazon Prime Video

・YouTube

・Lemino

・J:COM

・ひかりTV

・TELASA

・AppleTV