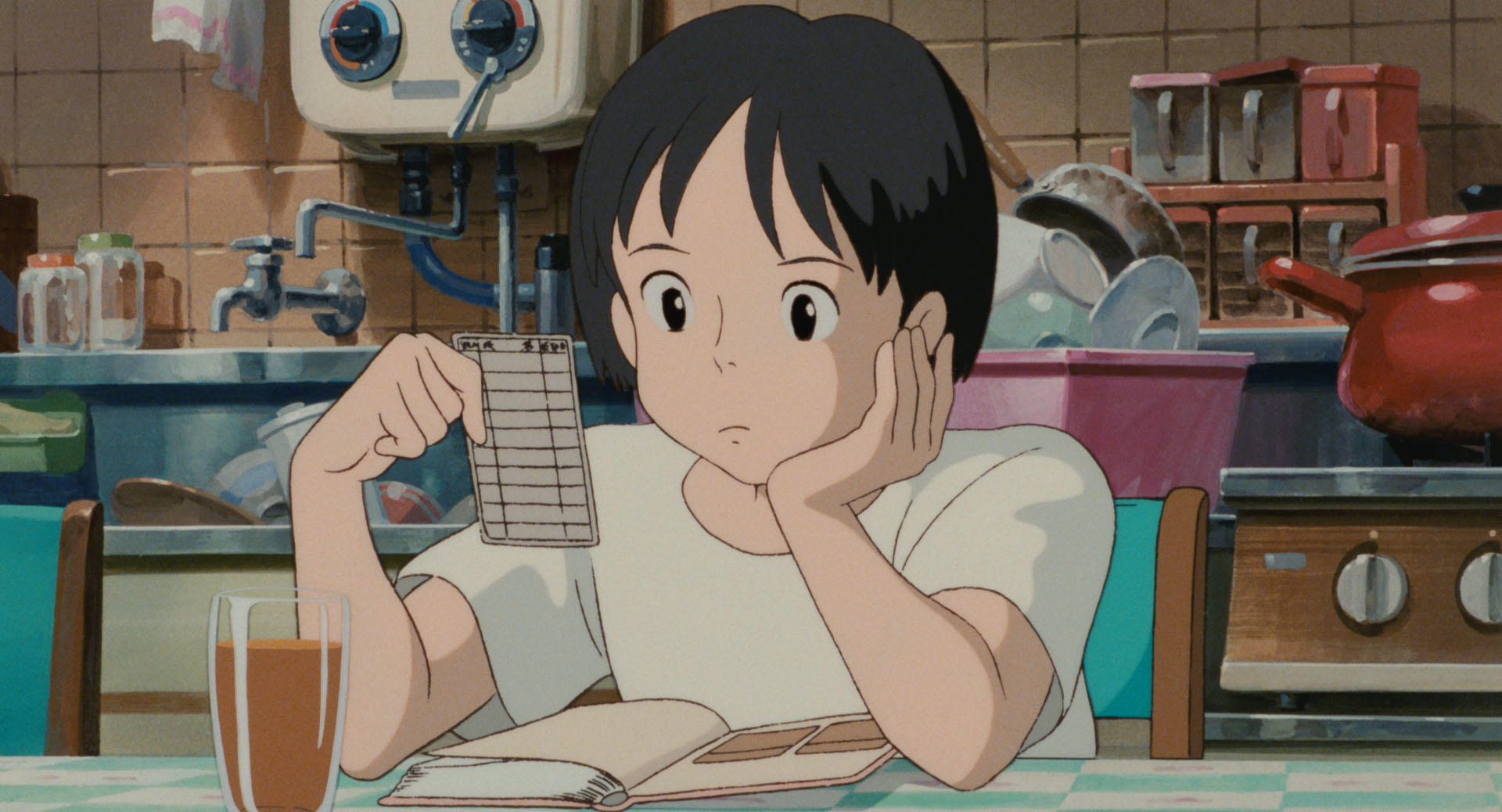

思春期の少年少女が恋や進路に悩み、繊細な心の変化を描いた『耳をすませば』に魅了された方は多いでしょう。

ここでは、そんな本作が目指した作品のテーマや、これから大人になる若者に向けてどのようなメッセージが込められているかを、書き出してみます。

[※本記事は広告リンクを含みます。]

※なお、以下からは本編のネタバレが多分に含まれているため、未鑑賞の方はご注意ください

1:宮﨑駿から若い人への“挑発”があった!

本作は、あまりのも甘酸っぱさから「中二病っぽくて恥ずかしい!」「こんなリア充な青春を送ってこなかったから鬱になる!」という良い意味で後ろ向きな感想もよく耳にします。

それもそのはず、本作のプロデューサー・脚本・絵コンテを務めた宮﨑駿は、本作についてこう語っているのですから。

「この作品は、自分の青春に痛恨の悔いを残すおじさん達の、若い人々への一種の挑発である」

「この作品は、ひとつの理想化した出会いに、ありったけのリアリティーを与えながら、生きることの素晴らしさを、ぬけぬけと唄いあげようという挑戦である」

つまり宮﨑駿は、自身の青春時代の遺恨を作品に反映して、臆面もなく理想化された若い男女の出会いを描いて、若い人たちを「君たちもこんなふうにがんばってみようよ」と煽っているんですね(笑)。それはもう、居心地の悪くなる人がいるのも当然です。

しかし、本作がご都合主義的な“理想化されたファンタジー”で終わらず、宮﨑駿が語っている通り“ありったけのリアリティー”が与えられていることこそが、本作の何よりの魅力なのではないでしょうか。

そのことは、原作漫画と比較をしてみると、はっきりと見えてきます。

2:宮﨑駿が目指したのは、“あこがれのラブストーリー”でなく“タイムリミットのある現実の青春”だった!

本作の原作は「りぼん」に掲載された少女漫画です。宮﨑駿が山小屋でたまたま連載の第2回目を読み、鈴木敏夫プロデューサーと「この物語の最後はどうなるか」「バランスの良い作品だな」などと話しあったことが、映画化のきっかけになったそうです。

ところが、宮﨑駿は企画を立ちあげるとき、完結した原作に「ごくありふれた少女漫画のラブストーリーでしかない」という印象を持ったそうです。というのも、原作では2人の主人公の恋が主体であり、物語として双方の気持ちだけが大切にされている、そこには不理解な大人などの“邪魔をする要素”もない、と考えたのだとか。

その結果として映画には、以下のような原作漫画からの変更点が加えられることになりました。

- (1)主人公たちが中学1年生から3年生になった

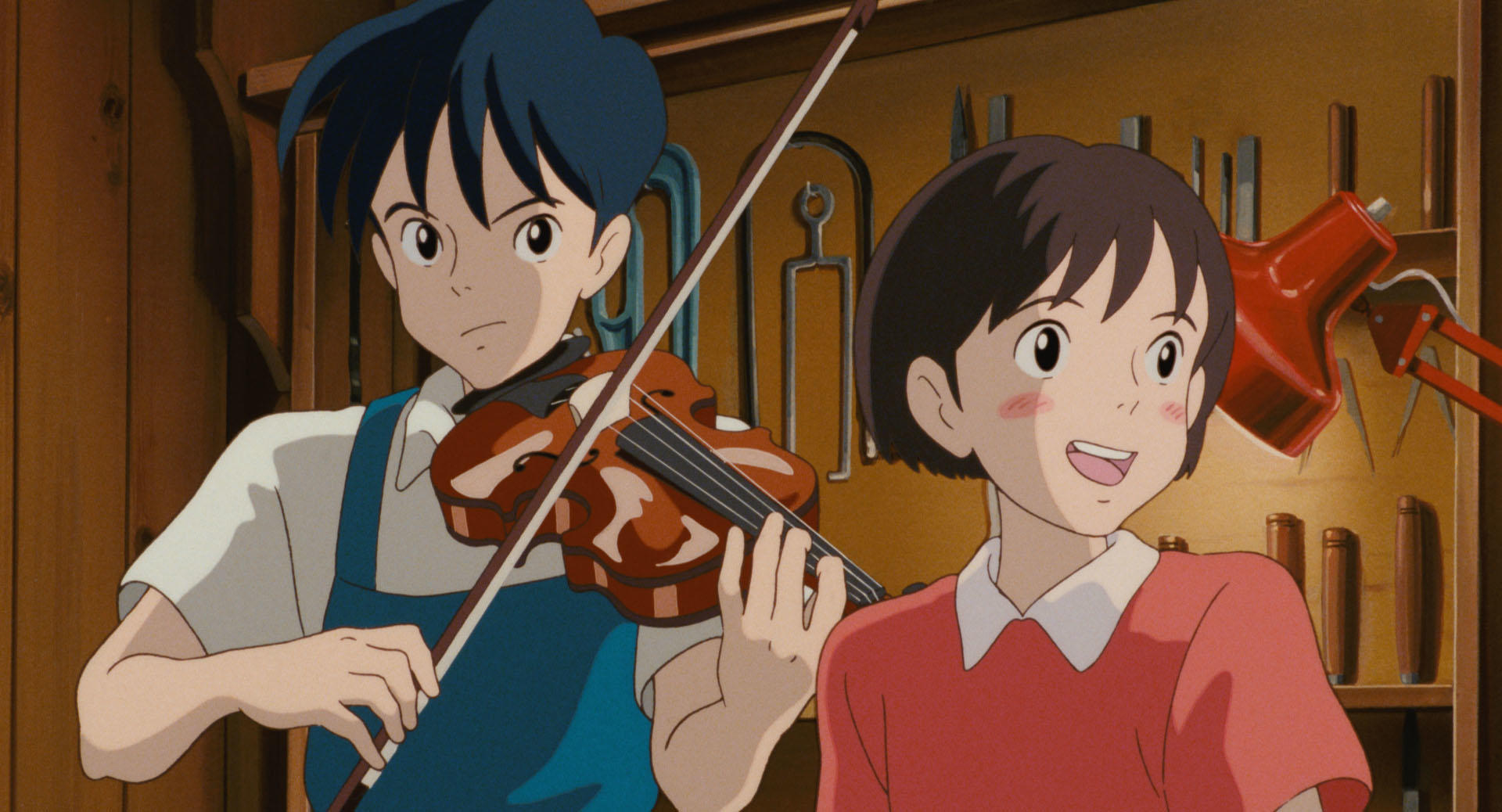

- (2)主人公・雫が恋する少年・聖司は、原作では絵描きを夢見ていたが、映画ではバイオリン作りをするために留学するという明確な目標を決めている。

- (3)雫の姉・汐は原作ではほんわかした雰囲気の恋する女子高生だったが、映画では気の強い大学生になり、映画後半では家を出ていくとも言っている。

こうした変更点から、受験や進路といった誰もが通るであろう“これからの現実”が、原作よりもさらにはっきりと見えてきます。雫は夢がちな少女だけど、時間はその夢を夢のままにさせてはくれない、「決めなければいけないという焦り」が作品の中に表れているのです。

そして、雫は自分自身で小説を書き上げる期間を決めて、聖司のおじいさんに読ませようとしています(この描写も原作にはありません)。本作が青春物語として魅力的なのは、原作にあった恋愛要素だけにとどまらず、こうした“タイムリミット”があり、“今しかない時間”を切り取ったおかげでもあるのでしょう。

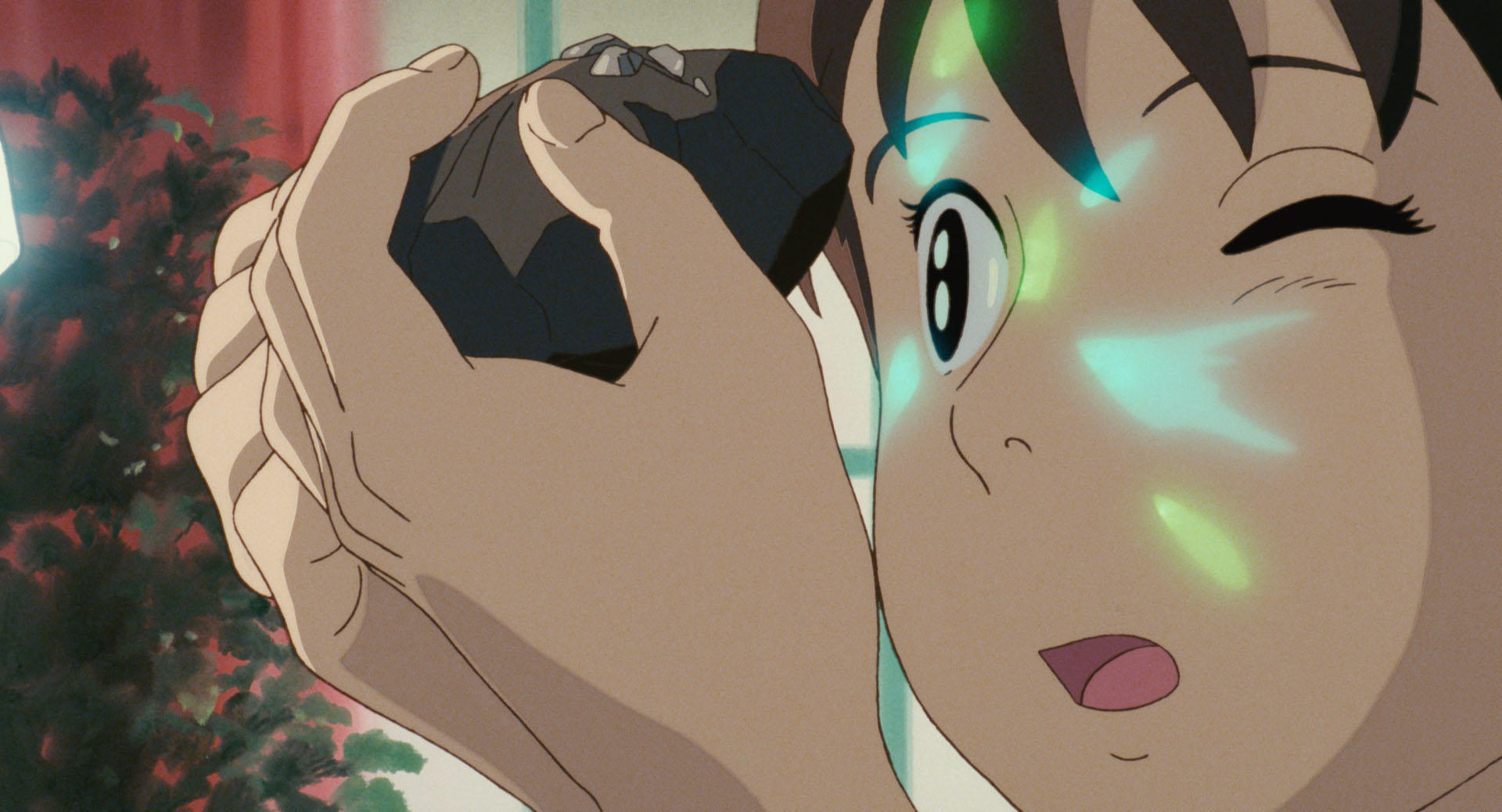

そして、生き急ぐように小説を書き上げた雫に、おじいさんは「雫さんの切り出したばかりの原石を、しっかり見せてもらいました。よくがんばりましたね。あなたはステキです。慌てることはない。時間をかけてしっかり磨いて下さい。」と言ってくれるのです。

時間は確かに有限だけど、君たちはまだ若い、勉強する時間くらいならたっぷりある。だから、これから自分の魅力をしっかり磨き上げてください……。決して押し付けがましくない、この若者に向けたメッセージの、なんと尊いことでしょうか(これも、年を取ってしまうとむずがゆく感じてしまうのですけどね)。

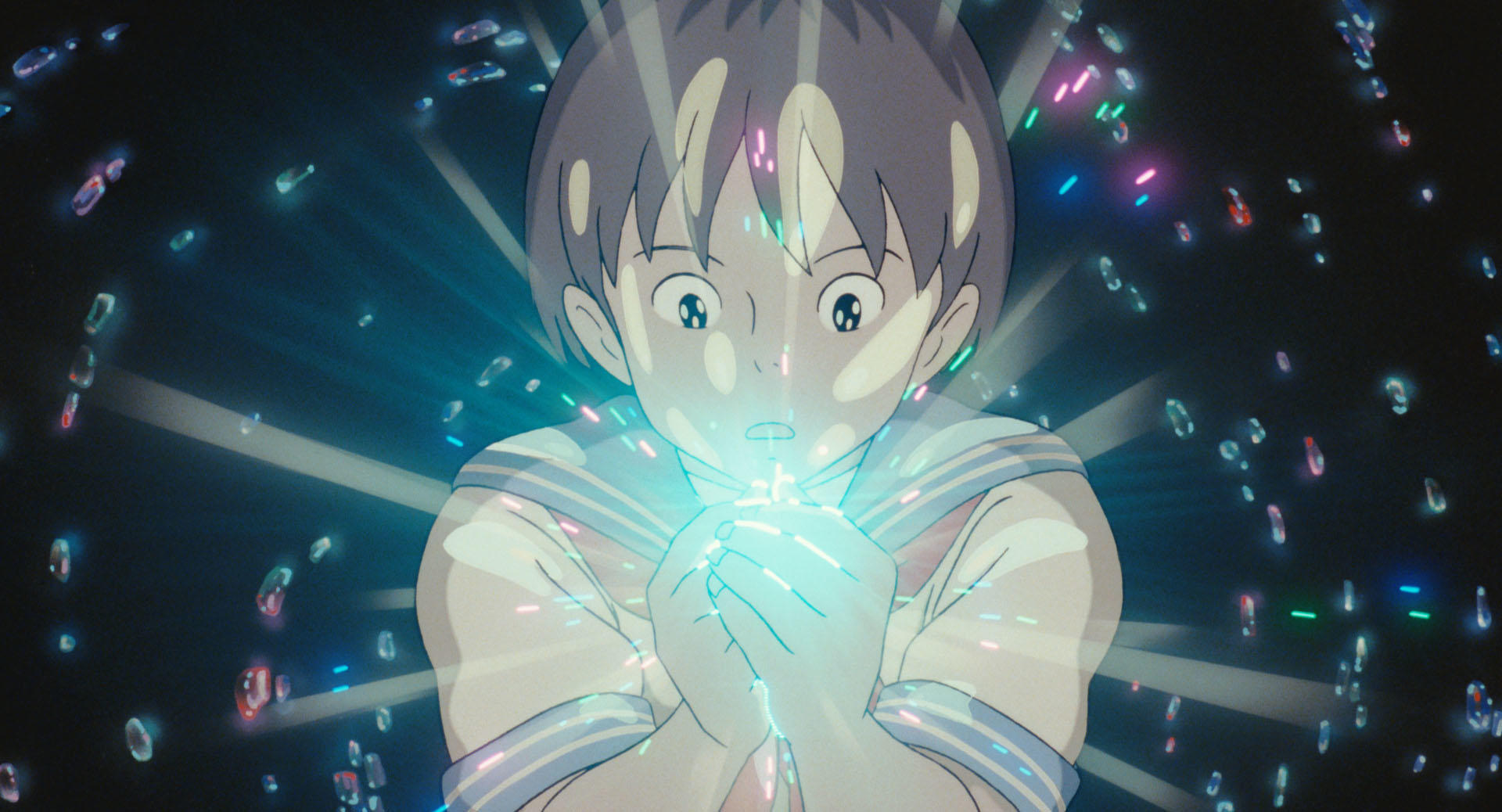

個人的に痛烈な印象を残したのは、雫が夢で見た物語において、「早く!」と急かされる中で“本物の鉱物”を探そうとするも、いざそれを手に取ると“ヒナの死骸”になってしまうというシーンでした。これは雫が早く小説を書き上げることに執心するあまり、勉強をおろそかにして、家族に心配をさせてしまう現実ともシンクロしています。生き急ぐあまり、“自分を殺す”ようなことをしても、何にもならないですからね。

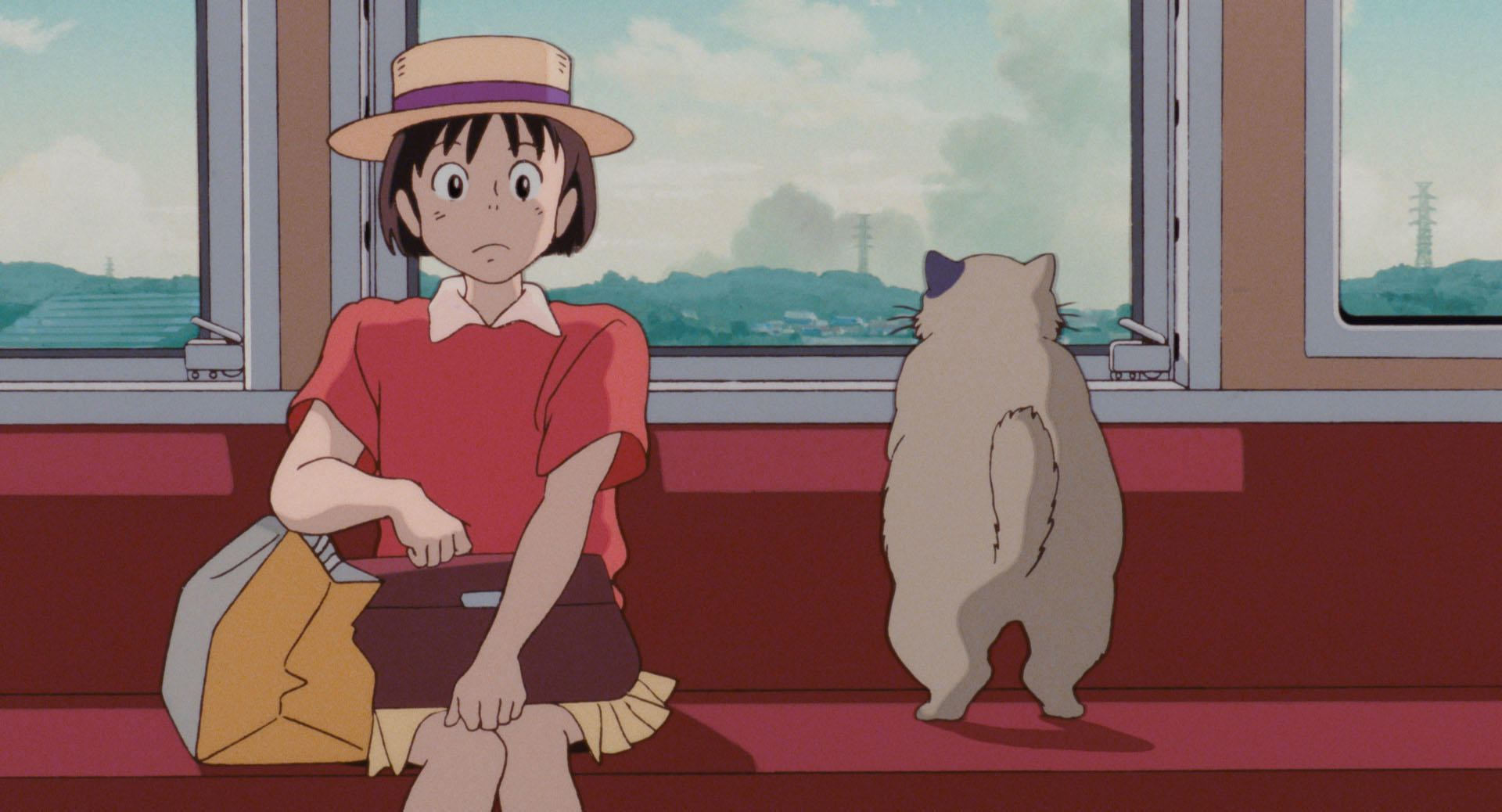

また、時折登場するでぶ猫のムーンは、この雫の“焦り”と対になった存在です。ムーンはいろいろな家を渡り歩いて、それぞれで名前をもらって、気ままに楽しく生きているのですから。決まりきった努力や精神論だけでなく、「こういう生き方もあるかもよ」と提示してくれる本作が、より好きになれました。

3:原作漫画は“磨かれる前の原石”だった

そのように映画で“現実”がクローズアップされたからといって、宮﨑駿は原作で素直に描かれた出会いへの憧れや、純粋な恋の気持ちをないがしろにしているわけではありません。この映画が原作に対してどういうスタンスであるかは、終盤のおじいさんのセリフにも表れています。

「その石の大きな原石があるでしょう。実はそれは磨くと、かえって、つまらないものになってしまう石なんだ。もっと奥の小さいものの方が純度が高い。いや、外から見えない所に、もっと良い原石があるかもしれないんだ」

もちろん、これは物語上では雫の作品作りの姿勢についての言葉なのですが、「磨くとかえってつまらないものになってしまう部分もある」「すぐに見えないところにも良いところがある」というのは、そのまま宮﨑駿が抱いている原作への気持ちそのものにも思えてくるのです。

おそらく、聖司が言っていた「バイオリンは300年前に形が完成しているんだ。あとは職人の腕で音の良し悪しが決まるんだよ」というセリフも、「完成している作品を、職人の腕でどう魅せることができることができるか」という、宮﨑駿自身が課した課題でもあったのでしょう。

ぜひ、映画『耳をすませば』が気に入った方は、原作漫画も読んでみてほしいです。この言葉に表れているとおり、映画が磨かれた宝石とするならば、原作は原石なのですから。そこには、映画では見えなかった“見えにくいけど、もっと良い原石”も見つかるかもしれませんよ。

余談ですが、ちょっとカワイイと思ったのが、おじいさんがこの後に「いやあ、いかん、いかん、年をとると説教くさくていかんな」と言っていること。

これはおそらく、作品に明確な問題意識を持たせない、観客それぞれが主体的に何かを得られるようにしなければいけない、という宮﨑駿の自戒の念が表れた言葉なのでしょう。説教くさくなってしまった映画なんて、面白くないですからね。

4:開発の進んだ都市が舞台だからこそ……

宮﨑駿と故・近藤喜文監督が掲げた本作の目的の1つには、「都会生まれの人間にとっての“ふるさと”を描く」ということがあったそうです。

原作漫画の舞台は詳細には描かれてはいなかったのですが、映画では京王線の聖蹟桜ヶ丘周辺をモデルとした、写実的な風景が描かれることになりました。

雫が「カントリーロード」の替え歌である「コンクリーロード」を歌うシーンも重要になってきます。

「コンクリートロード、どこまでも、森を切り、谷を埋め、ウェスト東京、マウント多摩、わが街は、コンクリートロード」

“自虐的”とも取れる歌詞ですが、ともかく雫が住んでいる場所は、そんなふうに自然を破壊してできた街なのです(雫が答案用紙に「開発」と書くシーンもあったりします)。

しかし、この映画では環境破壊を批判したりはしていません。この「コンクリートロード」が示しているのは「住んでいる場所がそういうところだ」ということ、そこが雫にとってのふるさとである、という事実だけなのですから。

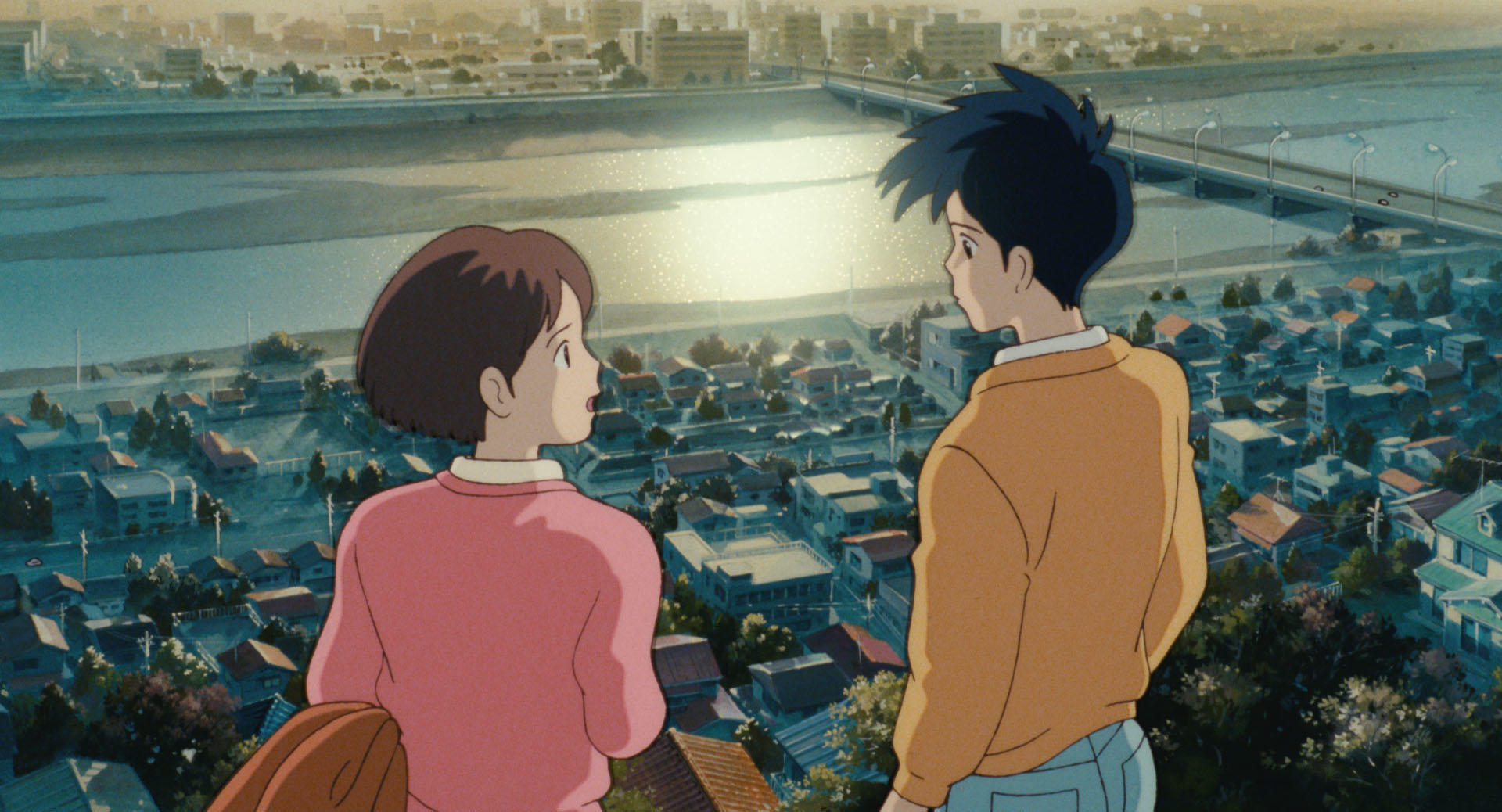

そして、映画では雫が歩いていく場所の風景を、とても繊細に描いています。コンビニ(ファミリーマート)の光は煌々としていて、裏道を通ったときには湿った空気も感じられ、下界を見下ろすとたくさんの家や町並みがある……そして丘の上には雫も知らなかったお店があり、そこでは「空に浮いているみたい」な光景もあるのです。

こうした背景の描写からわかるのは、「今いる場所=開発でできたコンクリートロード=ふるさと」が、とても魅力的で、まだまだ知らない素敵な場所もすぐ側にある、ということです(ごちゃごちゃしている家の中でさえも)。

『君の名は。』もそうですが、こうして現実にある風景をあえてアニメで描くことで、そのような「美しい風景」を「現実でも探してみたい」という気持ちが生まれるのです。

自然を切り崩して作られたような都会であっても、日常生活の何気ないところにたくさんの気づきがあり、ちょっと散歩にも出かけたくなる……そんなところも、映画『耳をすませば』の大きな魅力なのです。

5:ラストの「結婚してくれないか!」のセリフの意図とは?

そんな風に作品の精神性が素晴らしいと感じる一方で、やはり「今観ても正直恥ずかしい!」というシーンは多々あります。雫が男友達の杉村からの予期しない告白を受けたり、雫が「カントリーロード」を歌っているとおじいさんたちが集まって演奏をしてくれたりするあたりでは、良い意味で「やめてくれ!」と言いたくなりました。

その恥ずかしさが極に達するのは、言うまでもなくラストシーン。まだ中学3年生の聖司が言った「今すぐってわけにはいかないけど、結婚してくれないか!」というセリフに「早すぎるだろ!」とツッコんだ人はどれだけいるでしょうか。このセリフも、宮﨑駿が「ただ『好きだ』というだけじゃ弱い」という理由から付け加えたものだったそうです。

ただ、近藤喜文監督はこの「結婚してくれないか」は「あの白いモヤの向こうを見据えて、2人で歩き出そうとする決意」であり、(宮﨑駿と同様に)「青春時代に悔いを残した自分の『こうありたかった』の表現」と、はたまた「最近の若い人の付き合いが浅薄な印象を受けるので、もっと自分の気持ちを素直に言葉に出したらいいのにという想いから生まれた言葉である」とも語っていました。

この若者へのエールもまた尊いのですが……やっぱり「素直に言葉にする」っていうのは恥ずかしいものですよね。でも、そうした恥ずかしさを乗り越えてこそ、より良い現実が見える、ということも確かにあるのかもしれません。

そういえば、雫は中盤に「私だって前はずーっと素直で、優しい子だったのに」と悩んでいたのですが、そのすぐ後に聖司の作ったバイオリンを見て「すごいなあ、よくこんなの作れるね。まるで魔法みたい」と言ったため、聖司に「お前よくそういう恥ずかしいこと平気で言えるよな」とツッコまれています。

思い悩むばかりよりも、恥ずかしがらずに素直に口に出してしまえばいい。若い頃は、そのくらいでもいいのかもしれませんね。

余談ですが、宮﨑駿は職場の若い女性をはじめとしたたくさんの人にこの「結婚してくれないか」のシーンを見せて、「こう言われたら、ウンと言うかな?」と聞いていたのだとか。

その中で「もう10回くらいデートしないとウンと言わないでしょう」と返されたこともあるようです(笑)。やはり、「こんなこと言わないかなあ……」と宮﨑駿も不安に思っていたんですね。

おまけ:タイトルの意味って?エンドロールにはあの2人も?

映画を観てみて『耳をすませば』のタイトルにピンとこなかった方も多いのではないでしょうか。

実は、原作者の柊あおいさんは、日常から使っていたその「耳をすませば」の言葉の広がりに気づき、物語に先んじて“タイトルありき”での作品作りをしていたそうです。そのためか、原作漫画ではしっかり言葉として「耳をすませば」というフレーズが出てくるのです。

映画ではこのタイトルは明確には回収されませんが、「雫が聖司の心の声を聞こうとした」「聖司のバイオリンの音色の良さに気づいた」というふうに、いくつもの意味の広がりを考えることもできます。ぜひ、観た人それぞれの「耳をすませば」を発見してみてほしいです。

また、告白を巡ってギクシャクしてしまった杉村と夕子は、エンドロールで行き交う人々の中で“待ち合わせ”をする姿を見ることができます。

これは近藤喜文監督の「絵コンテにどうしても入らなかったけど、どうしてもあの2人を救済したかった」という想いから生まれたのだとか。雫と聖司はもちろん、彼らの“今後”に想像が膨らむことも、また素敵です。

(文:ヒナタカ)

参考文献

- ジブリの教科書9 耳をすませば(文春ジブリ文庫)

- 耳をすませば(集英社文庫—コミック版)

- 『月刊アニメージュ』の特集記事で見るスタジオジブリの軌跡—1984-2011(ロマンアルバム)