現在、Disney+ (ディズニープラス)にて映画『ソウルフル・ワールド』が独占配信されています。結論から申し上げれば、本作はこれまで作品ごとに自己研鑽を、たゆまぬブラッシュアップを続けてきたピクサーの1つの到達点と言える、とんでもない傑作でした。

そして、ピクサーのこれまでの作品でもっとも「大人向け」の作品とも言えるでしょう。子どもも楽しめるギャグを備えつつもメッセージを大人に全力投球している様は『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲』も思い出させ、床屋(理髪店)での会話が重要となっていく様はまるで『グラン・トリノ』のようでもあったのですから。

これから本作を鑑賞する方は、スマホやタブレットではなく、できる限りの大きいモニターや良いスピーカー(ヘッドホン)で、他の邪魔が入らない環境で観ることをおすすめします。それほどまでに音響や音楽が優れた、「作品内世界への没入感」が大切な作品だったのです。新型コロナウイルスの影響で映画館で観られなかったことを改めて残念に思ってしまいますが、配信でもそれに近い環境で観ることで、きっと感動が増すはずです。

ここからは、本作の何が具体的にすごいのか。核心的なネタバレのない範囲で、「5つ」の項目に分けて解説します。ただし、一部の展開やメッセージの方向性については触れているので、予備知識なく観たいという方は、ぜひ先に本編をご覧になってください。

1:圧倒的なクオリティで「現実の世界」と「ソウルの世界」を描いた意味

ピクサーは「3DCGアニメだからこそできること」に挑戦し続けているスタジオです。例えば、初めての長編映画作品である『トイ・ストーリー』から平面ではない3DCGだからこその、「普段から身の回りにあるおもちゃの立体感」が重要な内容でしたし、その後の作品それぞれに実写ではできない表現があり、3DCGアニメならではの舞台やキャラクターを生かした物語が紡がれていました。

その「3DCGアニメだからこそできること」でにおいて、今回で重要になるのは、「現実の世界」と「ソウルの世界」が圧倒的なクオリティで、対比的に描かれていることでしょう。

現実の世界は、人間やネコが多少デフォルメされたデザインがされていたとしても、極めてリアルに見えるようになっています。なぜなら、コンクリートでできた建物、湿り気のある地面などの舞台が細部にわたって作り込まれ、暖かみのある太陽光もしっかり再現され、特に「木漏れ日」は心から美しいと思えるようになっているのですから。途中で食べることになるピザに至っては、もはや匂いまで伝わってきそうなくらいに美味しそうな質感になっていました。

さらに、現実の世界での「道を歩いている人」にも注目してほしいです。3DCGアニメでその1人を描くだけでも大変なのはずなのに、何気ないシーンでも何人のも人が道を足早に往来しているのですから。それでいて、病院から外に出た瞬間の「都会の喧騒」や「工事の土埃」や「消防車のサイレン」といった、どちらかと言えば「鬱陶しい」「煩わしい」と思いがちな、はっきりとネガティブな表現までもがされています。

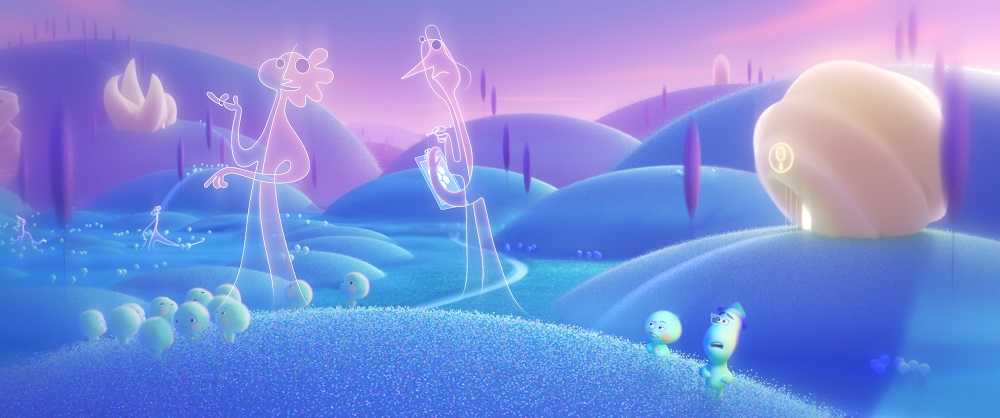

対して、ソウルの世界は淡い色調ながらカラフルで、うるさいものや汚いものが一切ない、それこそ天国のような場所にも見えます。その反面、そこは触覚や味覚や嗅覚などが存在しておらず、過剰なまでに管理された世界であるということも次第にわかってくるため、その「純度」が高いからこその不気味さも少しだけ見えるようになっています。

この2つの世界のギャップは、天国または理想郷のようにさえ見えるソウルの世界に迷い込んだ主人公が、けたたましくて不潔にさえ思える現実の世界のほうに戻りたいと願うという(それほどまでに自分の夢を大切にしている)とことの皮肉とも言えますし、本作の後述する夢へのメッセージにも深く関わるようになります。

現実の世界のあまりのリアリズムに、「ここは、もう実写でやればいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、筆者はそうは思えません。現実そのままの世界をアニメーションで作り上げ、その中でアニメらしくデフォルメされたキャラクターが「生きている」ように見えるという……まさにアニメーションという表現の根源に立ち返ったかのような、世界最高峰のアニメ製作スタジオのピクサーが「ここまでやった」からこその、感動がそこにはあったのですから。

2:ピクサーが描いてきた「夢への向き合い方」

ピクサー作品では、往々にして登場人物たちの「夢への向き合い方」を描くことが多く、さらに「結局は夢が叶わないことがはっきりしてしまう」という、絶望的ですらある壁にぶつかってしまうことが往々にあります。

※ピクサー作品の「夢への向き合い方」について、詳しくは以下の『モンスターズ・ユニバーシティ』の解説記事でも記しています。

『モンスターズ・ユニバーシティ』注目してほしいのは“光と影”!もっと面白くなる3つのポイントを本気で語る!

もちろん、「夢が叶わない」ままで物語が終わるわけではありません。「目指していた夢とは別の道を見つけた」「目指していた夢よりも大切なことを見つけた」などといった、現実を生きている私たちが希望を得られる大切なメッセージも、同時にしっかりと提示されているのです。

本作『ソウルフル・ワールド』における主人公の中学校の音楽教師であるジョーは、非常勤講師から常勤へ格上げという「お金が良いし安定している」道を提示されたりもしますが、そっちには興味がなく、その後に有名なミュージシャンと一緒に演奏できるチャンスを手にして舞い上がります……が、すぐにマンホールに落ちて、ソウルの世界に迷い込んでしまいます。

そんなジョーが果たして現実の世界に戻れるのか?ということもシンプルな冒険物語として楽しめるのですが、その「過程」がさらに重要であったりします。夢を追うこと、チャンスを掴んで邁進することはもちろん素晴らしいのですが、彼は夢に向かうことばかりを考すぎていて、それ以外には文字通りに“盲目的”であった(だから周りが見えていなくてマンホールに落ちた)とも言えるのですから。

そして、ジョーがたどり着いた結論、そのメッセージは、「これまで夢の向き合い方を描いてきたピクサーが、ついにここにたどり着いたのか」と、作り手の想いにも感動ができるものでした。彼の最後の一言を聞いて、「自分もこうして生きていきたい」と思う方は、きっと多いのではないでしょうか。

実際に、ピート・ドクター監督は本作について「夢を叶えた人や叶えられなかった人、関係なく、自身の人生に誇りを持ってほしい」と語っています。

夢というテーマはあまりにも「強い」ものであり、個々人で価値観が大きく異なるものでもあります。ともすれば、創作物でそれを提示すると押し付けがましくなったり、説教くさくなってしまうこともありうるのですが、本作ではそうはなっていません。全ての人が自分の人生に思いを馳せ、心からの「自己肯定感」を得られるようになっているのです。これは、もう絶賛するしかありません。

ちなみに、本作はもともとは劇場で『夢追いウサギ』という短編との同時上映がされる予定でした。こちらは3DCGではない、手書きタッチの2Dアニメであり、やはりピクサーらしい「夢への向き合い方」を、ストレートに打ち出した内容となっていました。こちらもDisney+で配信中ですので、『ソウルフル・ワールド』の本編と合わせて、ぜひご覧になってほしいです。

3:もう1人の主人公の名前が「22」である意味

本作には音楽教師のジョーの他に、もう1人の主人公がいます。彼女(実際には性別は不明)の名前は「22(番)」で、生まれる前のソウルの世界でやりたいことや好きなことを見つけられず、地上に行くことを嫌がっています。ジョーは地上へと戻る方法を、22は自分の人生の意義とも言える“きらめき(Spark)”を探すため、共に冒険へと旅立つことになります。

なぜ彼女の名前が「22」なのか。それには複数の理由があります。まず、ソウルの世界で優等生的にもてはやされているのが「1082億1012万1415番」であり、そこまでの途方もない数のソウルが生まれるまでの間も、22は自分の“きらめき”を見つけられず、地上へは行けなかったという、残酷とも言える事実を示しています。

また、「キャッチ=22」という1961年の小説を元にした、「矛盾したルールまたは制限のために個人が逃げることができない逆説的な状況」を指す言葉もこの22という数字の元ネタのようです。22とは凝り固まったルールに囚われ、柔軟な発想ができていないソウルの世界の過剰な管理を、揶揄している数字でもあるのでしょう。

さらに重要なのは、これまでのピクサーの長編映画作品の数が、まさに「22」作あるということ。そして、当の22がマザーテレサやモハメド・アリなどの偉人の言葉に対しても斜に構えたままで、地上のあらゆる“きらめき”が揃っているはずの「万物の殿堂」で何をしても、感動できなかったということです。

ともすれば、ソウルの世界で何にも感動ができない22は、「これまでの22のピクサーの長編映画作品に感動できなかった人(子ども)」のメタファーとも言えるのではないでしょうか。

ピクサー作品はもちろん、全ての創作物には一定のメッセージがあり、それに心から感動できる人もいれば、「自分には合わない」「この価値観は嫌い」「not for me」になってしまうことだって、当然あり得ます。だからこそ、ピクサーは「これまで22の作品に感動できなかった子どもはおそらくはいるんだ」というある種の自己批評性があってこそ、何にも感動できないでいた、22というキャラクターを作り上げたのではないでしょうか。

そんな22が、地上でどんなことに感動し、どんな“きらめき”を見つけるのか、という過程にも大きな感動があり、それは最後に提示される「ピクサーの夢への向き合い方」にも密接に絡んでいました。これまで作品ごとに自己研鑽を、たゆまぬブラッシュアップを続けてきたピクサーが、「自分たちの作品に感動できなかったかつての子どもたち」のために、この『ソウルフル・ワールド』を送り届けたようにも思えるということ……その作り手の矜恃もまた、褒め称えるしかありません。

余談ですが、ピート・ドクター監督によると、自身の息子が23歳であり、「人間の個性は育っていくなかでできるものだと思っていたが、23年前の赤ちゃんだった頃の息子にはすでに生まれた時からしっかりと個性があった。それなら、個性というものはどこでどう作られるのか?」と考え始めたことが、今回の映画を作るきっかけになっていたのだそうです。本作がピクサーの23作目であることと、息子の年齢が23歳であったことは完全に偶然だったのだとか。

さらに余談ですが、ピート・ドクター監督は、劇中の22を「世の中のことをすべて知っているような気持ちになっていることが多いティーンエイジャーのようなキャラクター。いろんなことを頭ではわかっているけど、実際に経験して知識を身に着けたわけではないところが、いかにもティーンエイジャーっぽいよね」などとも語っています。この記事の冒頭にピクサー史上もっとも大人向けとは書きましたが、ちゃんと少年少女らしい22というキャラクターが中心にいるため、若い人もきっと楽しめるでしょうし、大人はかつての自分の姿を思い出せるのかもしれませんね。

4:大人がしてしまいがちな「押しつけ」の気づき

前述したティーンエイジャーらしさを想定した22以外にも、子どもの気持ちに寄り添ったキャラクターが登場しています。それは、初めのシーンから登場している12歳のコニーという少女です。ジャズ教室にいる他の子どもたちが、床に落ちたお菓子を吸って遊んでいたり、スマホをいじりながらやる気なさそうにしているという最中でも、コニーは立ち上がってソロで見事な演奏します。しかし、周りからはそのことを笑われてしまうのです。

その後にコニーは、先生であるジョーのところにやってきて、「楽団は時間のムダ」などと言ってきますが、その後にあるやりとりをすることで、結局はジャズをやめないという決断をしました。なぜそう思ったのかと言えば、「演奏が好きだから」ということが理由だったのです。その時にコニーは、「これ(楽器)返さなきゃ、学校のだから」とも言っており、社会のルールに則ろうとしていて、実は良い子でもあることもわかるようになっています。

このコニーの存在は、重要なことを投げかけています。一般論としても、音楽のプロになれる人は非常に稀であるため、音楽を学んでいる子どもが「なんのために続けるのか」という疑問を持つことは当然とも言えますし、教室で一生懸命な様を周りに笑われてしまっては、やめたくなってしまうのも当然です。しかし、ただ「好きだから」だからという、根源的かつシンプルな理由は、それだけで何かを続ける大きな理由になるし、それは大きな夢よりも大切なことかもしれないのです。

その演奏という好きなことがあったコニーに対して、22はソウルの世界で通り一辺倒の価値観を教えられても、「何が好きかもわからない」「何をやりたいかもわからない」と自分の“枠”すら見つけられておらず、やがて「自分を見失って」しまいます。これは、子どもを教育する立場である大人こそがハッとさせられるでしょう。好きなこと、やりたいことを見つけられない子どもに、勝手な「夢を持て」や「好きになれることを見つけろ」といった価値観を押しつけてしまって、それが子どもへのプレッシャーになってしまうことも、十分にあり得ることですから。

大きな夢や目標を掲げ、それに向かって努力をすることも、もちろん素晴らしいことですが、コニーや22のように、そうはできない子どもはきっといますし、むしろ実際はそのような子どものほうがきっと多いはずです。そのことを気づかされるという意味でも、やはり『ソウルフル・ワールド』は、明確にメッセージを大人に向けた作品であるのでしょう。加えて、最後に大人のジョーがたどり着いた結末は、大人だけでなく、これから好きなことや夢を見つける子どもにとっても、きっと大切な価値観になるはずです。

ちなみに、主人公のジョーは、初めのシーンでピアノを弾きながら自分のジャズへの想いを高らかに語り、コニーに「君にもわかるだろう?」と問うのですが、「12歳で?」と返されてしまいます(吹き替えのセリフでは「どのへんが?」になっていますが)。ここにも、「今回の映画は大人向けになりすぎちゃって、子どもには伝わらないかもなあ」という、作り手の自己批評性が表れているのかもしれません。

5:ジャズを題材に選んだ意味

劇中で重要なモチーフとなっているのはジャズという音楽です。劇中でも、ジョーのお父さんが「即興演奏の黒人音楽で、アメリカ文化にすごい影響を与えたんたぞ」と、社会における重要性を語っていましたが、それ以上のジャズをモチーフとした意義が確かに劇中ではありました。

なぜなら、ジャズは魂(ソウル)の音楽であるから。元々は決められた楽譜がなく、その人の思いや感情、それこそ魂から生まれるのがジャズであり、それは人生そのものとも重なります。事実、ピート・ドクター監督も「ジャズは、何もない状態から価値のあるものに変えていく音楽で、それは僕らがこの映画で語るテーマと同じだと感じた」と語っているのです。

また、劇中でジャズった(Jazzing)という言葉が使われているのですが、これはジャズが即興、つまりは「アドリブ」での演奏を良いものとするからこその、肯定的な意味を持っています。その場の思いつきのような演奏(言動)であっても、コミュニケーション(人生)が良い方向に進む、という普遍的な事実を示しているのでしょう。

また、この映画の初めのセリフは、ジャズを教えている主人公のジョーの「違う曲で行こうか、頭から」という提案でした。これは、「今回はジャズというモチーフを用いて、これまでとは違う物語を、もう一度語っていくよ」という、作り手(ピクサー)からのメタフィクション的なセリフにも思えました。

まとめ:パーソナルだからこそ普遍的な物語

ここまで書いてきた通り、『ソウルフル・ワールド』は圧倒的なクオリティのアニメーションで「現実の世界」と「ソウルの世界」のギャップを描き、ピクサーが描いてきた「夢」への向き合い方をさらに問い直し、もう1人の主人公の名前が「22」であることにも多大な意味を持たせ、大人がしてしまいがちな「押しつけ」についても重要な知見を与えてくれて、ジャズを題材に選んだ意味もまた大きいという、やはりピクサーの到達点としかいう他ない内容に仕上がっていました。

また、ピクサーはいつも普遍的なテーマを掲げているのですが、実は身近な人や家族のエピソードが元になっていることが多いというのも興味深いところです。今回の『ソウルフル・ワールド』は前述した通りピート・ドクター監督の23歳の息子がきっかけで生まれた物語ですし、『インサイド・ヘッド』も監督の11歳の娘の感情の変化に直面した時の「彼女の頭の中ではいったい何が起こっているんだろう」という戸惑いが企画の出発点になっています。

ものすごくパーソナルな、それこそ「自分と自分の家族のために作った」と言っても過言ではない物語が、全ての人に届くように、それどころか「今までのピクサー作品に感動できなかった人」に向けられている、というのは驚異的です。個人的にも、本作でジョーがたどり着いた結論、そのメッセージは一生に大切にしたい宝物になりました。「ありがとう、ピクサー」と、今一度、感謝を告げたいです。

(文:ヒナタカ)

参考記事:

『ソウルフル・ワールド』は従来の価値観への挑戦状!?ピート・ドクター監督が語る人生のきらめき |最新の映画ニュースならMOVIE WALKER PRESS