映画『シン・ウルトラマン』の快進撃が止まらない。2022年5月12日の公開から24日間で観客動員数は214万人、興行収入は31.8億円を突破した。6月10日からは4DX、MX4D、DOLBY CINEMAというラージフォーマットの上映がスタートとなる。

入場者プレゼント配布決定&メフィラス名場面映像も公開

さらに、同日6月10日より全国合計50万枚限定で入場者プレゼント「“あの名刺”が作れる!メフィラス構文ポストカード」の配布が決定。合わせて「メフィラス名場面映像」も公開された。

PV中の「千客万来」は劇中にある言葉ではなく、大ヒット御礼舞台挨拶にてメフィラスを演じた山本耕史がフリップと共に掲げたものだ(他にも筋トレマニアとして知られる山本耕史は「プロテイン、私の好きな言葉です」とも言っていた)。赤い背景と白い文字のテロップは、庵野秀明監督のテレビアニメ『彼氏彼女の事情』のオマージュだろう。

なお、この「メフィラス名場面映像」の編集を手掛けたのは、全てのアニメ映画における最高傑作(※断言)である『アイの歌声を聴かせて』の「神PV」も手掛けていた横山裕一朗氏。

『シン・ウルトラマン』メフィラス名場面映像を担当いたしました。

千客万来。私の好きな言葉です。#シンウルトラマン #大ヒット上映中#メフィラス #私の好きな言葉です https://t.co/Ik9ST2eQDZ

— 横山裕一朗 Yuichiro Yokoyama (@nokkuknock0727) June 6, 2022

同氏による「ウルトラマン55周年記念PV」も実に素晴らしいので、ウルトラマンファンには是が非でも見ていただきたい。

【関連記事】SNSで広がる『アイの歌声を聴かせて』の感動!ミュージカルアニメ映画史上最高の名作を絶対に今週末に観てほしい理由

さて、そんな『シン・ウルトラマン』であるが、実際に観た方からは全体的には好評ではあるものの、さまざまな要素で賛否両論も呼んでおり、それも含めて盛り上がっている。良いも悪いも、やいのやいのと語ることもまた楽しい作品であることは間違いないだろう。その具体的な賛否両論ポイントは、以下の記事も参照してほしい。

【関連記事】『シン・ウルトラマン』面白い、だが賛否両論を呼ぶ「5つ」の理由

これはこれで理のある『シン・ウルトラマン』評になったとは思うが、後から思い直したことがある。それは、「ウルトラマンがなぜ人間をそれほど好きになったのかの理由がわからない」という疑問についての答えだ。単純にこの疑問を多くの方が持ち、モヤモヤしてしまう時点で、作品の明確な難点ではあると思う。

だが、劇中の描写をよくよく鑑みれば、その「人間が好きになる理由がわからないことにも意味があった」のではないかと思えたのだ。その理由を以下より記していこう。なお、結末も含めて完全にネタバレとなるので、鑑賞後に読んでいただきたい。

※これより『シン・ウルトラマン』の結末を含む本編のネタバレに触れています。鑑賞後にお読みください。

–{ウルトラマンが人間に興味を持ったきっかけ、それは……}–

1:自己犠牲で他者を助ける人間の姿に興味を持ったから

ウルトラマンは、自身の着陸の衝撃から幼い子どもを守ろうとして絶命した神永新二の死体(抜け殻的なもの?)の前で、「(人間は)実に興味深い存在だ」などと語っていた。彼が地球に降り立ち、最初に興味を持ったのは人間が自己犠牲で他者を助ける姿だったのだ。

クライマックスで、初めはウルトラマンは「為せば成る、為さねば成らぬ、何事も」という言葉を残し、ほぼ無策のままゼットンへと突撃し、敗北した。浅見弘子は病院に運ばれて眠る彼を見て、「最初から勝てないことがわかっていたんでしょう」と口にする。

ウルトラマンが再びゼットンに立ち向かう時には、物理学者の滝明久から勝つための条件を聞き、決死の覚悟を決める。班長の田村君男からは「ならばその案は却下だ。人類のために君を犠牲になどできない」と反対されるが、神永は「問題ない、君たちの平和が最優先だ」と突っぱね、そして実行した。

本作における光の国およびゾーフィは、宇宙全体の大きな平和のためであれば、地球という星および人類を滅ぼすこともいとわない、「裁定者」としての価値観を持っていた。それは、ウルトラマンが人間から知った、たった1人の命も見捨てずに救おうとする価値観とは相対するものだったろう。

その「自己犠牲をするという行動の興味深さ」が「好き」という感情とイコールかどうかはさておき(詳しくは後述する)、ウルトラマンは人間の自己犠牲の精神を学び、最終決戦では自分もその行いに倣っている。そこには、おそらく自分が着陸したために神永を死なせてしまったという自責の念もあったのだろう。

また、劇中のそうしたウルトラマンの姿から、自己犠牲を美化しすぎているという意見も見かけたが、筆者はそうは思わない。劇中では田村から「何事も話し合いで解決するのがいちばんだ」ということも告げられていた。しかもゼットンを倒すまでには時間が限られており、それ以外には倒す方法がない、「最後の手段」として提示されていたからだ。もちろん、それでも現実であれば許容されるはずのない選択かもしれないが、フィクションのヒーローが取る方法としては尊く、人間から学んだ価値観であること、その悲劇性も含めて、心に深く残るものでもあると思う。

2:神永が「たった1人で子どもを助けた」からこそ、ウルトラマンはバディを組むのが下手だった?

さらなる『シン・ウルトラマン』が賛否両論を呼ぶポイントとして、「ウルトラマンこと神永と、浅見がお互いにバディと呼び相棒として務めるべきだと言っているのに、劇中では結局バディ関係を築けていないように見える」ということがある。だが、ウルトラマンがずっと単独行動をしていて改めようともしないのは、前述した通り生前の「子どもをたった1人で助けた」神永の姿を倣った結果のように思えたのだ。

また、結局は単独行動ばかりとはいえ、実は「変身するためのベーターカプセルを浅見に渡していた」(自分を助けに来る浅見をバディとして信じていた)「ゼットンに勝つためのヒントを収めたUSBを滝の机に置いていた」など、禍特対のメンバーへの協力と言える行動もしていた。彼は「表向きは単独行動をしているように見えるけど、裏ではちゃんとバディ的な行為をしていたよ」というつもりだったのか。もっと言えば、ウルトラマンはもともと単独行動の多い神永(もしくは自分自身)らしさを保ったまま、独自のバディ関係を築こうとしていたのではないだろうか。

そうだとしても、いくらなんでも初めに単独行動で子どもを助けた神永の行動だけに倣いすぎだと思うし、バディとしてのあり方がめちゃくちゃ下手だし、「そもそも怪獣が暴れている場所に取り残されている子どもを神永がたった1人で助けに行くのはおかしくね?(田村も彼1人に頼むなよ)」「時間がないんだから神永が机に置いたUSBメモリはすぐに確認しろよ」などのツッコミどころもある。だが、最低限の報連相もしない、社会人としてどうかと思うところも含め、下手なバディしか組めない彼もまた、愛おしい気がするのだ。

また、米津玄師の主題歌「M八七」の歌詞には「痛みを知る ただ1人であれ」とある。

劇中のウルトラマンは、結局は真っ当な形で人間とのバディを組むことはなかったが、それでも人知れず光の国の掟に真っ向から歯向かい、最後に自己犠牲をもってゼットンに打ち勝った。それは(禍特対の協力ももちろんあったが)人間と完全には打ち解けることがなかった、最終的には孤独(痛みを知るただ1人)のまま最終決戦に向かったウルトラマンの姿こそを、尊く描こうとした結果なのかもしれない。

–{合理主義者のメフィラスとの価値観の相違}–

3:合理主義者のメフィラスとの価値観の相違

ウルトラマンと禍特対のメンバーと仲良くなる過程がごくわずかである一方で、メフィラスとはブランコに乗ったまま話し合ったり、さらには一緒に飲みに行ったりしている。「人間よりも敵の方と仲良くなっているじゃないか」とツッコみたくなるし、実際に劇中で浅見はそのために憤りを募らせている。だが、ウルトラマンが話し合いの結果として、メフィラスとは決定的に袂を分つことが重要だったのではないか。

メフィラスは自分を上位概念として認めることを政府に頼み、人間を恐怖で抑圧することもウルトラマンに告げていた。人間と対等に接しようとしているウルトラマンとは、その時点で価値観の相違があった。

メフィラスは「郷に入っては郷に従う」や「善は急げ」など、円滑に物事を進めようとするための「私の好きな言葉」を告げて人間たちとコミュニケーションを取っており、徹底的な合理主義者であるように見える。対して、自己犠牲でたった1人の子どもを救おうとする人間の行動は、(特にメフィラスや光の国の価値観からすれば)まったく合理的とは言えないだろう。

その合理的ではない個々の人間の行動にこそウルトラマンは興味を持ったのに、群れとしての人間全体をも支配下に置こうとするメフィラスは、許せない存在でもあったのだろう。

4:わからないけど知ろうと努力する=好きという気持ちかもしれない

最終決戦を終えたウルトラマンは、ゾーフィに対して「人間のことを知ろうと努力してみたが、わからなかった」と言う。その「わからないかったが、知ろうと頑張ってみる」ということこそが、「好き」ということなのではないだろうか。

ウルトラマンが人間に初めに抱いた「自己犠牲をするという行動の興味深さ」は、「好き」という感情とイコールではなかったのかもしれない。だが、人間のことを興味深いと思ったからこそ、彼らを知ろうと努力し、そして心から救いたいと思い、そのために力を尽くすということ。それが「好き」という感情でないのなら、なんだというのか。

5:綾波レイの「ポカポカ」に似ているのかもしれない

この『シン・ウルトラマン』の企画・脚本・編集を務めたのはご存じ『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズの庵野秀明。前述してきた「わからなかったが、知ろうと頑張ってみる」=「好き」というのは、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』における綾波レイの「碇君と一緒にいるとポカポカする。私も碇君にポカポカしてほしい」に近いのではないか。しかも、今回のウルトラマンと綾波レイは、寡黙で社交性がない性格であり、人ならざる存在であることも一致している。

綾波レイの「ポカポカ」には、好きという感情をうまく言語化できないし、そもそもの好きになる理由も、それが好きという感情なのかもどうかも分からないけど、幸せになってほしいし、何かをしてあげたい、という心情が表れていると思う。『シン・ウルトラマン』のウルトラマンが人間および禍特対のメンバーに抱いていたのは、実は同様の「ポカポカ」な感情だったのではないか。

思えば、「人ならざる存在からの巨大感情(愛情)」は、『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズでは、綾波レイからだけでなく、渚カヲルからも碇シンジへ向けられているものだった。もともとウルトラマンというヒーローが大好きだった庵野秀明は、そうした人ならざる存在からの巨大感情を、『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズにも、今回の『シン・ウルトラマン』にも盛り込もうとしたのではないか。

それは現実にはあり得ない、完全なファンタジーであるが、それを空想科学のロマンとして突き詰めることこそ、『シン・ウルトラマン』が目指したことの1つではないか。ウルトラマンが人間たちを一瞥し、それを人間がアイコンタクトだと思って、彼を(ニセウルトラマンが現れても)とことん信じようとすること。そして、人間が好きになったウルトラマンが、心から彼らを守りたいと願うヒーローとして活躍すること。その「相思相愛」を描こうとする作品だったのではないか。

まとめ:不器用さと裏返しの誠実さ

まとめると、「ウルトラマンがなぜ人間をそれほど好きになったのかの理由がわからない」という疑問に対しての答えはこうだ。

1. ウルトラマンが人間に興味を持ったきっかけは神永の「自己犠牲」であり、最終決戦でウルトラマンはそれに倣っていた。

2. その自己犠牲で子どもを助けた時に神永が「単独行動」をしており、ウルトラマンはそれにも倣ったからこそ、表面的にはバディ関係を結べていないように見えた。

3. 禍特対のメンバーよりもメフィラスのほうと仲良くなっているように見えたが、実際は話し合いの結果としてメフィラスとは袂を分かっていた。

4. ウルトラマン自身にも結局人間のことはよくわからないままだった。だが「わからなかったが、知ろうと頑張ってみる」=「好き」ということではないか。

5. それは綾波レイの言う「ポカポカ」にも近いものだったのかも知れない。

こう考えてみると、ウルトラマンは本当に不器用なのだが、彼なりに人間を知ろうと努力していることはわかるので、やはり愛おしい存在として映る。

ちなみに、ウルトラマンの本名である「リピア」は、ヒメイワダレソウの別名(リッピア)であり、その花言葉は「絆」や「誠実」だ。結果として人間と確かな絆も持てていたとも言えるし、彼の不器用さは、愚直なまでに自分の信念を突き通そうとする誠実さの裏返しとも言える。そんなウルトラマンのことを、大好きにならざるを得ないではないか。

(文:ヒナタカ)

–{『シン・ウルトラマン』作品情報}–

『シン・ウルトラマン』作品情報

ストーリー

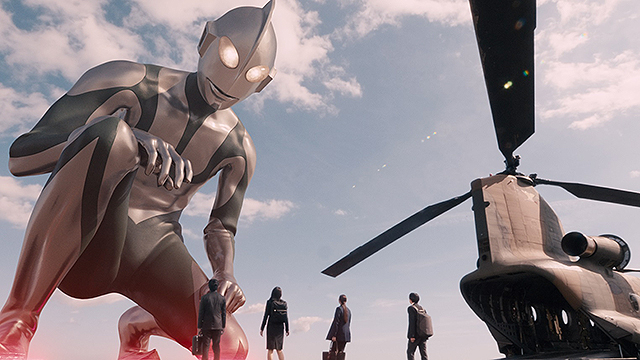

次々と巨大不明生物【禍威獣(カイジュウ)】があらわれ、その存在が日常となった日本。通常兵器が全く役に立たず、限界を迎えた日本政府は、禍威獣対策のスペシャリストを集結し、【禍威獣特設対策室】通称【禍特対(カトクタイ)】を設立。班長に田村君男(西島秀俊)、作戦立案担当官・神永新二(斎藤工)、非粒子物理学者・滝明久(有岡大貴)、汎用生物学者・船縁由美(早見あかり)がメンバーに選ばれ、任務に当たっていた。

禍威獣の危機がせまる中、大気圏外から銀色の巨人が突然現れる。その巨人対策のため、禍特対に分析官・浅見弘子(長澤まさみ)が新たに配属され、神永とバディを組むことになる。

予告編

基本情報

出演:斎藤工/長澤まさみ/西島秀俊/有岡大貴/早見あかり/田中哲司/山本耕史/岩松了/長塚圭史/嶋田久作/益岡徹/山崎一/和田聰宏 ほか

企画・脚本:庵野秀明

監督:樋口真嗣

公開日:2022年5月13日(金)

製作国:日本