2022年10月21日より、『ぼくらのよあけ』が公開されている。本作は2011年に連載されていた今井哲也の同名マンガを原作としており、実に11年の時を経てのアニメ映画化となる。

本作の触れ込みは、「近未来の団地を舞台に描かれる、いつか見た日常と、忘れられない冒険。誰かと出会い、繋がり、知る。その痛みと喜びを描いた、感動のSFアニメーション」。まさにその通りの、大人から子どもまで楽しめる、映画館で見届ける価値のある、ハイクオリティな作品に仕上がっていた。さらなる具体的な魅力を記していこう。

1:悠木碧ボイスのAIロボットを今すぐください(切実)

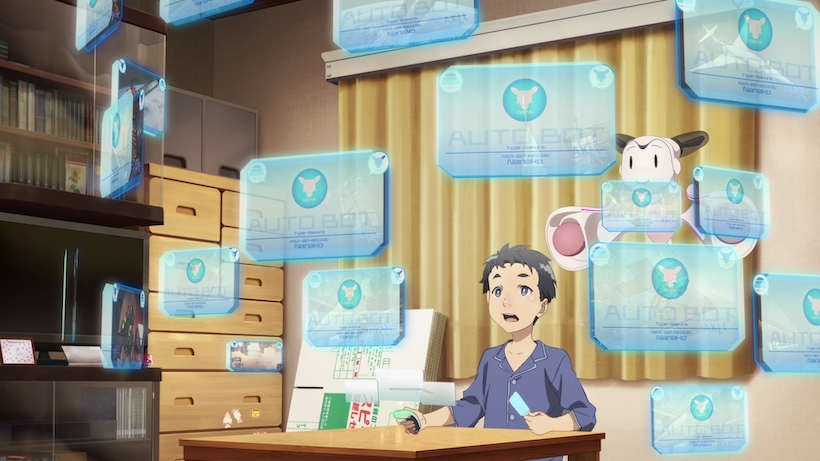

まず、本作の物語よりも先んじて、何よりも推しておかなければならないことがある。それは悠木碧ボイスのAIロボット(劇中では「家庭用オートボット」)が過去最強に、もはや宇宙一かわいい(断言)ということだ。

とにかくかわいい。この世に現出したかわいいの権化。KING OF KAWAII。国が総力をあげて商品化して一家に一台普及させるべきである。それほどの破壊力を持っていたんだからいいから騙されたと思って早く観るんだ(早口)!悠木碧はNetflixで配信中の『サイバーパンク エッジランナーズ』の退廃的でカッコいい女の子も最高だったのに、こちらでも最高が青天井かよ!

なぜこのAIロボットの「ナナコ」がこんなにもかわいいのか。シンプルに見える顔つきながら豊かな表情や、硬い素材のはずなのにカーブを描いていて「ぽちゃっ」としているようなフォルムといった見た目はもちろん、主人公の少年に対しては世話焼きロボットで、献身的である一方、時にはあぶなっかしい主人公を心配したり怒ったりするもするし、時には心から頼りにもなる、まさに「ドラえもん」的な性質であることももちろんある。

それに加えて萌え萌えになれるのは、「はいデス!」などといった、過剰に文末に「〜デス」をつけてしまう丁寧さにもある。想像してみてほしい……ドラえもん的な世話焼く性格を持ち、さらに献身的で人懐っこく、表情がコロコロとよく変わり、時には怒ってくれたりして(かわいいのでむしろ怒られたい)、しかも語尾にいつも「〜デス」がついてしまう、悠木碧ボイスが脳天直撃する様を。人によっては何かの新しい扉が開くことだろう。

2:さらに朴璐美とのダブルインパクト

さらに特筆すべきことがもうひとつある。「2月の黎明号」という正体不明の存在が、ナナコの体を使って語りかけてくるのだが、その担当声優はなんと朴璐美なのである。その朴璐美が演じる冷静沈着で、だけど主人公の少年たちにはたびたび感謝を告げる様もまたロボットのはずなのに人間味を感じられて愛おしいし、ちょうどナナコと正反対な性格というギャップにも萌えられるのだ。

想像してみてほしい……一体のAIロボットからの、宇宙一かわいい悠木碧と、クールさも愛おしい朴璐美という、それぞれの「機械的なのに人間的」なボイスというダブルインパクトを。詳しくはネタバレになるので伏せておくが、とあることを健気に伝えようとする悠木碧と、とある考えについてドギマギしてしまう朴璐美の声の演技それぞれに「ありがとうございます!」と筆者は拝みながら観ていた。

この2人のキャスティングをした方に国民栄誉賞をあげてほしい。悠木碧と朴璐美のファンは明日地球が終わろうとも観てくださいお願いします(早口)。

3:純真さや無垢さを見事に表現した杉咲花

さらに、主人公の少年である沢渡悠真役を『サイダーのように言葉が湧き上がる』でも声優の経験がある杉咲花が務めていて、こちらもとても良かった。正直に申し上げると、初めは見た目に反して少し声が高く感じてしまったのだが、何事にも一生懸命なキャラクターにとても合っているとわかってすぐ慣れて、その杉咲花の演技そのものに感動する場面もあった。

【関連記事】『サイダーのように言葉が湧き上がる』の「7つ」の魅力を全力解説!

ちなみに、製作プロデューサーの新井修平によると、主人公の悠真のキャスティングは、原作マンガの大きな特徴でもあった「生っぽい」「自然な話し言葉」を再現し、その方針の中でうまくバランスを取ることを目指していたという。その上で、好奇心旺盛で好きなことには前のめりになって突っ走る悠真のキャラクターは、リアルに生っぽく男の子らしくしすぎると、必要以上にセリフがキツく聞こえてしまう可能性があったという。

そこで、 悠真のそういった純真さや無垢さといった真っ直ぐな小学生らしさを、子どもとしてのリアルなお芝居とともに嫌味なく柔らかく両立させることができるだろうと考えたときに、杉咲花をおいて他にはいないということで、オファーしたのだという。その期待の1つ1つに、杉咲花はこれ以上なく応えられていたのは間違いない。

その他、藤原夏海、岡本信彦、水瀬いのり、戸松遥、花澤香菜、細谷佳正、津田健次郎といった豪華な人気声優陣も個性豊かなキャラクターそれぞれ見事にマッチしており、もちろん演技も絶品。また、同じく団地を舞台とするNetflix配信のアニメ映画『雨を告げる漂流団地』でも水瀬いのりと花澤香菜が同じく出演しており、演じるキャラクターの性質がそちらとは全く異なるというのも面白い。あと、横澤夏子も違和感がない。

–{子どもたちのコミュニケーションの物語}–

4:子どもたちのコミュニケーションの物語

ボイスキャストを力説するだけですっかり長くなってしまったが、やっと本題となる物語と、その魅力を記していこう。簡潔に言えば、あの頃に、でも大人の今だからこその、「こういうジュブナイルSF映画が観たかった」願いを余すことなく叶えてくれた、奇跡のようなアニメ映画だった。

メインのあらすじは、子どもたちが正体不明の存在(というより宇宙人)を、宇宙に帰るのを手伝ってあげようとするシンプルなもの。その過程ではSF的な展開、はたまた劇場映えする美しく壮大な画、子ども心をくすぐるアクションもある。団地という狭い舞台であるにも関わらず、いや、その団地という身近な舞台を生かしたからこその、ワクワクする冒険が詰まっていたのだ。

それに付随する大きな要素が、リアルな少年少女のコミュニケーションを描いた作品であるということ。例えば、男の子たちが自分たちのチームに女の子が混ざることを快く思わないというのも、小学生ならではの“あるある”だろう。一方、ひとりぼっちでいる女の子や、それを蔑むばかりか友だちが多い自分が“有意”にいると思い込んでいる女の子もいる。そして、彼らは親たちの目を盗んで、自分たちだけで問題の解決に挑もうとするのだが、やがて「どうしようもないこと」に遭遇したりもするのだ。

過剰に相手を傷つけてしまったり、それで後悔し反省し、仲直りをしようとしたり、どうしてもうまくいかなかったり、それでも前を向こうとする心の変化は、大人であれば「あの頃」に経験したものばかりだろうし、子どもは現在進行形で誰もが直面している問題だろう。しかも、劇中ではSNSやコミュニケーションツールがある今(あるいは少し未来)だからこその、承認欲求や同調圧力への悩みも描かれており、そこでもまたリアルだと思い知らされる。

5:大人も子どもも、それぞれの視点で楽しめる理由がある

つまり、大人は「あの頃」に、子どもは「今」の、現実にある問題をつぶさに感じさせる物語でもある。その極めて内省的でミニマルな要素が、宇宙という壮大な舞台も関わるSFファンタジーと組み合わさることで、ある意味ではとてもちっぽけに、あるいは子どもたちにとっては宇宙の他のどんなことによりも重大な問題にもなるのだと、相対的に伝わってくるという構造がある、というわけだ。

それを感じさせてくれた上に、その現実の問題に向き合うためのヒントがあることも、本作の大きな意義だ。団地という、多くの人が住まう場所を舞台としたことも、そのコミュニケーションの物語という側面を際立てせていたと言えるかもしれない。

しかも、本作は子どもたちが活躍するだけでなく、大人の視点も大きく物語に関わってくる。それどころか、劇中の大人たちが自分の子どもたちを、「あの頃の自分」を見ているように感じるという要素もあり、そこでもまた「かつて子どもだった大人」の心を揺さぶってくるのだ。

そもそも、原作マンガは青年誌「月刊アフタヌーン」に掲載されており、AIロボットの論考など哲学的なセリフも多く、漢字にはルビが振られてない。つまり、『ぼくらのよあけ』は元々ある程度は大人に向けて描かれた作品とも言えるのだ。

とはいえ、前述した通りメインのストーリーラインはわかりやすく、描かれている悩みは前述したように「今」の子どもに向けてのものとも言える。話されている内容は複雑でも子どもにもわかりやすく語られているし、小学校低学年くらいのお子さんくらいからなら存分に楽しめる内容だろう。

もっと言えば、大人は『スタンド・バイ・ミー』のように「かつて子どもだった大人」にこそ響く物語を、子どもは『E.T.』のように宇宙からやってきた友だちとのワクワクする冒険物語を楽しめる作品とも言えるのだ。

そして、コミュニケーションにより傷くものの、それでもなんとかしようと奮闘する子どもたちの物語に、大人も子どもも共感ができる。哲学的な思索も、子どもにも十分わかりやすく提示されていると思う。そんな「親子で楽しめる」映画として理想的な作品に仕上がっているのだ。さらに子どもたちの間だけでなく、家族間でのコミュニケーションの問題もつぶさに描かれているので、親子で観れば観賞後の会話に花が咲くだろう。

余談ながら、近未来のガジェットが当たり前の世界で、小学生の少年少女がさまざまな事態に奔走する様は、NHKで放送され、現在はAmazonプライムビデオで見放題のアニメ『電脳コイル』もほうふつとさせた。こちらが好きな方も、きっと『ぼくらのよあけ』を気に入るだろう。

さらに、SF好きが特に興味を引かれるであろう哲学的な思索として「AIロボットはウソをつけるのか?」という問いかけもある。これに対してユニークな、同時にちょっと切なくてシビアな作劇が用意されていることも、印象に残る人は多いはずだ。

まとめ:11年経って結実した、奇跡のようなアニメ映画

その他にも、映画『ぼくらのよあけ』の優れた要素は枚挙にいとまがない。映画『ちはやふる』3部作や、本作と同日の10月21日より公開の『線は、僕を描く』でも耳に残る横山克の音楽は流麗でエモーショナルだし、アニメ『デカダンス』などのpomodorosaによるキャラクター原案も、原作マンガから大胆に変更されながらもキャラクターそれぞれの魅力を際立たせている。

映画館映えする「暗がり」が生きる画も存分であり、『PSYCHO-PASS サイコパス』シリーズの演出や『龍の歯医者』の総演出を手掛けてきた黒川智之監督もこれ以上のない仕事をされたのではないか。三浦大知による主題歌「いつしか」も、映画の主題を的確に捉えた名曲だ。

また、佐藤大による脚本は、情報が詰まった原作の要素をタイトにまとめ、かつ映画ならではの活劇を原作とは少し違う形で盛り込むなどの工夫もうまくできている。しかも原作にはない「団地が取り壊し予定である」という設定は、モデルとなった実際の阿佐ヶ谷住宅が建て替えられていることを受けての佐藤大によるアイデアで、原作者の今井哲也も快諾したもの。「今いる場所がいつかはなくなってしまうかもしれない」ことも、寂しさも込みのあの頃のノスタルジーを喚起させるものだった。

何より、連続したテレビアニメではなく、「映画」として観られることが嬉しい。原作は2巻で完結しており、一本の映画のボリュームでこそ観たいと思えるものでもあったからだ。そもそも原作の刊行から11年経ち、映像化できないままでもおかしくなかったのに、「知る人ぞ知る名作が今になってアニメ映画化」されるということそのものが、奇跡と言ってもいいのではないか。

ただ、正直に申し上げれば、映画『ぼくらのよあけ』は惜しいと思える部分もある。特に気になるのは、「過去に大人たちがなぜそういう判断をしたのか」の疑問に、最低限のことは示されていたとしても、十分には答えていないと感じてしまうことだ。また、とあるキャラクターに起こる大きな問題が解決しないままで終わってしまっていると、モヤモヤしてしまう人もいるのではないだろうか。

これは、原作を120分の映画に収めるための、泣く泣くのカットとも思える。だが、初めてこの物語に触れる人のためにも、個人的には優先して描いて欲しかったのだ。また、それらは原作でも少し飲み込みづらく感じていた部分ではあったので、せっかく映画にするのであれば、もっと納得度が高く、よりエモーショナルにするための、別の方法がなかったのかと、原作を後から読んだ身でも思ってしまったのだ。

とはいえ、その難点も原作を読めばある程度は納得できる部分ではあるし、そのモヤモヤや簡単に解決しないこともリアルではあるとも言える。また、原作ではより(特にAIロボットに対する)哲学的な思索や、各話の間に劇中の設定が事細かに綴られているので、あわせて読めばさらに『ぼくらのよあけ』の物語を楽しめるだろう。

何より、前述してきたような『ぼくらのよあけ』のさまざまな魅力を、ハイクオリティのアニメ映画として、何より子どもたちが、それぞれの気持ちに従って行動して、時には失敗し反省し成長し、そして宇宙人を返してあげるという心からの善意が主軸にある物語を、一気に「体験」できることそのものが嬉しく、やはり奇跡的に思えたのだ。

ぜひ、幅広い世代の方に、映画館で見届けていただきたい。ていうか、悠木碧と朴璐美のダブルインパクトのためにも観て!

(文:ヒナタカ)

–{『ぼくらのよあけ』作品情報}–

『ぼくらのよあけ』作品情報

【あらすじ】

「頼みがある。私が宇宙に帰るのを手伝ってもらえないだろうか?」。西暦2049年、夏。阿佐ヶ谷団地に住んでいる小学 4 年生の沢渡悠真は、間もなく地球に大接近するという“SHIII・アールヴィル彗星”に夢中になっていた。そんな時、沢渡家の人工知能搭載型家庭用オートボット・ナナコが未知の存在にハッキングされた。「二月の黎明号」と名乗る宇宙から来たその存在は、2022年に地球に降下した際、大気圏突入時のトラブルで故障、悠真たちが住む団地の一棟に擬態して休眠していたという。その夏、子どもたちの極秘ミッションが始まった。

【予告編】

【基本情報】

声の出演:杉咲 花/悠木 碧/藤原夏海/岡本信彦/水瀬いのり/戸松 遥/花澤香菜/細谷佳正/津田健次郎/朴 璐美/横澤夏子 ほか

監督:黒川智之

上映時間:120分

配給:ギャガ/エイベックス・ピクチャーズ

ジャンル:アニメ/SF

製作国:日本