(C)2016「永い言い訳」製作委員会

西川美和監督・原作・脚本の『永い言い訳』(2016)は、一言で言ってしまうと「すごい」に尽きる作品です。監督自ら執筆した原作は直木賞候補にもなりました。すでに冒頭のシーンにおいて観客も人として痛い所を突かれるようなセリフ回し、シチュエーション、登場人物の表情……。とにかく全てが「人間臭い」のです。感動して終わり、ではなく無理矢理にでも、蔑ろにしていた自分の心に向き合わされるような体験が待っています。

冷え切った夫婦仲、そして不倫:

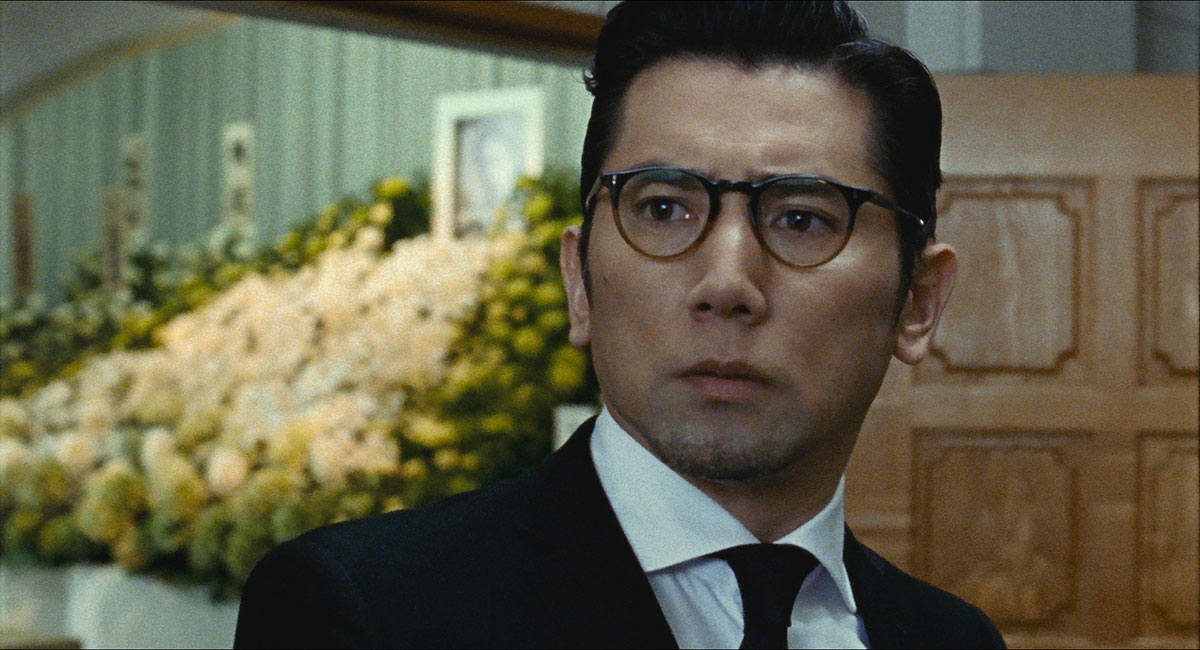

作品は、小説家として活躍する津村啓こと衣笠幸夫が美容師である妻の夏子に散髪をしてもらっているシーンから始まります。始まって早々、夏子の言葉の揚げ足を取るようにいちいち嫌味を言う幸夫。夏子はいつものことと割り切っている風で、散髪が終わると親友のゆきと共にバス旅行に出かけます。

夏子が出かけた後、悪気のかけらもないような様子で愛人を家にあげる幸夫。しかし翌朝、夏子が不慮の事故に遭い亡くなったとの知らせを受け茫然とします。小説家として顔が知れているので、カメラの前では悲嘆にくれる姿を見せる幸夫でしたが、実は少しも涙が出てこないのでした。

自分をつい演じてしまう幸夫と、そのままの自分で生きる陽一

そんな中幸夫は、同じく亡くなった夏子の親友の夫・陽一と2人の子供たちに出会います。中学受験を控えた真平と保育園に通う灯の世話を買って出た幸夫は、初めてのことばかりで面食らいながらも喜びを感じつつ子供達と関わるようになります。

自信の無さからなのかついつい自分を演じて見せてしまう幸夫と、感情を抑えることなく哀しみをありのままに表現する陽一。正反対の2人でしたが、子供たちのおかげもあり次第に距離が近付いていきます。

陽一の素直さを密かに羨ましく思っていた幸夫。次第に自分の感情の扉も開き出し、新しく子供たちの世話役を買って出た人物に対して嫉妬心を剥き出しにします。その流れで言い合いになってしまった陽一に、幸夫は初めて夏子に対する自責の念を口にするのです。

「君(陽一)とは全然違うんだよ!!」

実は劣等感と罪悪感に苛まれ続けていた幸夫の悲痛な感情が、痛いほど伝わって来るシーンです。

(C)2016「永い言い訳」製作委員会

画面から溢れ出るような子役たちの演技の輝き

主演の本木雅弘を始め、竹原ピストル、深津絵里、池松壮亮、黒木華…と演技派ばかりの豪華なキャストが勢揃い。しかし、その大人たちが束になっても敵わないと感じるのが、真平役を演じた藤田健心、灯役を演じた白鳥玉季という2人の子役たちです。

2人ともとにかく自然体。演技をしているように全く見えないので、筆者は鑑賞中「あれ?これ演技なんだよね??」と何度も自問してしまいました。それほど的を射た演技を披露している2人ですが、実は本格的な演技はほぼ初めてだそう。演技なのか2人の人間性なのか、全てを悟っているかのような表情の中に光る透明な感性が瑞々しく、観ているうちに感動を通り越して切なくなってしまうほどです。

この2人を画面で見るだけでもこの作品を観る価値があると言えるほど(筆者独断)、作品全体に奥深さを加えている若き逸材たち。画面から溢れ出るような彼らの演技の輝きを是非、ご覧あれ。

(C)2016「永い言い訳」製作委員会

9ヶ月に渡って行われた撮影、手嶌葵の心に染みる挿入歌

2015年3月にクランクインし、季節を跨ぎながら9ヶ月にも及んだ本作の撮影。子役たちの成長も含め、丁寧に時間をかけたからこそ滲み出る深みが登場人物たちと作品自体に加わっています。

挿入歌は手嶌葵が唄う『オンブラ・マイ・フ ~ Ombra mai fu』。劇中の鍵となるシーンで流れるこの歌は、登場人物のみならず観客の心も洗い清めてくれるような圧倒的な浄化作用が印象的です。

おわりに

作品を見終わった後は、自分の心がふわふわと漂って何処かへ行ってしまうような感覚を覚えました。様々なことがあり、荒れたり、怒ったり、泣いたり…。主人公に限らず登場人物たちの人間としての素の姿を見せられるからでしょうか。人間って何とも表現しがたい生き物で、開き直っているかと思えば少々のことでしょげたり、本当は弱いのに強がってみせたりする。そんな姿を見せられて、少し胸が痛むからでしょうか。

結局人間は、受け入れがたいことが起こっても、それと共に日常を続けていくしかないのでしょう。幸夫のように罪悪感に苛まれても、どうにも理解できずに苦しくてのたうちまわっても、結局は「日常」に戻ってくるしかない。「生き続ける」ことしかできない。そしてそれこそが「人生」なのだ、とどうにか腑に落ちた気にさせてくれる(そんな「気」がするというところがミソ)、稀有な作品です。

(文:吉本 なつ実)