>>>『ウエスト・サイド・ストーリー』画像を全て見る(7点)

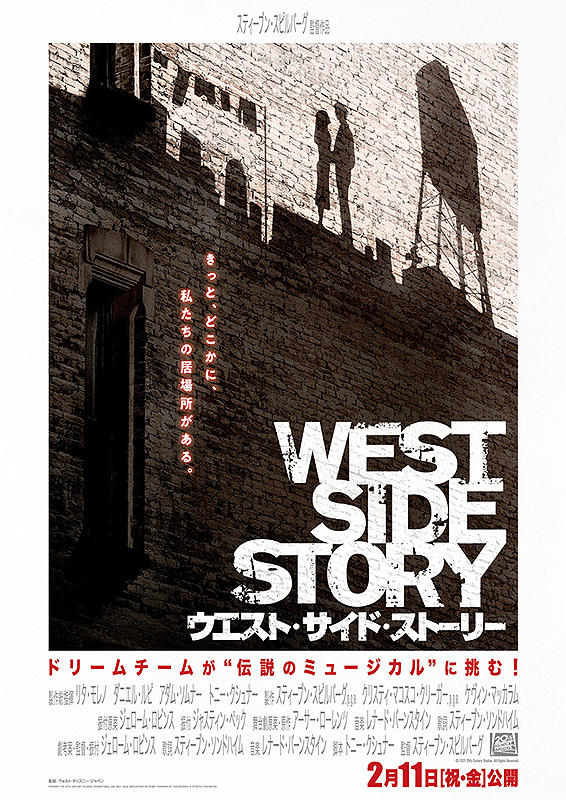

名匠スティーヴン・スピルバーグ監督の最新作『ウエスト・サイド・ストーリー』が2月11日から公開となります。

いうまでもなくシェークスピアの戯曲『ロミオとジュリエット』から着想を得て、ニューヨークのウエストサイド・マンハッタンを舞台に不良グループ同士の対立の中から生まれた悲劇の恋を豪華絢爛に描いたブロードウェイ・ミュージカルの2度目の映画化。

結論から先に申して、これがもう実に映画館の大画面で見るべき、まさに“映画”としての醍醐味をとくと堪能できるとともに、“今”に至る時代と社会のひずみを見事に反映させるという、原作の奥に秘められたモチーフを見事に描出した秀逸なる人間ドラマとしても屹立しています。

スピルバーグ、またまたやってくれました!

>>>【関連記事】『ウエスト・サイド・ストーリー』は“THE 映画”というべき作品だった

>>>【関連記事】『イン・ザ・ハイツ』がミュージカル映画のニュー・スタンダードとなる理由

>>>【関連記事】絶対観るべき珠玉の洋画ミュージカルベスト5!

スピルバーグとミュージカルその相性の良さ!

本作の原作となった舞台劇「ウエスト・サイド物語」は、ジェローム・ロビンス原案・演出・振付、アーサー・ローレンツ脚本、レナード・バーンスタイン作曲、スティーヴン・ソンドハイム歌詞といった布陣で1957年9月26日に初演されたブロードウェイ・ミュージカルです。

日本では1964年に初演、その後も幾度となく世界中で上演され続けている名作中の名作。

1961年にはロバート・ワイズ&ジェローム・ロビンス監督のメガホンで映画化され、世界中で大ヒットするとともにアカデミー賞作品賞をはじめ10部門を受賞。

『ウエスト・サイド物語』(C)1961 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

日本では1961年12月23日に公開され、何と1963年5月17日まで511日にわたるロングラン・ヒットとなりました。

「トゥナイト」「アメリカ」「クール」など劇中で歌い踊られるナンバーの数々は、たとえ作品を未見でも聞いたことがない人はいないといっても過言ではないほど有名です。

また、その後のミュージカルやダンス、PVなど今に至るエンタメに多大な影響を与え続けています。

これに何と、スティーヴン・スピルバーグが『ウスト・サイド・ストーリー』として挑戦!

この企画が日本に届いたとき「スピルバーグがミュージカル?」と驚く声もありましたが、彼の作品群は総じて音楽を重視したリズミカルな演出が本領でもあります。

また『1941』(79)のドタバタ・ダンス・パーティ・シーンのノリの良さや、『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』(84)冒頭のレビュー・シーンなどを見るにつけ、いつかスピルバーグはミュージカルをやるだろう(いや、やってほしい!)と思っていたファンは多かったはず。

実際、スピルバーグが1961年の映画版を目と耳で相当に読み込み、咀嚼した上で演出にあたっていることが、今回の秀逸なオープニングから一目瞭然!

『ウエスト・サイド物語』(C)1961 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

まさに「1961年版がこうやっているから、私はこうしてみよう」とでもいった、リスペクトあふれる“映画ファン”たるスピルバーグならではの描出の数々は、まずは1961年版のファンを大いに喜ばせてくれること必至なのでした!

リメイクを手掛ける映画監督の中には「前作は気に入ってない」とか「私が見本を示してやったのだ」などと、前作を否定するコメントを公言する者もいますが、その手の作品に限って面白かった試しはないですね。

やはりリスペクトあってこそのリメイクでしょう!

–{ロバート・ワイズと スピルバーグの共通項}–

ロバート・ワイズとスピルバーグの共通項

本作はリメイクというよりも舞台を原作にした2度目の映画化であることが強調されていますが、スピルバーグは決して1961年版をないがしろにせず、当時のファンの想いも大事にしてくれている、そのことが何よりも嬉しいところです。

思うに、スピルバーグ監督と1961年版のロバート・ワイズ監督には共通項があります。

オーソン・ウェルズ監督『市民ケーン』(41)などの名編集マンだったロバート・ワイズは、1944年に『キャット・ピープルの呪い』で映画監督デビュー。

以後、西部劇『月下の銃声』(48)『西部の二国旗』(50)などやボクシング映画『罠』(49)『傷だらけの栄光』(56)、史劇『トロイのヘレン』(55)、サスペンス『私は死にたくない』(58)、アクション『拳銃の報酬』(58)、戦争映画『砂漠の鼠』(53)『深く静かに潜航せよ』(58)『砲艦サンパブロ』(66)、ラブストーリー『ふたり』(73)、パニック映画(のつもりで当時は見た)『ヒンデンブルグ』(75)など、実にさまざまなジャンルの作品を精力的に手掛けています。

一般的には『ウエスト・サイド物語』『サウンド・オブ・ミュージック』(65)で2度のアカデミー賞監督賞を受賞し、その後も『スター!』(68)を発表していることなどから、ミュージカル映画の名手としての印象が強いかもしれません。

もっとも個人的には『地球の静止する日』(51)『アンドロメダ…』(71)『スター・トレック』(09)といったSF、『恐怖の島』(45・未)『死体を売る男』(45・未)『たたり』(79)『オードリー・ローズ』(77)といったホラーを含むファンタスティック・ジャンルの旗手としてもリスペクトしてやまない名匠です。

こういったどのようなジャンルでもゴージャスに仕上げ、さらにはファンタ・ジャンルにも精通したロバート・ワイズの映画職人的姿勢は、スピルバーグの映画に対する向き合い方と何ら変わらないものがあるように思われます。

その伝でも、スピルバーグが20世紀の『ウエスト・サイド物語』を21世紀の『ウエスト・サイド・ストーリー』としてリ・スタートさせようと願ったのも当然の帰結ではあったのでしょう。

–{1961年版では成し得なかった さまざまな社会問題の描出}–

1961年版では成し得なかったさまざまな社会問題の描出

さて、その一方で本作『ウエスト・サイド・ストーリー』は1961年版では成し得なかった数々の事象に挑戦しています。

それは原作舞台の中に秘められていたさまざまな社会問題を大きくクロースアップさせることでした。

もともと原作舞台はポーランド系グループ「ジェッツ(ジェット団)」VSプエルトリコ系グループ「シャークス(シャーク団)」のアメリカ人移民同士の対立をベースにしていますが、これはアメリカ国内(そして世界中で)今なお続く人種間の偏見や差別を背景にしたものでもありました。

ただし1961年版の映画は、当時の規制やハリウッド・スター・システムの弊害などによって、その点がぼかされてしまい(キャスティングもナタリー・ウッドにプエルトリコ系ヒロインのマリアを演じさせたのは、スター性はともかく役柄としては少し無理があったように思われます)、まさに『ロミオとジュリエット』さながらの対立する二大勢力の犠牲となった悲恋劇として簡略化されている節もありました。

しかし今回は、特にシャークスにプエルトリコ系のキャストをきちんと揃えたことで、人種間の対立といったモチーフが濃厚に浮き彫りになっています。

中でもマリアに扮したレイチェル・ゼグラーの存在感は素晴らしいものがあり、トニー役アンセル・エルゴートとのたった数日の激しい恋に燃える、幼いまでの若さと激しさが見事に醸し出されていました。

また今回新旧の映画版を見比べてはっと気づかされたのが、ジェッツへの入団を希望している男装の少女の存在で、1961年版を昔見たときは「男の子の格好をしたがる女の子」といった印象しか抱かなかったのですが、今見直すとこれが当時にしてLGBTQを示唆していたことが理解できます。

そして今回の『ウエスト・サイド・ストーリー』で、スピルバーグはその点をさりげなく強調しながら演出しているのも明白。

さらに驚いたのが、1961年版でアニタを演じたリタ・モレノ(アカデミー賞助演女優賞を受賞)が今回製作総指揮を務めるとともに、ドラッグストアの店長ヴァレンティナ役で出演していること。

舞台および1961年版での店長は男性のドクでしたが、これを女性に変えたことでクライマックスのドラッグストア内での暴行シーンにおける男性たちの女性蔑視の目線が、衝撃的なまで映えわたっていきます。

どちらかといえば豪華絢爛ミュージカルとしての印象の『ウエスト・サイド物語』ではありますが、実は今なお改善されることのない深刻な社会的諸問題が原作の中に組み込まれていたことをスピルバーグは巧みに察知し、その部分をエンタテインメントの形で見事に描出し、まさに“現代”を反映させ得た今の映画に仕立て上げているのでした。

もっとも、そうしたメッセージ性だけを拳も高々に突き上げるのではなく、たとえばニューヨーク・ロケ(1961年版は冒頭以外ほとんどロサンゼルスで撮影)を実現させてのリアリティであるとか、街中でのミュージカル・シーンの背景には常に一般市民がいて、不良グループに困惑させられている様子もあからさまにて、彼らが街の鼻つまみ者であるという事実も露にしています。

その上での諸所のダンスシーンのとてつもない切れの良さは、そのまま不良たちの若々しくも危ない切れの良さとも直結しつつ、画的にも壮麗な、まさに大画面で見るべき“映画”として必見の傑作として大いにオススメしたいところなのでした。

–{これからも続々登場! 新旧ミュージカル映画の上映}–

これからも続々登場!新旧ミュージカル映画の上映

そしてミュージカルは『ウエスト・サイド・ストーリー』だけではありません。

この後も続々と新旧のミュージカル映画が公開されますので、その一部をご紹介して本稿を終わらせたいと思います。

2月25日から《テアトル・クラシックスACT.1 愛しのミュージカル》と冠して、20世紀を代表するミュージカル映画6本が全国順次リバイバル上映されます。

『若草の頃』

20世紀初頭のセントルイスを舞台に、ジュディ・ガーランド&マーガレット・オブライエンを娘役に迎えながら、当時のアメリカ家庭の様子などを微笑ましく綴るヴィンセント・ミネリ監督の『若草の頃』(44)。

『イースター・パレード』

1910年代NYを舞台に、真逆な性格のダンス芸人コンビ(フレッド・アステア&ジュディ・ガーランド)の四苦八苦ぶりを楽しく描くチャールズ・ウォルターズ監督のバックステージもの『イースター・パレード』(48)。

『巴里のアメリカ人』

終戦で退役しても帰国せず、画家として大成すべくパリに居座るアメリカ人の恋を描いたヴィンセント・ミネリ監督『巴里のアメリカ人』(51)はミュージカル・スター、ジーン・ケリー宿願の映画化。クライマックスが圧巻!

『紳士は金髪がお好き』

1920年代のNYからパリに向かう客船内で、玉の輿狙いのショーガール(ジェーン・ラッセル&マリリン・モンロー)が巻き起こすハワード・ホークス監督のコメディ・ミュージカル『紳士は金髪がお好き』(53)。

『上流社会』

ビング・クロスビー/グレース・ケリー/フランク・シナトラが恋のさや当てを繰り広げるチャールズ・ウォルターズ監督『上流社会』(56)はコール・ポーターの名曲が鳴り響く上に、ルイ・アームストロングまで出演!

『ビクター/ビクトリア』

失業したソプラノ歌手(ジュリー・アンドリュース)が“女装した男装歌手”として売り出していくことから巻き起こるブレイク・エドワーズ監督『ビクター/ビクトリア』(83)は、1930年代パリまで見事に再現しています。

これらの多くは『ウエスト・サイド物語』と『ウエスト・サイド・ストーリー』との相違さながら、20世紀ならではのゴージャスかつロマンティシズムに満ち溢れたハリウッド映画の象徴ともいえるものばかりで、およそ今の時代では再現できないものばかり。

『ウエスト・サイド・ストーリー』をご覧になって『ウエスト・サイド物語』にも興味を持ち、さらにミュージカルそのものの魅力をさらに追及しようという方々にとって、まさにタイムリーなプレゼントといえるラインナップでした。

また『ミニオンズ』などでおなじみイルミネーションが製作した3DCGアニメーション映画『SING/シング:ネクストステージ』は、前作以上の豪華絢爛さをもって、クライマックスではミュージカル・ファン垂涎の壮大なSFロック・ミュージカルを披露!

こちらは3月18日より日本公開されますが、大人から子どもまで楽しめる春休み映画として強くオススメしておきます。

(文:増當竜也)

>>>【関連記事】『ウエスト・サイド・ストーリー』は“THE 映画”というべき作品だった

>>>【関連記事】『イン・ザ・ハイツ』がミュージカル映画のニュー・スタンダードとなる理由

>>>【関連記事】絶対観るべき珠玉の洋画ミュージカルベスト5!

–{『ウエスト・サイド・ストーリー』作品情報}–

『ウエスト・サイド・ストーリー』作品情報

ストーリー

ニューヨーク、マンハッタンのウエスト・サイド。そこには、夢や成功、そして自由を求める多くの移民たちが暮らしている。しかし、差別や偏見による社会への不満を抱えた若者たちは、仲間たちとグループを結成し、激しく対立していた。そんなある日、チーム“ジェッツ”の元リーダーであるトニー(アンセル・エルゴート)は、敵対する“シャークス”のリーダーの妹マリア(レイチェル・ゼグラー)と出会い、瞬く間に惹かれ合う。やがて、ふたりの禁断の恋は、多くの人々の運命を変えてゆくのだった……。

予告編

基本情報

出演:アンセル・エルゴート/レイチェル・ゼグラー/アリアナ・デボーズ/デビッド・アルバレスジョシュ・アンドレス/コリー・ストール/リタ・モレノ

監督:スティーブン・スピルバーグ

公開日:2022年2月11日(金)

製作国:アメリカ