誰もが知る国民的アニメ映画監督となった新海誠監督、その作品を追えば、誰もがきっと「こういう物語が好きな人なんだな」と、その「作家性」を強く感じることができるだろう。それは例えば、以下のようなものだ。

(1)この世のどこかには運命の相手がいて、「時空を隔てたすれ違い」が起きる

(2)少年少女の「精神的な心の距離」を「物理的な距離」で表す

(3)モノローグ(独白)で心情を綴ることが多い(が、最近はそれだけではない)

(4)自虐的なまでのセンチメンタリズムに溢れている(が、最近はそれだけではない)

(5)個人の行動が、世界を揺るがす出来事につながる、いわゆる「セカイ系」の物語

(6)あり得たかもしれない「可能性」を肯定的に描く

そして新海監督は「自身の作家性をどう打ち出すか」について試行錯誤していた、いや、正直に言って迷走してしまったこともあったと、筆者個人は思う。そして評価が特に高い『秒速5センチメートル』や『言の葉の庭』で、さらには一気にメジャーに躍り出た『君の名は。』と『天気の子』でも、自身の作家性の「答え」を、後述する「コミュニケーション」によって導き出すことに成功した、真摯かつ稀有な作家であると思うのだ。

ここでは新海誠の過去作の映画作品の特徴と、上記の作家性がどのように打ち出されていたか、そしてどのように国民的アニメ映画監督として自分の作家性を“調整”し、成長し更新していったのかを、振り返ってみよう。

『ほしのこえ』(2002):デビュー作で作家の本質が「時間」にも表れている

(C)Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

25分の短編であり、新海誠が監督・脚本・演出・作画・美術・編集など、その作業のほとんどを1人でやり遂げた自主制作映画だ。「デビュー作に作家の本質が全て表れている」というのはよく聞く言説ではあるが、新海監督はまさにそれに当てはまる。

何しろ本作のあらすじは、互いに恋心を抱いていた少年少女が地球と宇宙を隔てて離れ離れになり、やがてメールでのやりとりにかかる時間が、数日、数週間と、どんどん長くなっていくというもの。新海監督作は「精神的な心の距離」を「物理的な距離」で表すことが多いのだが、本作ではそれを「時間」にも当てめることで、すれ違いの切なさをより際立たせている。

その「残酷なまでの時間の隔たり」は、1988年から1989年にかけて展開されたロボットSFアニメ『トップをねらえ!』と似ているともよく語られている。だが、ほぼ全編を埋め尽くすモノローグや、ダウナーで極端なまでのセンチメンタリズムに溢れている様から、やはり独自の作家性を感じられるのである。

『雲のむこう、約束の場所』(2004):中学3年生の微妙な関係を綴る

(C)Makoto Shinkai/ CoMix Wave Films

新海監督にとっての初の長編映画かつ、本格的な共同制作により完成した作品だ。日本が南北に分断された「もう一つの戦後の世界」を舞台に、2人の少年と1人の少女が謎の巨大な「塔」まで飛んでいくことを目的に、小型飛行機を組み立てるという「夢の共有」が描かれていく。

新海監督は若い男女2人の恋愛を描くことがほとんどだが、今回は中学3年生という年頃ならではの、恋や三角関係に発展しそうでしないような、微妙で繊細な関係が綴られている。そして、これまた新海誠作品の多くで通底している「少女と交わした約束」を「自分も少年少女の頃にこういうことがあった」「またはあり得たかも知れない」という、ある種のノスタルジーを持って提示していることに魅力がある。

ただ今の感覚で観ると、冒険活劇としてはわかりやすいカタルシスを得にくく、設定や物語運びもかなり説明不足かつ不親切なところも多い。また新海監督が作家性をストレートに出しすぎているがあまり、やや独りよがりな面が目立ち観客の視点にあまり寄り添えていない作品と言わざるを得ない。とはいえ、空を舞う飛行機・退廃的で美しい背景・そびえたつ塔など、象徴的で美しい画は見応えがある。

『秒速5センチメートル』(2007):切ないすれ違いは人生の節目で起きる

(C)Makoto Shinkai/ CoMix Wave Films

上映時間が63分の中編であり、第1話「桜花抄」、第2話「コスモナウト」、第3話「秒速5センチメートル」の3話構成で展開する作品だ。前作『雲のむこう、約束の場所』は「今の世界とは違う」場所を舞台にしたSFファンタジーだったのに対し、本作は(ロケットの打ち上げもあるが)現実的な物語運びで、男女の関係が美しく、そして残酷にも描かれている。

「互いに特別な想いを抱きながらも、小学校の卒業と共に離ればなれになってしまう13歳の少年少女」「高校の進路調査票に悩み、趣味のサーフィンにも打ち込めなくなっている高校生の少女」「仕事に忙殺されている社会人となった青年」という、それぞれの「人生の節目」を描いていることが最大の特徴だろう。人生の大きな転換点となる時、または何気ない日常においても、切ないすれ違いは起きてしまう。だが、それが今後の人生においても何かの「糧」になるという、人生そのものも肯定するかのような優しさがあった。

後述する『君の名は。』にもある、主題歌または挿入歌を「モンタージュ」的な編集で、まるでミュージックビデオのように仕立てて本編に入れ込む手法は、『秒速5センチメートル』の頃から確立している。綺麗な映像と、凝った編集と音楽でとことん感情を盛り上げるという、下世話な言い方で恐縮だが「エモさ」もまた、新海監督が支持を得る理由だと再確認できる。新海監督印の美しい風景・センチメンタリズム・またモノローグで語る演出手法が、本作で一度極まったとも言えるだろう。

『星を追う子ども』(2011):試行錯誤の上に「ジブリ化」した作品

(C)Makoto Shinkai/CMMMY

上映時間は116分と、新海誠作品では最大級のボリュームの長編だが、はっきり言って迷走してしまったと言わざるを得ない内容だ。何しろ、設定や物語運びやキャラクター描写が、思い切り「ジブリ化」してしまっているのだから。

田舎の古い校舎は『となりのトトロ』を思わせるし、主人公の見た目はサツキに似ている。マスコットキャラは『風の谷のナウシカ』のキツネリスそっくり。異なる世界に住む男の子の立ち位置は『千と千尋の神隠し』のハク(声優も同じく入野自由)を連想させる。重要人物の先生が『天空の城ラピュタ』のムスカのような笑みを浮かべるし、光るペンダントというアイテムも飛行石をどうしたって思い出してしまう。その他にもジブリ作品に似ているポイントを挙げるとキリがない。さらに、これまでの新海監督作品のトレードマークとも言えるモノローグが、完全になくなっていたりするのだ。この「ジブリっぽさ」は2007年の短編『猫の集会』にも見られたものでもある。

実は新海監督自身、ジブリ作品を連想させることは、ある程度自覚的にやっていたそう。一方でキャラクター造形はジブリよりも前の「世界名作劇場」を意識し、作画・キャラクターデザインも担当する西村貴世とも、それを意図的に打ち出そうと話しあっていたそうだ。もちろん、登場人物の悩みを丹念に描く様や「自分自身の弱さを認める」ことを肯定する優しさなど、新海監督らしい独自の魅力もある。だが物語のツッコミどころや、流血沙汰や怖いシーンが多いこともあって、やはり賛否両論を呼ぶことも致し方ない作品ではあるだろう。

『言の葉の庭』(2013):センチメンタリズムが「雨」と抜群の相性を見せる

(C)Makoto Shinkai/CoMix Wave Films

前述した『星を追う子ども』は、映画を作るたびに試行錯誤を繰り返してきた新海監督が、特にビジュアル面で「ジブリ」「世界名作劇場」という先人の作品の「らしさ」を重視しすぎるあまり、自身の作家性をないがしろにしすぎていると思わざるを得ない内容だった。だが、この46分でまとまった中編『言の葉の庭』ではモノローグも復活し、何より通底するセンチメンタリズムが、「雨の降る公園」というもの悲しさもあるシチュエーションに見事に絡みあった秀作に仕上がった。男女の「年齢差」が強調されているのも新機軸だろう。

ファンタジー設定が皆無ということも手伝って、リアルで切実な悩みが繊細に描かれている。後の『天気の子』にも通ずる、主人公の2人が、雨というシチュエーションだからこその交流を重ねる様も描かれており、人によっては憂うこともある雨という天気そのものを肯定する意義もとても大きい。その大切な出会いの末に誤解やすれ違いが生じたり、傷つけあってしまうとしても、それでもコミュニケーションをしていくことで大切な何かを手に入れることも、新しい価値観を知ることができるというのは、人生では往々にしてあること。それを高らかに謳いあげた、意義深い一作だ。

なお『言の葉の庭』のヒロインであるユキノが、『君の名は。』では序盤に(終盤でも)国語の教師として登場し、主人公のタカオも終盤に1カットだけ映り込むというファンサービスがある。ここから、新海監督作品が同じ世界観を共有している、ある種のユニバース化をする試みが始まったというのも面白い。

『君の名は。 』(2016):徹底した万人向けエンタメ作品への“調整”

(C)2016「君の名は。」製作委員会

新海監督の名前を一気にメジャーに押し上げただけでなく、歴史に残る大ヒットを遂げた本作は、とにかく「今までの作家性を万人向けのエンタメ作品へと“調整”した」ことが大きい。プロデューサーを務めた川村元気は「新海監督のベスト盤」を目指したとも語っている。その通りの新海監督作のエッセンスを濃く抽出してまとめただけでなく、ダウナーかつセンチメンタリズムな面は大きく後退し、コメディシーンも格段に多くなり、全体的な印象が明るくポップでキャッチーな、まさに老若男女分け隔てなく多くの人に訴求できる仕上がりになったのだから。超実力派のスタッフが揃ったおかげもあり、ビジュアルも今までのアニメ映画と一線を画す内容となった。

物語の始まりは、それこそ1982年の映画『転校生』を思わせる「入れ替わりもの」、そして新海監督の十八番と言える男女の心の距離やすれ違い、さらにはSF的かつ大規模な「セカイ系」の物語へと展開していく。先人の作品を参照しつつ、今までの新海作品にあった数多くの要素を、テンポ良く楽しめるようになったのだ。また新海監督は脚本の細かい部分でスタッフとのディスカッションを重ね、今回は物語の進行と共にどのような感情の盛り上がりがあるかをグラフ化していた。これまでもやってきたであろう「他スタッフとの意見交換」をした上で「観客の感情に寄り添う」ことを、よりはっきりと優先的に行うようになったのだ。

さらに上手いのは「セカイ系」の物語だけで終わることなく、最後に主人公が「就職活動」という自身の人生に深く関わる、現実的な問題に直面すること。青春やファンタジーでいっぱいの「セカイ」が終わった後に、現実における「世界」と向き合うという構図があるのだ。さらには『秒速5センチメートル』の結末を知っていると、「新海監督は良い意味で完全に変わった!」と思える感動も待ち受けていた。要素が多いだけに、設定にもよく考えればツッコミどころや、何重にも奇跡が起きすぎていると思うところもあるものの、それを感じさせない勢いのある作劇で、その奇跡、ひいては普遍的な人と人との巡り合わせの素晴らしさを肯定するカタルシスを与えている。

『天気の子』(2019):より親しみやすさが増し、そして「セカイ系」を更新した

(C)2019「天気の子」製作委員会

『君の名は。』の超大ヒットもあって、言うまでもなく多大な期待が寄せられた『天気の子』は、もちろん万人向けのエンタメとして調整されていると同時に、その二番煎じにもならない内容に仕上がっていた。何よりこれまでも美しい情景を描いてきた新海監督が、「天気をテーマにした」意義は大きい。天気は誰もが日常的に触れる、そのために喜んだり悲しんだりする事象であるため、より多くの人に訴求できていると言える。そもそも天気を、1本のアニメ映画でメインで取り上げることを、今まで誰もしていなかったなかった。その意味で革新的だったのではないか。

本作はプロダクトプレイスメント(作品内で実在する商品を登場させて自然に訴求する広告手法)が多く、「チキンラーメン」や「からあげクン」などの食べ物は現実と地続きであることを想起させ、また「バニラ」の宣伝カーも現実の新宿の風景をうまく反映している。ずっと雨が降り続いている東京の街並みは、もちろん美麗な背景のおかげでリアルに映るし、「晴れにさせる」としてのビジネスがもてはやされる流れにも説得力を持たせている。

『君の名は。』でも日本の伝統的な風習、それこそ「口噛み酒」という人によってはギョッとしてしまうモチーフも描かれていたが、今回は「晴れ女」「晴れ男」といった迷信、あるいは土着信仰的な価値観も含みながらも、同時により身近でもある題材も中心にある。そういったことからも、やはり親しみやすさは増しているとも言えるだろう。

とはいえ、よく考えると偶然が重なりすぎている物語の強引さが『君の名は。』よりもさらに増していたり、拳銃というアイテムの使い方が極端など、やはり賛否を呼ぶポイントは残っているのは事実。だが『言の葉の庭』と同様に男女の「歳の差」が提示されていたり、『君の名は。』での就職活動という現実的な悩みをサブキャラクターに持たせるなど、種々の細かい要素でも今までの作家性が提示されながら、それぞれで別の面も見せるというアップデートも加えられている。

そして新海監督の「セカイ系」という作家性を、ここにきて大きく更新したと言う事実も大きい。少年少女、というよりも「年端も行かない子どもに大きな責任を負わせる」というのは、新海監督作品に限らず、良くも悪くも多くのセカイ系の物語にみられるものである。だが『天気の子』終盤の展開では、そこへ自己批判的に向き合っているとも言える。「子どもたちには責任なんかない」「いや、僕たちは世界を変えるほどのことをしたんだ」「誰かを救いたいという強い意志は、何よりも強く尊い」という問答と、最終的に打ち出された「大丈夫」というメッセージにこそ、大きな感動がある。

–{賛否両論を呼んだとしても、それでもなお作家性を打ち出す姿勢}–

- 『ほしのこえ』(2002):デビュー作で作家の本質が「時間」にも表れている

- 『雲のむこう、約束の場所』(2004):中学3年生の微妙な関係を綴る

- 『秒速5センチメートル』(2007):切ないすれ違いは人生の節目で起きる

- 『星を追う子ども』(2011):試行錯誤の上に「ジブリ化」した作品

- 『言の葉の庭』(2013):センチメンタリズムが「雨」と抜群の相性を見せる

- 『君の名は。 』(2016):徹底した万人向けエンタメ作品への“調整”

- 『天気の子』(2019):より親しみやすさが増し、そして「セカイ系」を更新した

- 賛否両論を呼んだとしても、それでもなお作家性を打ち出す姿勢

- 恋愛だけでなく、出会いそのものを肯定している

- 『すずめの戸締まり』と今後の展開への期待

- コロナ禍で生きる若者へエールを送る内容かもしれない

- ■『すずめの戸締まり』作品情報

賛否両論を呼んだとしても、それでもなお作家性を打ち出す姿勢

(C)2016「君の名は。」製作委員会

新海監督は「自分のために作るのではなく、観客に観ていただきたくて作る」「作品を通して観客とコミュニケーションをしたいというのが僕の根本の創作の動機」であると、はっきり口にしている。そこには「批判を受け入れる」「賛否両論になることもありがたいと思う」などと、観客からのネガティブな反応をも自身の創作の「糧」とする意志が込められている。

そして『天気の子』からは「観客とコミュニケーションをしつつ、もちろん批判や賛否両論を受け止めつつも、それでも自身の作家性を前面に押し出す」というフェーズに入っている。何しろ、種々のインタビューにおいて「今回の『天気の子』は賛否両論になる」と、新海監督はその公開前から宣言していたのだから。

その「賛否両論を呼んでもいい」と考えるようになったきっかけは、新海監督自身が『君の名は。』について「確かにそういう見方もできる」と納得できる批判を見かけた時のこと。その批判とは、「災害をなかったことにしてしまう映画だ」ということだった。

(C)2016「君の名は。」製作委員会

この批判は、筆者個人としても正当な意見であると思う。『君の名は。』で紡がれたのは、巨大災害によって女の子とその村に住む人々がみんな死んでしまうという、過去の運命を変える物語だ。『君の名は。』は東日本大震災があったからこそ生まれた作品であるともよく語られており、実際に新海監督もその現実の巨大災害を意識しつつも、死んだ人を生き返らせるというわけではなく、誰かを救いたいという「強い願い」を描くつもりの作品だったとも語っている。

だが事実として、現実では災害により、またそれ以外の理由でも死んだ人が生き返ることは絶対にない。『君の名は。』のファンタジーは、現実で大切な人を亡くした人にとっては、生きる希望にはならない。悪い意味での絵空事に思えてしまうかもしれないのだ。

(C)2019「天気の子」製作委員会

だが新海誠監督は、その批判にショックを受けた上で「怒らせる人をもっと怒らせる映画を作るべきだ」という、ある種の振り切った考えに到達し、まさに『天気の子』の終盤では賛否両論も上等だと言わんばかりの展開を用意した。それは「怒らせたということは、その人の何かを突き動かしたということだ」という視点に起因している。過去には『星を追う子ども』で自分の作家性を極端なまでに弱くしていたこともあった新海監督が、「それでもなお、自分はこの物語とメッセージを示したい」という意志を貫くようになったことも感慨深く思うし、それは創作物の作り手として、間違いなく正しい姿勢だ。

また映画に限らず世の中の創作物は、喜びだけでなく、悲しみや苦しみ、時には一般的な倫理観を超えた個人のエゴ、あるいは恐怖や悪意を描くこともままある。道徳的に正しいことを描くことが創作物の役割ではないし、そうしたさまざまな感情を強く呼び起こせるというのは、作品の持つ力だ。そして、作家はある種のエゴイスティックなまでの作家性を打ち出してこそ、人の記憶に強く残る作品が生み出せるのではないか。だからこそ、その新海監督の意志を強く支持したいのだ。

(C)2019「天気の子」製作委員会

とはいえ、新海監督は個人の作家性、転じてエゴを貫くだけでなく『君の名は。』ではスタッフやプロデューサーとの意見交換、脚本のブラッシュアップを丹念に行ったようにしっかり他人の意見を聞き作品に取り入れるという視点も忘れてはいない。『天気の子』では脚本の当初では決まっていなかったラストが、RADWIMPSの「大丈夫」という歌があったからこそ、まさに若者に「大丈夫だ」と訴えるものに決定したこともあった。そのバランス感覚も、国民的アニメ映画監督として、引き続き支持を得ている理由なのではないか。

恋愛だけでなく、出会いそのものを肯定している

新海監督はその作品のほとんどでボーイ・ミーツ・ガール、若い男女の恋愛を描いているが、もっと広い意味での「出会い」そのものを肯定する作家とも言える。何しろ、その出会いの状況を描く理由について以下のように語っているのだから。

「いつまでも今のままの自分でいたいと思っている人って、多くはない気がします。自分はこう変わりたい、こういう人生を送りたいという気持ちを、皆切実に抱えていると思うんです。それらを叶えてくれるものは、他者との出会い以外にありえないのではないでしょうか。自分1人で内発的に人生を変えていくことは難しいと思います」

「新海誠の世界 時空を超えて響きあう魂のゆくえ」榎本 正樹 著 KADOKAWA 394Pより

新海監督自身、多くのスタッフやキャストとの出会いがあってこそ、アニメ映画を完成させることができている。そうでなくても、あらゆる仕事に従事している、自分自身の人生を生きていれば、多かれ少なかれ誰かの出会いがあってこそ「今」があるという方は多いだろう。現状に不満を持っている人も誰かと出会うことを目指し、そこから希望も得ることだってできるはずだ。

その出会いは、一生を添い遂げるパートナーとまではならないかもしれないし、時にはその後にずっと離れ離れになってしまうかもしれない。だが誰かの出会いそのもの、そして別れたという経験もさえも含めて、一生の財産になるということも人生にはままある。さらには出会いだけでなく、ひいてはどんな人生の選択肢も、あるいは「こうだったかもしれない」全ての可能性をも肯定できるような、人生への「讃歌」と言えるほどの優しさを、新海監督作から受け取ることができる。

そして「こういう人生を送りたいという切実な気持ち」を、特に少年少女のイノセントとも言える心情にも寄り添いつつ、恋心をや誰かを救いたいという意志をも含めて作品内で肯定することこそが、新海監督の作家性の真骨頂であり、そして優しさであると思う。たとえ劇中で提示されるのがファンタジーであったとしても、その「気持ち」そのものは現実でもフィードバックできる、大切なものになるはずだ。

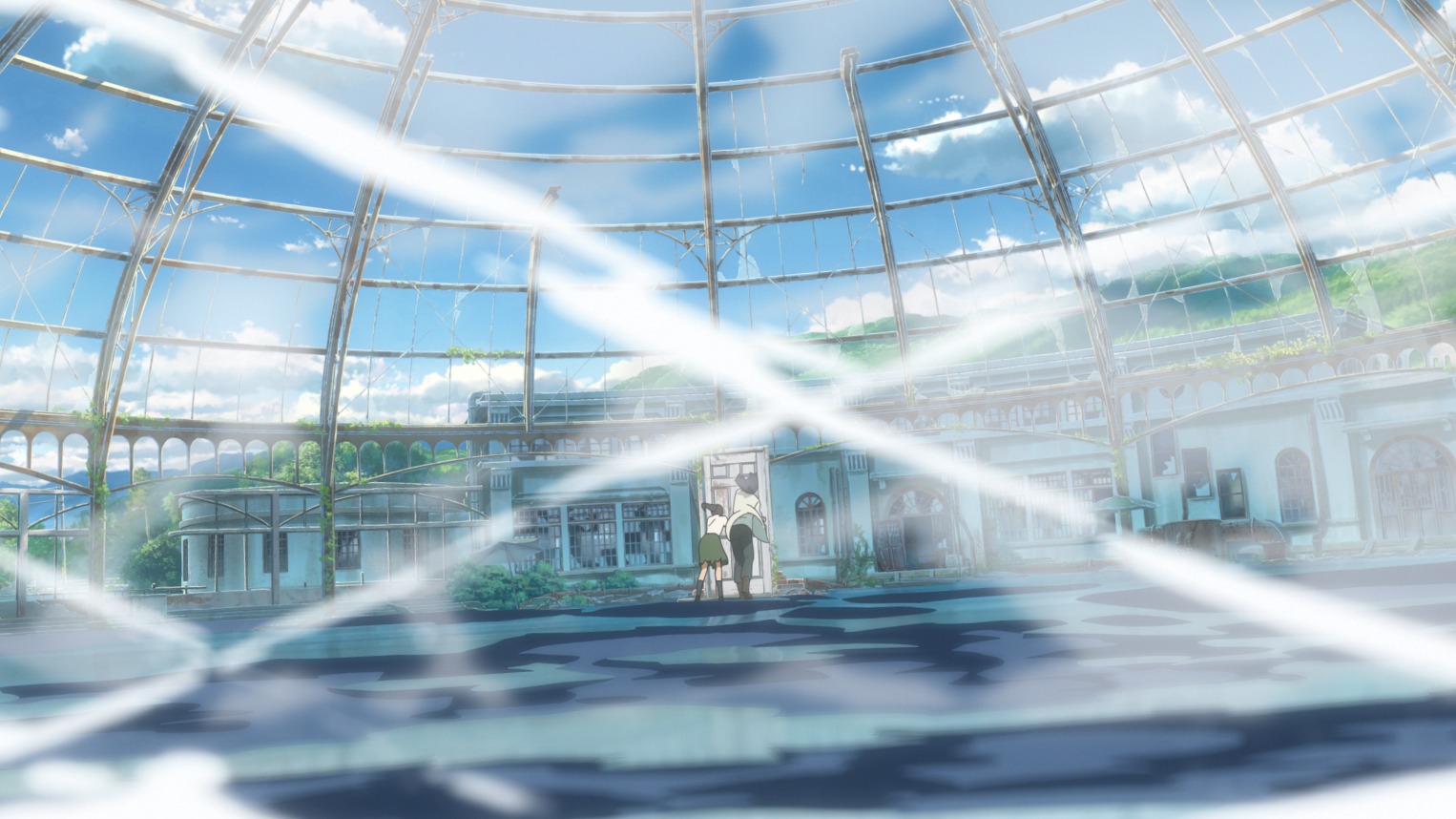

『すずめの戸締まり』と今後の展開への期待

(C)2022「すずめの戸締まり」製作委員会

2022年11月11日(金)より公開となる新海監督最新作『すずめの戸締まり』の内容を、新海監督はTwitterで次のように簡潔に記している。

「列島各地に開いてしまう、災いの扉。主人公の鈴芽(すずめ)がその扉を閉めて旅をするロードムービーであり、現代の冒険物語であり、彼女がある存在と共に戦うアクションムービーでもあります」

これまでの新海監督作品は、少年少女の相互的な揺れ動く気持ちや恋心を描いていながら、どちらかといえば少年側の視点を物語の主軸にすることが多いように思えた。一方で今回のポスターでは少女だけが中心にいるため、少女のみを主体とした物語になるのではないかという印象も持つ。「ロードムービー」とはっきり銘打たれているのも新機軸だろう。

(C)2022「すずめの戸締まり」製作委員会

また新海監督はほぼ一貫して若い男女の恋愛を描いており、それはそれで作家性を貫く姿勢として良いのだが、前述した通りもっと広い「出会い」を描く作家とも言える。そのため筆者個人としてはそれだけを描き続けてしまうのも少しもったいない、男女の恋愛以外の物語もやってみてもいいのでは?と思うところもあった。今回の『すずめの戸締まり』は予告編やその触れ込みから、少しこれまでとは離れた印象を受けるので、その点でも新機軸を期待できる。

事実、『すずめの戸締まり』は「女の子同士のロードムービー」にする案もあったそうだが、プロデューサーに「それまだ早いのでは」と止められたということも、Twitterのスペースで語っていた。今回もやはり男女の恋愛を描いた内容であるかもしれないが、その言葉を鑑みれば、今後は女の子同士の友情や、転じて「百合」だって期待できるだろう。

コロナ禍で生きる若者へエールを送る内容かもしれない

(C)2022「すずめの戸締まり」製作委員会

『すずめの戸締まり』は「災いの扉」というモチーフから、おそらくは現実の新型コロナウイルスのパンデミックを反映した作品になるのではないか、ということも予想される。事実として『君の名は。』は東北大震災という出来事を明確に反映しているし、『天気の子』は想定していなかったとはいえ、その後のコロナ禍の今の世を想起させる「世界が一変した様」が描かれていたりもしたのだから。映画は時代を映す鏡だと良く言うが、まさに新海監督作はリアルタイムで追うことに意義のある、まさに現実の今の「世界」を見据えた作家と言えるだろう。

そして、新海監督はそれぞれの作品で「強い願い」を描く様、はたまた(すれ違いがあったとしても)かけがえのない出会いやコミュニケーションを肯定し、若者に希望や勇気を与えていることに、やはりとてつもない優しさを感じる作家でもある。

さらに新海監督は「思春期のころの自転車での帰り道、山の後ろに沈んでいこうとする夕日を見て、理由もなく涙を流してしまったことがあった」「美しい風景を見れば、人は優しい気持ちになれるんじゃないか」と語ったこともある。物語はもちろん、美しいアニメーションという媒体そのもので、若者に大きな感動を与えるということはなんと尊く素晴らしいことだろうか。

『君の名は。』で誰かを救いたいという強い願いを肯定し、『天気の子』ではそれらに加えて「大丈夫」だというメッセージを掲げたように、今回もファンタジーをもってしてまだまだ続くコロナ禍の現実に生きる若者たちに、大きなエールを送る作品になっていることだろう。

(文=ヒナタカ)

参考記事:

https://www.anikore.jp/features/shinkai_2_6/

星を追う子どもは、ジブリに影響を受けたか? – 新海誠インタビュー【あにこれβ】

https://www.cinematoday.jp/interview/A0006781

『天気の子』新海監督 単独インタビュー|シネマトゥデイ

https://moviewalker.jp/news/article/200868/

『天気の子』新海監督が明かす“賛否両論”映画を作ったワケ、“セカイ系”と言われることへの答え|最新の映画ニュースならMOVIE WALKER PRESS

参考図書:

「新海誠の世界 時空を超えて響きあう魂のゆくえ」榎本 正樹 著 KADOKAWA

–{『すずめの戸締まり』作品情報}–

■『すずめの戸締まり』作品情報

公開日:2022年11月11日(金)

原作・脚本・監督:新海誠

声の出演:

原菜乃華 松村北斗

深津絵里 染谷将太 伊藤沙莉 花瀬琴音 花澤香菜 神木隆之介

松本白鸚

キャラクターデザイン:田中将賀

作画監督:土屋堅一

美術監督:丹治匠

音楽:RADWIMPS 陣内一真

主題歌:「すずめ feat.十明」 RADWIMPS

制作:コミックス・ウェーブ・フィルム

制作プロデュース:STORY inc.

◆予告映像 https://youtu.be/FVU0zESXS5c

◆公式サイト https://suzume-tojimari-movie.jp/

◆公式Twitter https://twitter.com/suzume_tojimari

◆公式Instagram https://instagram.com/suzumenotojimari_official/

◆公式TikTok https://tiktok.com/@suzumenotojimariofficial?_t=8VQFcnSSR7Z&_r=1