『シン・仮面ライダー』が2023年3月17日(金)18時より最速公開、18日より全国公開された。まずはネタバレなしの前置きとして、本作の特徴と魅力をたっぷり記していこう。

【関連記事】『シン・仮面ライダー』4DXで観るべき「5つ」の理由|特に「風」を感じてほしい!

- 前置き1:『シン』シリーズは「愛」と「庵野秀明らしさ」の濃厚抽出だった

- 前置き2:マニアックだが予備知識ゼロでも楽しめる?

- 前置き3:残酷さや怖さも「仮面ライダー」シリーズにはあった

- 前置き4:グロテスクさに必然性はあるが、やはり親御さんの判断に任せたい

- 前置き5:主要豪華キャストには賞賛の声が相次ぐ

- 賛否両論ポイント1:カルト宗教を連想させるショッカーの目的

- 賛否両論ポイント2:浜辺美波演じる緑川ルリ子のキャラクター性

- 賛否両論ポイント3:実写『キューティーハニー』のリベンジのような「アニメっぽい」アクション

- 賛否両論ポイント4:詰めこんだ結果、歪にもなっている

- 賛否両論ポイント5:本郷猛の優しさと、その顛末

- 『シン・仮面ライダー』作品情報

前置き1:『シン』シリーズは「愛」と「庵野秀明らしさ」の濃厚抽出だった

本作は『シン・ゴジラ』『シン・ウルトラマン』に続く『シン』シリーズ最新作。『シン・ウルトラマン』の時は庵野秀明は多忙のため樋口真嗣に監督の仕事を任せていたが、今回は監督と脚本の両方を担当した。

そのことからも「どうしても庵野秀明自身がやりたかったこと」だと想像できる。しかも、コロナ禍でほぼ2年の延期もあって、企画メモから7年強の歳月がかかった労作でもあるのだ。

最初の企画メモから7年強。

公式に依頼を受けてから5年強。

本格的なプリプロ作業を始めてから3年強。

製作発表から2年。

撮入から1年半。

本日ついに公開です。

本作が一人でも多くの方の御期待に添えれば、幸いです。脚本・監督とか #庵野秀明#シン仮面ライダー #シン・仮面ライダー

— 株式会社カラー (@khara_inc) March 17, 2023

そして、この『シン』シリーズは、庵野秀明という生粋のオタクが、日本が誇るコンテンツ、それもシリーズの原点となる「初代」への愛をたっぷりと込めて、なおかつ「庵野秀明流」に再構築した作品群であると再確認できた。

詳しくは後述するが、それほどまでに今回の『シン・仮面ライダー』は「庵野秀明らしさ」が濃厚に抽出され、1971年から放送された初代「仮面ライダー」のリスペクトに満ち満ちていながらも、単なるその焼き直しにもさせない予想外のサプライズも詰まっていたのだから。

前置き2:マニアックだが予備知識ゼロでも楽しめる?

今回の『シン・仮面ライダー』は、初代「仮面ライダー」だけでなく、石ノ森章太郎による漫画版の要素もかなり強いので、そちらを知っておいた方が「なるほど、ここがこうなっているのか」「それをやってくれてありがとう」な納得感や、「おお!そ、そう来たか!」とサプライズを楽しめるだろう。

とはいえ、基本的な要素はしっかりと劇中で説明されるので「仮面ライダー」シリーズを観たことがない、予備知識ゼロの方でも問題ない内容でもあると思う。強いて言えば「仮面ライダーは悪の秘密組織ショッカーの改造により生まれた存在」とだけ知っていれば良いだろう。また、初代「仮面ライダー」の1話と2話はYouTubeで無料公開もされているので、そちらを事前に観ておくのもおすすめだ。

そして本作は『シン・ウルトラマン』と同等か、あるいはそれ以上に賛否が分かれている。詳しいその理由はひとつひとつ後述していくが、ひとまず庵野秀明らしさの特濃抽出ぶりと、初代への溢れんばかりの愛のおかげで、これまでの『シン』シリーズのように大衆向けに広く開かれていた印象はやや後退し、さらにマニアックな印象が目立っていたことだけは記しておこう。

【関連記事】『シン・ウルトラマン』面白い、だが賛否両論を呼ぶ「5つ」の理由

しかし、そのマニアックさこそが本作の独特の魅力にも直結しており、それは個人的にはこれまでの『シン』シリーズの中でもっとも好きになれた最大の理由でもあった。「仮面ライダー」をよく知らない人でも、その尋常ではない「こだわり」ぶりは、きっと「なんだかすごい!」印象として伝わるとも思うのだ。

–{残酷さや怖さも「仮面ライダー」シリーズにはあった}–

前置き3:残酷さや怖さも「仮面ライダー」シリーズにはあった

さらに、これまでの『シン』シリーズとははっきりと違う点がもうひとつある。それは、PG12指定(小学生には保護者の助言や指導が必要だが誰でも鑑賞可能)のレーティングがされており、直接的な殺傷と流血の描写があること。そして、個人的にはその残酷さも「仮面ライダー」の“らしさ”でもあると思えた。

そもそも、初代「仮面ライダー」は、変身ヒーローものであると同時に「怪奇ホラー」のテイストが強かった。「闇」を基調とした画は大人が観ても恐怖を覚えるものであるし、怪人の造形もグロテスクであるし、はっきりと死人も出る。その潜在的、あるいは直接的な恐ろしさが今回の『シン・仮面ライダー』でも引き継がれていた、いやグレードアップされていたのだ。

それでも、初代「仮面ライダー」は劇中に子どもの活躍もあり、子どもにこそ向けた作品だと十分に思えた。だが、2007年の映画『仮面ライダー THE NEXT』はその初代「怪奇ホラー」らしさを強調し、こちらもPG12指定となっていた。

他にも、2016年よりAmazonプライムビデオで配信の「仮面ライダーアマゾンズ」も残酷な描写があり、2022年より配信の「仮面ライダーBLACK SUN」に至ってはR18+指定で完全に大人向け。「仮面ライダーW」の続編であるコミックおよび、2022年に放送とU-NEXTでの配信がされたアニメ「風都探偵」もセクシーな表現や流血表現があった。

「仮面ライダー」シリーズは、そうした純然たる「子ども向け特撮ヒーローもの」から外れた作品も展開していたのだ。このことは事前に知っておいた方が良いだろう。

【関連記事】白石和彌・西島秀俊『仮面ライダーBLACK SUN』対談

【関連記事】中村倫也『仮面ライダーBLACK SUN』インタビュー

前置き4:グロテスクさに必然性はあるが、やはり親御さんの判断に任せたい

『シン・仮面ライダー』はPG12指定されるほどの残酷描写にこそ、物語の上の必然性があるし、むしろ子どもにこそ観てほしいと思う理由でもあった。これも詳しくは後述するが、本作は「暴力を描いてこそ、伝えられるものがある」と改めて思わせてくれたのだから。

持論ではあるが、人を殴ったり蹴ったり、それこそ刃物を持って戦ったりしても、一滴の血さえも出ないというほうが逆に子どもに見せる作品として危険であると思う。現実では、尋常ではない暴力を振るえば、血は出るし、生命を奪うこともある。その恐ろしさを、この『シン・仮面ライダー』は突きつけている。子どもこそ、創作物から暴力の危険性を学んでもいいとも思うのだ。

とはいえ、グロテスクな描写を子どもに見せてもいいかどうかというのは一枚岩ではなく、議論の余地がある。実写ならではのリアルさがあるため、アニメ「鬼滅の刃」シリーズよりも刺激は強いだろうし、鮮血が飛び散るだけでなくはっきり「潰れる」描写もあるというのもショッキングだ。

その殺傷と流血のシーンの数自体はそれほど多くはない。だが、個人的にもあまりに小さい子、特に未就学児のお子さんにはさすがに薦めないし、やはり最終的には親御さんそれぞれの判断に任せるべきところだろう。

また『クレヨンしんちゃん』とのコラボは幅広い年代層にも届けるための宣伝として理解はできるし、実際に観ても面白かったのだが、このために気軽に劇場で観て悪い意味でショックを受けるご家族の方がいるのではないかと心配してしまう。

いずれにせよ「PG12指定納得の残酷な描写がある」というのも、この『シン・仮面ライダー』を観る前に、やはり共通認識として知っておくべきことだろう。R15+指定になるほどではないとはいえ、大人でもグロいのが苦手だという方は、ある程度の覚悟を持ってから観てほしい。

前置き5:主要豪華キャストには賞賛の声が相次ぐ

賛否両論の理由が多岐に渡る本作だが、概ねほぼ賞賛方向に傾いているポイントもある。それは豪華俳優陣の好演とハマりぶりだ。

常に憂いを帯びた印象の池松壮亮、凛とした佇まいの浜辺美波、ニヒルな印象の柄本佑など、俳優それぞれの持ち味が存分に生かされている。手塚とおるや西野七瀬など悪役サイドの俳優もとても楽しそうに演じられていたし、森山未来の存在感に圧倒される場面も多かった。

ちなみに、本作の予想外のサプライズには、現時点で公式に明かされていないシークレットキャストにもある。もちろん知った上で観てもいいのだが「ええっ!?この人がこの役で出てくるの!?」な感じも含めて楽しめるし、パンフレット(ネタバレ満載)を後から読んで「この人はこの役だったのか!」となるのも面白い。そのため個人的にはぜひ知らないままで劇場へと足を運んでほしい。ただ、「この人がこんな扱いなの?」ということが、これまた賛否両論の理由になっている気もするが……。

すっかり前置きが長くなったが、ここからは少しだけ本編の内容に触れつつ、賛否両論になる理由を解説していこう。

もちろん決定的なネタバレやサプライズは記していないつもりだが、初代「仮面ライダー」から変わったポイントや、序盤の展開、後半のアクション要素については触れている。公式にはあらすじすら明かされていない現状もあるため、予備知識なく観たい方は先に映画館へと駆けつけてほしい。

※以降は、予告編や公式サイトでなどでは明かされていない、初代「仮面ライダー」から変わったポイントや、序盤の展開、後半のアクション要素について触れています。

–{賛否両論の理由のひとつ、それは初代から大きく変わった……}–

賛否両論ポイント1:カルト宗教を連想させるショッカーの目的

本作のキャッチコピーには「変わるモノ。変わらないモノ。そして、変えたくないモノ。」とある。何が(初代「仮面ライダー」と)変わっていて、何を(庵野秀明が)変えたくなかったのか、様々な解釈があるとは思う。まずひとつ「大きく変わったモノ」をあげるのであれば「敵組織であるショッカーの目的」だろう。

初代「仮面ライダー」におけるショッカーの目的は「世界征服」という、とてもわかりやすい「悪」だった(石ノ森章太郎による漫画版でショッカーは「人間のロボット化の計画」も実行しようとする)。

今回の『シン・仮面ライダー』でもショッカーが倒すべき悪であることに変わりはないが、打って変わって「人類の幸福のため」という大義名分を挙げており、その言い分は今まさに日本で問題となっているカルト宗教を思わせるし、とある「疫病」についての考えがコロナ禍での危険な思想にリンクしているところもある。

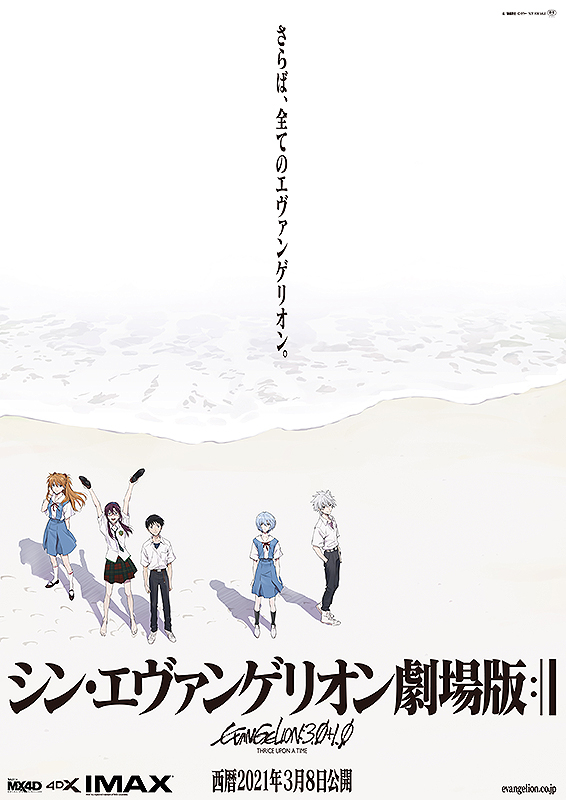

初代からショッカーの目的を大胆にも変えることにも賛否両論があるとは思うが、それ以上に『エヴァンゲリオン』シリーズの「人類補完計画」をどうしたって連想させる、庵野秀明ファンこそが「またこういうのか」と思ってしまうというのも致し方がないことだろう。

その全人類を巻き込もうとしている計画には過去の悲劇があり、ディスコミュニケーションの問題が関わっているというのも、やはり庵野秀明および『エヴァ』らしさに満ち満ちているのだから。

だが、そうした人間の苦悩や絶望が行きすぎれば、全人類を巻き込みたくなるほどの危険な思想が生まれてしまうのは、やはり全く古びていないし『シン・ゴジラ』が東日本震災後の日本を連想させたように、今日的ですらあるテーマだと思う。それが、庵野秀明が一貫して描きたいことなのだろうと、個人的には大いに納得はできた。

何より、「世界征服」という目的は、今では説得力を欠いた絵空事のように感じてしまうだろうし、カルト宗教が体よく掲げる「幸福になれる」目的のほうが、やはり良い意味での恐怖をダイレクトに感じられると思うのだ。

そうしたショッカーの間違った思想に対しての主人公サイドのメッセージは、直接的すぎるほどに直接的だが、もともと特撮ヒーローものでは主義主張を高らかに宣言することが伝統的でもあるので個人的には違和感がなく、キャラそれぞれの矜持をしっかり受け取れる場面でもあった。池松壮亮・浜辺美波・柄本佑、そして森山未来という俳優陣の力があってこそ、十分な説得力を持たせることができたとも言えるだろう。

ただ物語の大筋はシンプルなはずなのだが、このショッカーの目的が大きく変わったことによって、専門用語の多用やキャラそれぞれの思想の強さなど、庵野秀明らしい小難い印象がこれまでの『シン』シリーズよりもさらに加速している。一度観ただけでは全てを把握できない情報量の多さも、良いと思う人もいれば煩わしく思う人もいそうだ。

なお、テレビアニメ化が決定した漫画「AIの遺伝子」の作者である山田胡瓜が本作の脚本協力をしており、前日譚のスピンオフコミック「真の安らぎはこの世になく -シン・仮面ライダー SHOCKER SIDE-」の漫画脚本も担当している。

パンフレット掲載の山田胡瓜のインタビューによると「庵野さんのメモにあった人類の幸福を追求しているはずの組織が実は“悪”というのは面白いかな、と思った」とあり、やはり根底には庵野秀明の思想が明確に表れているのは間違いない。さらに、実際の本編にまさに人工知能(AI)の存在があることには、石ノ森章太郎による漫画版だけでなく、その「AIの遺伝子」らしさも存分に感じさせた。

賛否両論ポイント2:浜辺美波演じる緑川ルリ子のキャラクター性

初代「仮面ライダー」における緑川ルリ子は、仮面ライダーこと本郷猛が、自身の父の緑川弘を殺してしまったのだと誤解してしまう。石ノ森章太郎の漫画版でも設定は同様で、2005年の映画『仮面ライダー THE FIRST』でも(異なるキャラであるし父から婚約者へと変わっているが)踏襲されているポイントだった。

いかにも悲劇のドラマとして活かせそうな設定だが、今回の『シン・仮面ライダー』では緑川ルリ子の誤解そのものが描かれない。むしろ後述すように「優しさ」がすぎる本郷猛へ、父の行動が「エゴ」であることを諭そうとする、現実主義的的で冷静なキャラへとシフトチェンジされており、そして「バディ」としての活躍もさらにウェイトを置いた印象があったのだ。

極端なことを言えば、今回の緑川ルリ子は『エヴァ』の綾波レイと、惣流(式波)・アスカ・ラングレーをミックスしたような役柄でもあると思う。クールな言い回しではあるが主人公を心配する様は前者を、優しすぎる様を攻めたりツンツンする様が後者そのもの。

この緑川ルリ子が『エヴァ』に「寄っている」ように思えること、庵野秀明の好みが思いっきり表れていることも賛否が出そうだが、浜辺美波の存在感もあって、現実離れはしているがちゃんと好きになれるヒロインになっていたとは思う。

その本郷猛との関係性を2時間の映画の中で描くために、前述した誤解をする過程をバッサリとカットしたのだとも納得できた。また、繰り返される「私は常に用意周到なの」という決め台詞も、『シン・ウルトラマン』の山本耕史演じるメフィラスの「私の好きな言葉です」のようなマネをしたくなる魅力があってとても良い。

とはいえ、そうしたキャラクターのクセの強さが、これまでの『シン』シリーズよりもさらにはっきりあるというのも事実。緑川ルリ子の他にも、「ケイ」という敵サイドのキャラがやたらと良さげなイントネーションで英単語を言うルー大柴のような印象も、『シン・ゴジラ』の石原さとみが演じた役に引き続き好みが分かれそうだ。

そしてシークレットキャストが演じる、とあるクレイジーかつセクシーな役は、セクハラ的な描写が批判された『シン・ウルトラマン』から「反省する気がない」印象も持ってしまった。

–{興行的に失敗した映画のリベンジ?}–

賛否両論ポイント3:実写『キューティーハニー』のリベンジのような「アニメっぽい」アクション

『シン・仮面ライダー』の大きな見所は、やはりアクション。初めからフルスロットルで見せ場を展開するのは『シン』シリーズの共通事項であるが、今回は冒頭からハイスピードかつ派手で情報量の多いアクションが展開するので大興奮した方が多いだろう。岩崎琢による音楽がカットごとにハマっているし、音響を含めた迫力は劇場で観てこそのものだ。

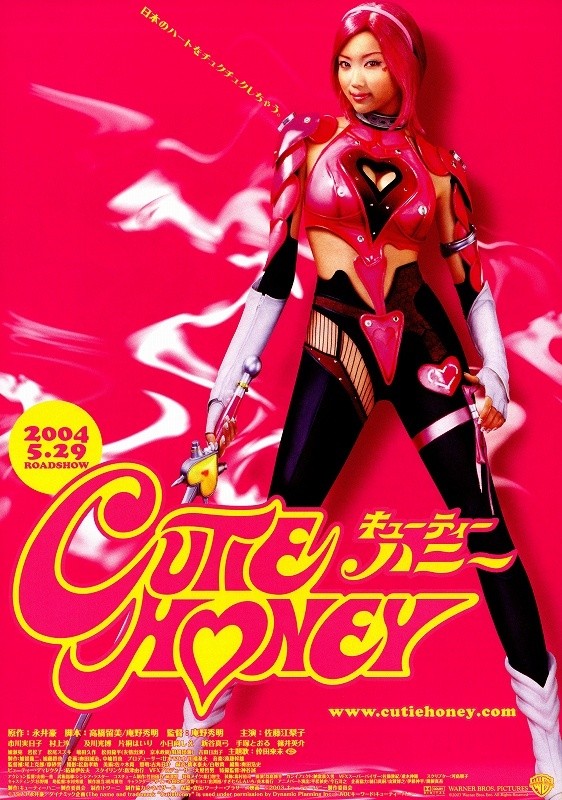

ただ、西野七瀬演じるハチオーグとの戦闘シーンはかなり好みが分かれそうだ。何しろ、ここであえて「止め絵」を強調したような、滑らかではない「カクカクした」見せ方をしたバトルとなっている。これは、2004年の庵野秀明監督作品である実写版『キューティーハニー』を連想させるものだったのだ。

ただ、実写版『キューティーハニー』で売りとなった、アニメっぽさを実写で再現する「ハニメーション」という試みは、逆に安っぽさが出てしまっているなどで批判的な声が上がる理由でもあった。そちらが興行的にも失敗した作品であるだけに、今回のハチオーグとの戦闘シーンは、その「リベンジ」であるように見えたし、個人的には『キューティーハニー』の時のような安っぽさはそれほど感じず、むしろケレン味たっぷりで面白く観られた場面でもあった。

また終盤のバイクアクションは、2017年の韓国映画『悪女/AKUJO』を思わせる面白いギミックがあり個人的には大満足だった。「暗すぎて見づらい」という意見もあるが、黒を貴重した画それぞれがまたカッコいいのも事実。24日からスタートする、黒がクッキリと見えることも売りの「ドルビーシネマ」上映で観れば、より楽しめることだろう。

また『シン・ウルトラマン』と同様に物理法則的にはあり得ないバトルが多めというのも好みは分かれそうだ。とはいえ、その超現実的な印象もまたケレン味というか、笑ってしまうほどのインパクトがあったので、個人的には楽しめた。アクション監督の田渕景也は2022年の『バイオレンス・アクション』がかなり酷評されてしまっていたが、今回は演出の過剰さも「仮面ライダー」には合っているように思えた。

ただ、大いに気になったのはラストバトル。もちろんネタバレになるので詳細は伏せておくが、もう少し万人が飲み込みやすいように工夫できなかったのかと、悪い意味でモヤモヤしてしまった、というのも正直なところだ。

余談だが、本作から実写版『キューティーハニー』の他、(おそらく画の印象やダウナーなトーンのヒーローものであることから)紀里谷和明監督による2004年の映画『CASSHERN』を連想する方も多い。

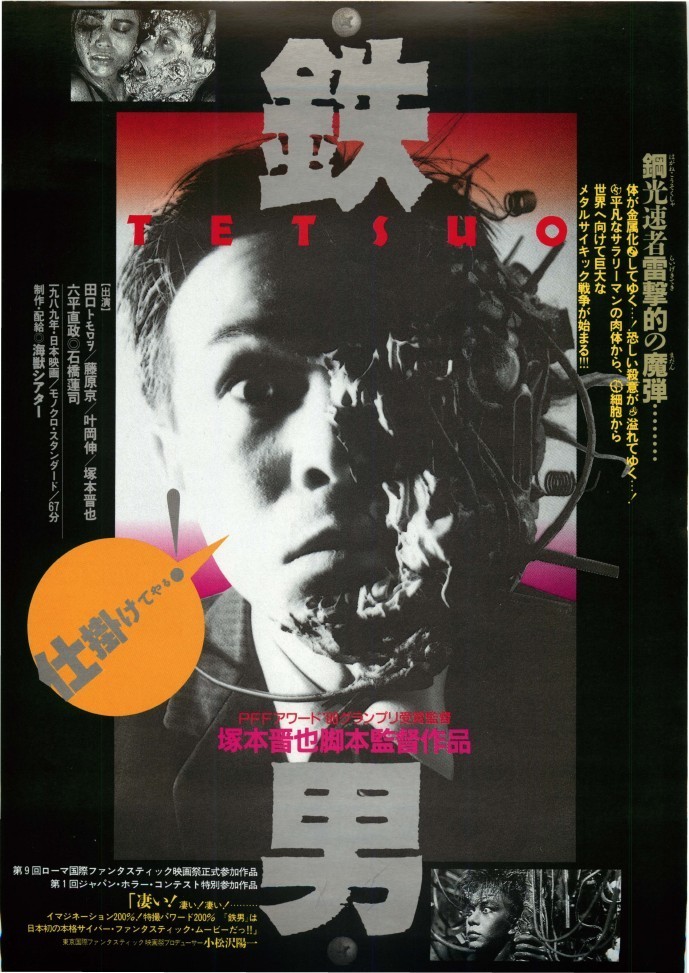

一方で個人的には塚本晋也監督による1989年の映画『鉄男』も「肉体と精神が変容する男」の悲劇とグロテスクさを描くという点で、今回の『シン・仮面ライダー』に通じていると思う。まさに塚本晋也が緑川弘役で出演するというのも、そのリスペクトなのかもしれない。

賛否両論ポイント4:詰めこんだ結果、歪にもなっている

『シン・ウルトラマン』にも通じているポイントとして、元々は1話が30分に満たない連続ドラマを一本の映画に仕立てる上での、構成の不自然さがある。

まず、本郷猛が改造されるまでの過程をバッサリとカットし、「その後」のアクションから始まるということからして、かなり大胆な構成だ。このことから、彼が望まずして改造人間になった悲劇性が減じたと思う方もいるだろう。また、ヒーローとして(ハチオーグに洗脳された人たちはいたものの)市井の人を救う場面もないに等しく、完全に仮面ライダーとその協力者たちと怪人たちの関係だけで物語が「閉じた」印象もある。

後述する「優しい」本郷猛の物語としては大いに筋は通っているのだが、さすがに設定の説明がやや多すぎるきらいもある。テンポの良い編集を重視しすぎたためか場面の転換がやや唐突に感じてしまった部分もある。2時間の上映時間の中に詰め込んだために、良く言えば贅沢、悪く言えば矢継ぎ早な印象もある。アクションとドラマのシーンの緩急もやや極端だ。

とはいえ、その歪(いびつ)さをも含むことですら、この『シン・仮面ライダー』の独特の味わいになっていると思う。何より、多少の整合性に欠く場面があったとしても、庵野秀明の(パンフレットでは自分個人がやりたいこと以外のことが重要だと繰り返してはいるものの)「これがやりたい」がここまで全編に表れていることを、好きにならざるを得ないのだ。

賛否両論ポイント5:本郷猛の優しさと、その顛末

本作は前述した通り、PG12指定納得の殺傷と流血の表現がある。そして「暴力を描いてこそ、伝えられるものがあると改めて思わせてくれた」理由は、主人公の本郷猛が誰かを殺害してしまうほどの力を恐れ暴力を嫌う心理、そして彼の「優しさ」へ直結していることだった。

その本郷猛の優しさは、劇中で度々「優しすぎる」「良いところでもあるが、弱点でもある」などと、たびたび指摘される。設定そのものも、初代での一流の生化学者かつバイクレーサーから、「コミュ障で無職」へと変更されている。一方、変わらないのは、勝手に改造され戦いに身を投じるしかない、悲しみを背負ったヒーローであることだろう。

この緑川ルリ子以上に大きく変わった本郷猛の性格と設定もまた賛否を呼びそうではあるが、個人的には大好きだ。「暴力ではなく、優しさで世界は救えるのか」という問いかけも、本作には存分に含まれていると思えたからだ。

現実の世界を見回せば、残念ながら戦争やテロなど、暴力で己の「正義」を示そうとする者がたくさんいることがわかる。だからこそ今では「世界征服を企む悪の組織を倒す」が通用しないという考えが、おそらくは庵野秀明および作り手にはあったのではないか。

それがカルト宗教のように全人類の幸福を願うショッカーの目的であったり、優しさと弱さが表裏一体の本郷猛に反映された結果だと思えたのだ。また、劇中のとある「幸せ」と「辛さ」に対しての言説も、物事の本質が紙一重であるという提言だろう。

また、庵野秀明はほぼほぼ一貫してディスコミュニケーションの問題を描き、逆説的に人と人との繋がりの尊さを示してきたとも言えるが、今回は「孤独」をも肯定してみせることにも感動があった。「ひとり」も決して悪いことばかりではない、時には必要な時間でもあるというのも、とても今日的かつ大切なメッセージでもあると思えたし、ひとりで戦うことも多かった「仮面ライダー」らしさだと思うのだ。

そして物語の結末は、その「優しい」本郷猛の物語としても納得できる、感動的なものであると同時に、劇中最大のサプライズでもあった。それもまたやはり賛否あるポイントだろうが、「庵野秀明がどうしてもやりたかった『仮面ライダー』」として、個人的には大いに肯定したいのだ。

(文:ヒナタカ)

【関連記事】『シン・仮面ライダー』4DXで観るべき「5つ」の理由|特に「風」を感じてほしい!

【関連記事】『シン・ウルトラマン』面白い、だが賛否両論を呼ぶ「5つ」の理由

【関連記事】『シン・ウルトラマン』解説|なぜそんなに人間が好きになったのか?

–{『シン・仮面ライダー』作品情報}–

『シン・仮面ライダー』作品情報

予告編

基本情報

出演:池松壮亮/浜辺美波/柄本佑/西野七瀬/塚本晋也/手塚とおる/松尾スズキ/森山未來 ほか

脚本・監督:庵野秀明

公開日:2023年3月17日(金)

製作国:日本