1980年代──。ついこの間のように思える、と書けばさすがに大袈裟かもしれないが、それでもあの頃から既に約40年が経過したと思うとさすがに驚きを禁じえない。では、なぜ80年代がそれほど古臭く感じないのだろうか。

その理由をたどると、近年のエンタメ界では当時の名作の続編(あるいは前日譚)が制作されたり、リメイク・リブートが相次いでいることが影響しているかもしれない。

そこで今回は、80年代を彩った名作からちょっぴりコアな作品まで、おすすめの11タイトルをご紹介していこう。

[※本記事は広告リンクを含みます。]

1:『トップガン』

■続編の特大ヒットで再び脚光を浴びた名作

もはや説明不要。80年代のハリウッドを代表するどころか、映画史そのものに燦然とその名を刻んだ『トップガン』。

CM界出身のトニー・スコット監督と名プロデューサーのドン・シンプソン&ジェリー・ブラッカイマーがタッグを組み、若きトム・クルーズの地位を確固たるものにしたスカイアクションの最高峰だ。

映画主題曲「Top Gun Anthem」やケニー・ロギンスの「Danger Zone」をBGMに、A-6やF-14戦闘機が発艦するオープニングシークエンスから掴みはバッチリ。続けて描かれるドッグファイトも思わず息を呑むアングルの連発で、序盤にして本作が「名作」たる所以を思い知らされる。

また本作の魅力として、主人公マーヴェリックはもちろん、ライバルパイロット・アイスマン(ヴァル・キルマー)や女性教官チャーリー(ケリー・マクギリス)といったキャラクターも欠かせない。

特にアンソニー・エドワーズ演じるマーヴェリックの相棒グースの存在は、続編『トップガン マーヴェリック』に大きく関わってくる。

ところで、もし『トップガン』を鑑賞するなら続編もぜひ続けて観てほしい。どれほど前作へのオマージュが含まれているか驚くことになり、アイスマンの再登場や、冒頭のドン・シンプソンと本編ラストで記されるトニー・スコットの今は亡きクリエイターの名に目頭が熱くなるはずだ。

関連記事:『トップガン マーヴェリック』考察:“不可能”を“可能”にする男が出したアンサーとは?

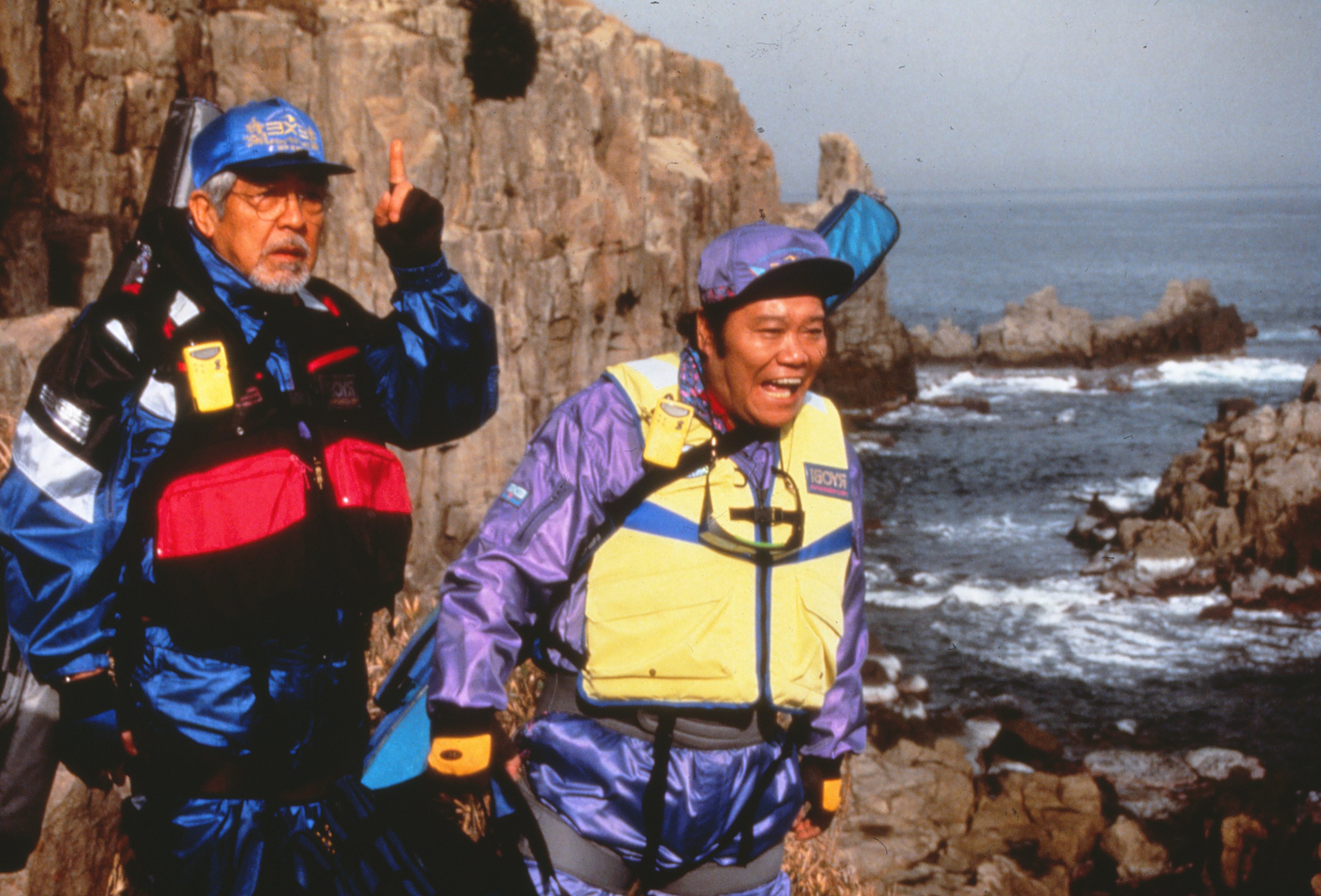

2:『釣りバカ日誌』シリーズ

■名優同士の掛け合いをいつまでも見ていたい

『男はつらいよ』シリーズと並ぶ、邦画界の「宝」ではないだろうか。メインキャラの“ハマちゃん”&“スーさん”のコンビを西田敏行と三國連太郎が演じる本シリーズ。

記念すべき第1作は1988年に公開され、鈴木建設のポンコツ社員・ハマちゃんこと浜崎伝助と鈴木建設創業者で社長・鈴木一之助(スーさん)の出会いから描かれた。

(C)1988 松竹株式会社/講談社

本シリーズはハマちゃんの釣りバカっぷりとともに、各地の穴場をめぐる旅情や当地での出会い(ゲスト俳優も毎回豪華)も大きな魅力。また社長と社員という立場ながら、こと釣りに関してはスーさんに対等もしくはハマちゃんの方が強く出る不思議な関係性が心地良い。

さらに西田敏行と三國連太郎という当代きっての名俳優同士が見せる、息の合ったセリフの応酬は必見。変幻自在の演技力を見せる西田と、それを真っ向から受け止める三國のコンビネーションは唯一無二といってもいいだろう。

本シリーズはコメディとしてとにかく笑って楽しめる作品。筆者個人としては、第4作でハマちゃんの愛妻・みち子さん(石田えり)の出産に駆けつけたハマちゃん&スーさんのドタバタっぷりに笑い死ぬかと思ったほどだ。

シリーズ全22作、ぜひご笑覧あれ。

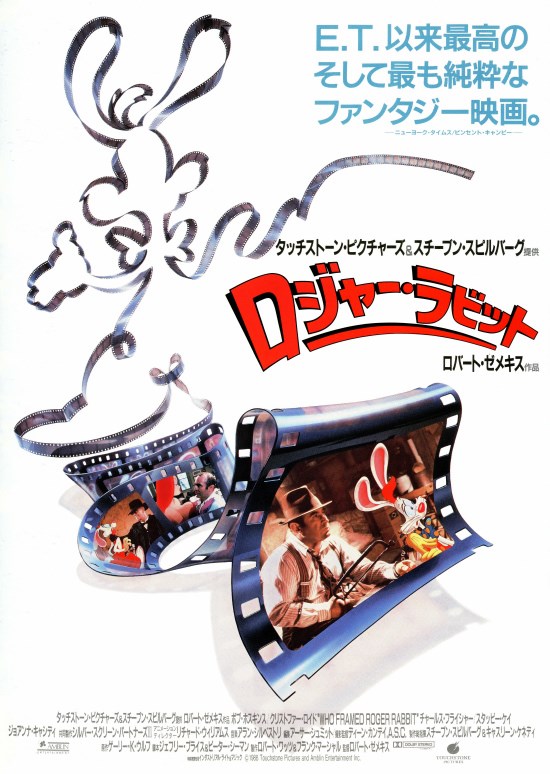

3:『ロジャー・ラビット』

■実写とアニメが違和感なく融合した人気作

ロバート・ゼメキス監督といえば『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズでお馴染みだが、実写とアニメが融合した『ロジャー・ラビット』の存在も忘れてはいけない。

『バック~』と同じくスティーヴン・スピルバーグ製作総指揮、音楽アラン・シルヴェストリという布陣だけでも「観たい」と思わせてくれる組み合わせではないだろうか。

本作では、人間の世界とアニメキャラが住むトゥーンタウンが両立。とある調査依頼をきっかけに私立探偵エディ(ボブ・ホスキンス)とトゥーンのロジャー・ラビットに接点が生まれ、やがてトゥーンタウンを巻き込んだ殺人事件の渦中に飛び込んでいく。

本作はただの実写×アニメ作品に終わらず、その世界観を活かしたストーリー展開の妙、さらには弟をトゥーンに殺された過去を持つエディのキャラ設定などが魅力。また“大人の事情”の枠を超えてカメオ出演が実現した、多彩なアニメキャラを探すのも楽しみのひとつだ。

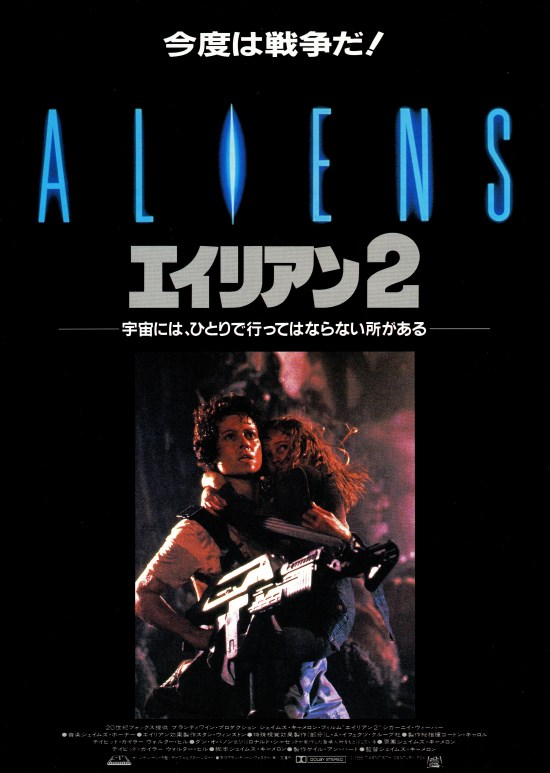

4:『エイリアン2』

■SFホラーの金字塔がキャメロン節炸裂でアクション大作に

ジェームズ・キャメロン監督がリドリー・スコットからバトンを受け取り、『ターミネーター』に続いてその地位をさらに固めることになった『エイリアン2』。

宇宙船内という密室で繰り広げられたホラー調の前作『エイリアン』と打って変わり、「今度は戦争だ!」というキャッチコピーどおり怒涛のアクション大作へと大胆なシフトチェンジを果たしている。

前作でエイリアンを退け、辛くも生き残った宇宙飛行士リプリー(シガニー・ウィーバー)。しかし海兵隊とともに着陸した惑星では大量のエイリアンが待ち構えており、リプリーは人類の存亡を賭けたエイリアンとの「戦争」に身を投じることになる。

続編は「数で押せ」と言わんばかりにうじゃうじゃとエイリアンが現れ危機的状況に追い込まれるも、銃火器で対抗するリプリーや海兵隊員たちの激闘ぶりが見もの。リプリーと生き残りの少女・ニュートの擬似親子的な関係や、“エイリアン・クイーン”との死闘に注目してほしい。

関連記事:<解説>映画『エイリアン』女性が主人公である「3つ」の意義

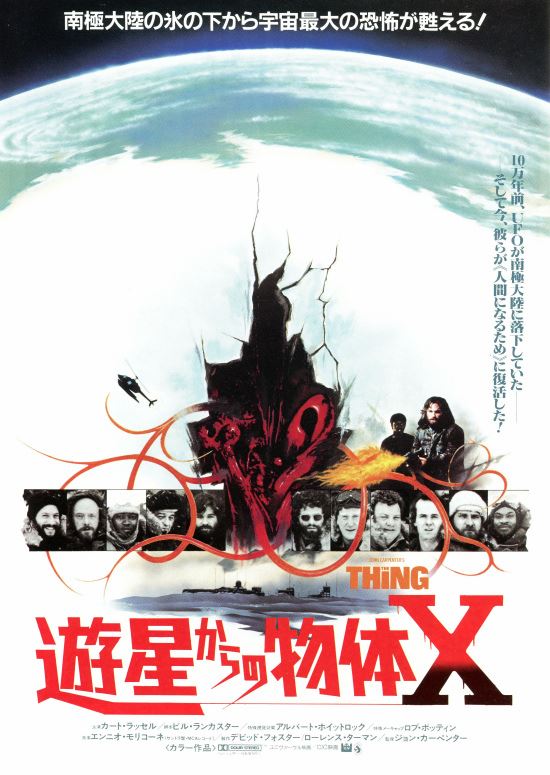

5:『遊星からの物体X』

■グロ映画にして圧倒的支持を得た稀有な作品

唯一無二の作風と世界観でコアなファンを獲得しているジョン・カーペンター監督。数ある作品の中でもグチャグロクリーチャーに振り切った本作は、南極基地という閉ざされた空間と限られたキャラクターが生み出すサスペンスも一級品で全編が見どころだといえる。

「南極の分厚い氷の下には異星人のUFO基地がある」と聞けば、「オカルト話ですか?」と返したくなるかもしれない。しかしその「オカルト話」をフックにして、さらに「他の生き物を乗っ取り擬態する」というワンテーマだけで映画を構築していることに驚かされる。

それだけ全編に及ぶ疑心暗鬼の空間演出、カート・ラッセルをはじめとしたキャラ造形、さらに生理的嫌悪感MAXなクリーチャーエフェクトが冴えわたっているという何よりの証拠だろう。

一歩間違えればB級SFで終わった可能性もあったが、すべてのパーツがかちりとハマったことで誕生した紛れもない名作だ。

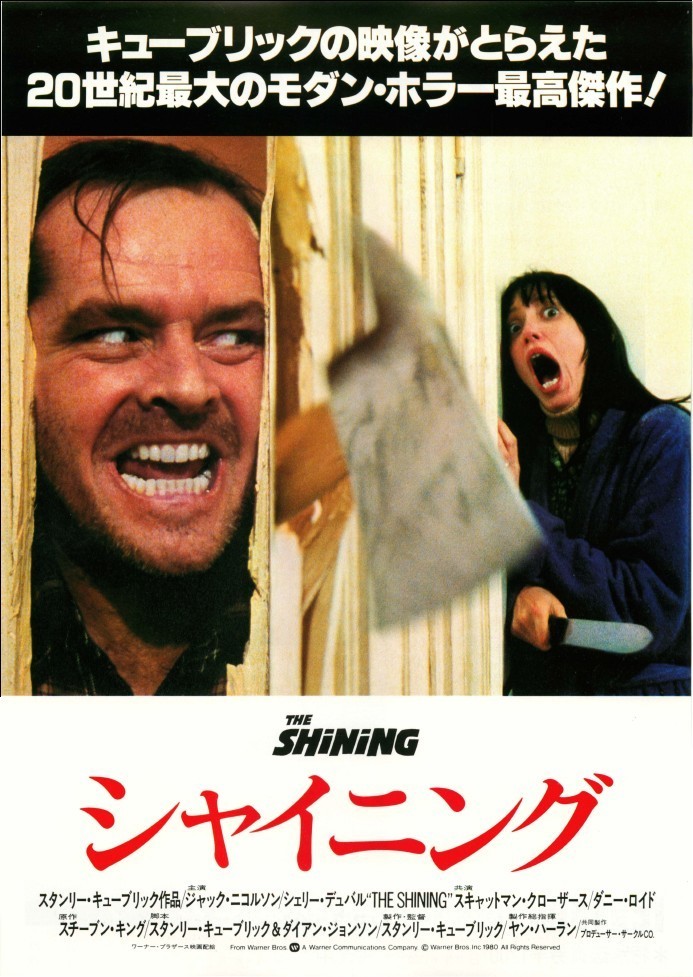

6:『シャイニング』

■ホラー映画史に刻まれたスタンリー・キューブリックの名作

原作者スティーヴン・キングからは酷評されてしまったものの、『シャイニング』がホラー映画史に名を残している事実は誰もが認めるところだろう。

空撮で捉えた冒頭のシーンからどこか得体の知れない不穏な気配が漂い、舞台となるホテルへと観る者を否応なく誘う。

本作に「恐怖」を感じる要因として、もちろん腐敗した老婆や無表情で佇む双子の姉妹、血が溢れ出すエレベーターなど要所要所の演出が効いているのは間違いない。

同時に、雪に閉ざされたホテル、そのホテルでかつて起きた惨劇、異常を来していく精神といった「身近に感じられる」テーマもやたらリアルな肌触りを生んでいるように思える。

キングの原作と映画ではクライマックスの方向性が真逆ではあるが(キングが怒るのもわかる)、ジャック・ニコルソンの(ミーム化するほどの)怪演もあって映画は映画で非常に印象深い。リアリズムと幻想性のバランスの良さも、本作の魅力といえるのではないか。

関連記事:弘兼憲史人生を学べる名画座『シャイニング』|「仕事ばかりで遊ばない」

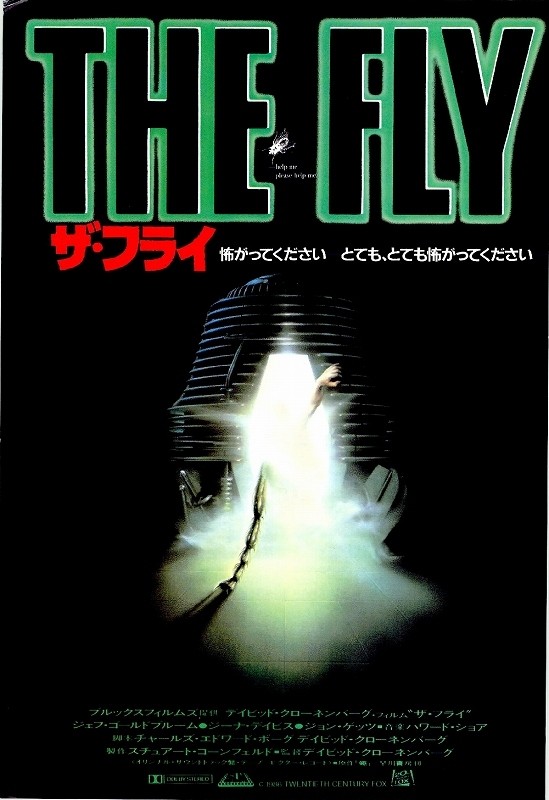

7:『ザ・フライ』

■クローネンバーグが描く恐怖と悲劇の物語

古典的SF映画『蝿男の恐怖』をデヴィッド・クローネンバーグが驚異のSFXを駆使してリメイクした本作。物質転送装置を開発した科学者の体にハエのDNAが組み込まれてしまったことにより、体の中も外も徐々に「人間ならざるもの」へと変容していく恐怖が映し出される。

とにかく観た者の記憶に鮮烈に刻まれるのが、通称「ブランドル・フライ」と呼ばれる怪物の姿だろう。

ブランドルとはジェフ・ゴールドブラム演じる科学者の名前であり、特殊メイクによりゴールドブラムの姿が人間ではなくなっていく過程や、クリス・ウェイラスが手がけた生々しいクリーチャーエフェクトは圧巻のひと言。

また本作は科学の暴走を描くと同時に、悲劇のラブロマンスでもある。恋人のヴェロニカ(ジーナ・デイヴィス)に対して自我を失くしたブランドル・フライが見せた行動には、ホラー映画ながら涙を禁じ得ないはず。

関連記事:<考察>『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』クローネンバーグの世界を読み解く

8:『ブラック・レイン』

■松田優作が命を賭して挑んだハリウッドアクション

『エイリアン』『ブレードランナー』と立て続けに話題作を放ってきた名匠リドリー・スコット監督が舞台に選んだのは、日本。アメリカと日本両国の刑事が価値観や文化などの立場を越えながら、凶悪なヤクザの行方を追う。

アメリカの刑事ニックとチャーリー役にマイケル・ダグラスとアンディ・ガルシア、日本の刑事・松本役に高倉健、ニューヨークで殺人を犯し送還先の大阪で逃亡するヤクザ・佐藤に松田優作を起用。

他にもケイト・キャプショー、神山繁・若山富三郎・安岡力也・内田裕也・ガッツ石松・國村隼らが参戦している。

リドリー・スコットが映し出す大阪の街並み、撮影監督ヤン・デ・ボンによる迫力のチェイス・ファイトシーン、アジアンテイストの情感にあふれるハンス・ジマーの音楽など見どころは盛りだくさん。

何より、癌を患いながら病を隠して撮影に挑んだ松田優作の鬼気迫る演技を目に焼きつけてほしい。

9:『ゴジラVSビオランテ』

■平成VSシリーズを代表する一作

『シン・ゴジラ』や『ゴジラ-1.0』が連続してヒットを記録し、ハリウッドでもモンスターバースとして世界観の拡張が続くキング・オブ・モンスター「ゴジラ」シリーズ。

1954年の第1作以降数々のタイトルが作られてきたが、中でもファンからの評価が高くいまなお愛され続けている1本が『ゴジラVSビオランテ』だ。

ビオランテとは自然発生的な怪獣ではなく、テロ事件で娘を失った博士がバラに娘の細胞を融合させ、さらにゴジラの細胞(G細胞)を与えたことで誕生した植物由来の怪獣。直立したバラの花状の形態から何本もの触手を持つ植獣へと変容を遂げており、2度にわたってゴジラとの激突を繰り広げた。

植物+怪獣の造形はシリーズ屈指の出来映えといっても過言ではなく、ゴジラをも凌駕する巨体が突進する姿は迫力満点。またビオランテは行き過ぎた科学の力によって生まれた怪獣であり、人類へ警鐘を鳴らすという意味では、公害をテーマにした『ゴジラVSヘドラ』にも通じるところがある。

ちなみに「G細胞」は、『ゴジラ-1.0』で描かれた“あるシーン”でも重要な意味を持つことが判明。今後のゴジラシリーズの行方を占う上で、『ゴジラVSビオランテ』は大きな意味を持つことになる……かもしれない。

関連記事:日本映画の未来に『ゴジラ-1.0』の海外ヒットが極めて重要な理由

10:『スウィートホーム』

■トラウマ必至の描写が連発する黒沢清監督“幻の”初期作

本作はかつて“間宮夫人”が惨劇をもたらした間宮邸を舞台に、TVクルーが館に足を踏み入れたことで巻き起こる怪奇現象を描いたホラー作品。

下半身を消失してなお息のある状態やドロドロに溶解する人体など、直接的なショックシーンの数々はトラウマものだが、同時に邦画とは思えないスケールが本作の魅力でもある。

スタッフ・キャストも信じられないほど豪華。黒沢清監督を筆頭に伊丹十三(プロデュース兼出演)、ディック・スミス(SFX)、白組(スペシャルビジュアル ※山崎貴のクレジットも)、キャストととして宮本信子・山城新伍・NOKKO(REBECCAのボーカル)・古舘伊知郎・黒田福美らが名を連ねた。

なお本作はゲーム化されており、『バイオハザード』の元ネタとしても知られている。そんな話題作かつ黒沢清監督作品でありながら、本作は諸事情によりBlu-ray・DVD化および配信はされていない。

過去に販売されたビデオソフトとレーザーディスクも廃版となった、いまとなっては幻の作品だ。

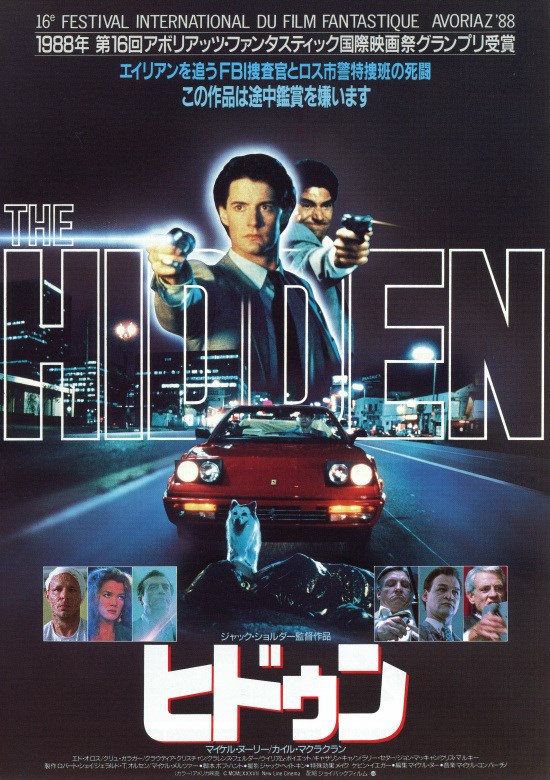

11:『ヒドゥン』

■決してイロモノ扱いしてはいけない面白さ!

当たり前のように映画がテレビで放送されていた、それ自体が娯楽のひとつだった時代。40代以上の人なら『ヒドゥン』という印象的なタイトルを覚えている人は多いかもしれない。

テレビ放送の常連だった本作は、人の体を乗っ取り凶悪犯罪に走らせる(キショク悪いナメクジのような)地球外生命体と、それを追う捜査官の攻防を描いたSF映画。地球外生命体を追うワケあり捜査官役にカイル・マクラクランを起用した本作は、映画好きでも「いかにもB級」なあらすじを聞いて鑑賞リストから弾いてしまうかもしれない。──が、ちょっと待ってほしい。

確かにイロモノといえばイロモノだが、エンタメ作品としての「良さ」が詰まっているのも事実。とくに後半の展開やクライマックスの「落としどころ」は映画の教科書に載せてもいいレベルだと思う(真顔)。

今後も推していきたい、文字どおり80年代の「隠れた(Hidden)」名作映画の1本だ。

まとめ

1980年代は映画史に残る名作が数多く生み出された時代であり、今回紹介しきれなかった『ダイ・ハード』や『バットマン』『プレデター』『グレムリン』など、いまなお強い影響力を持ったタイトルがひしめき合っている。

その全てを鑑賞するのは無理かもしれないが、各作品が放つ魅力を1作ごとにじっくり味わってみてはいかがだろうか。

(文:葦見川和哉)

–{配信サービス一覧}–