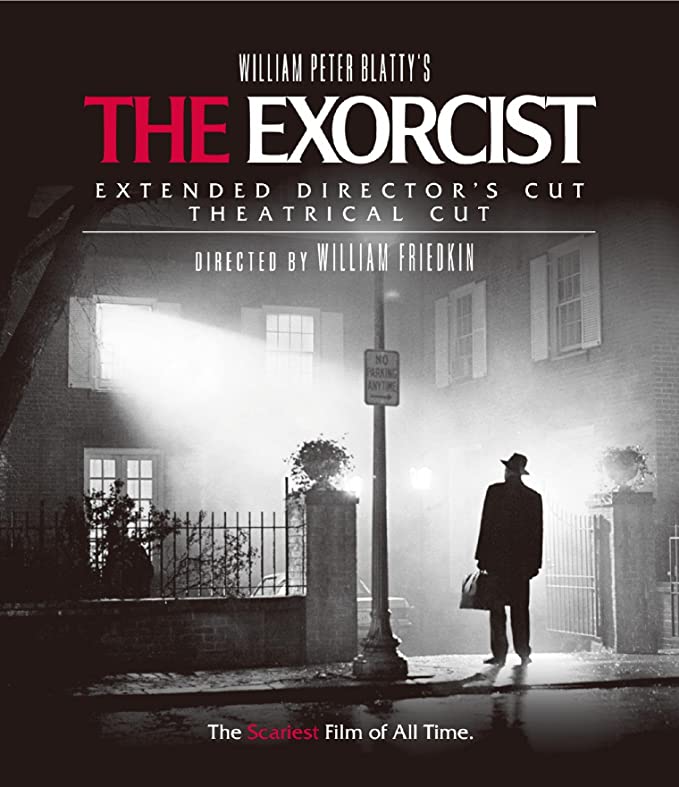

弘兼憲史人生を学べる名画座 Vol.10|『エクソシスト』|「悪魔はウソつきだ」

『エクソシスト』が製作されたのは1973年、僕が会社員のときでした。大阪の梅田で観た記憶があります。

今となってはよくある話ですが、「悪魔がとり憑く」というテーマをここまで正面から取り上げた映画は、それまでなかった。だから、思いっきり「恐怖」でしたね。

『エクソシスト』の後は、二番煎じ三番煎じで、同様のホラー映画がたくさん出てきましたが、そのどれもが『エクソシスト』を凌いでいません。その意味で、この作品も「名画」と呼べるのではないかと思います。

この映画からのワンシーンは、悪魔祓いの経験があるメリン神父(マックス・フォン・シドー)が、初めての経験に戸惑いを隠せないカラス神父(ジェーソン・ミラー)に対して忠告するシーンです。

──────────────────────────────

メリン神父とカラス神父、法衣を身にまとい悪魔祓いの準備をしている。

メリン

「絶対に悪霊と会話してはならぬ

関連事項の質問を越えた会話は危険だ

悪魔はウソつきだ

我々を混乱させ そのウソに真実を混ぜて我々を攻めるのだ

それは心理的で非常に強力だ

だから聞くな 耳を傾けてはならぬ」

──────────────────────────────

そうです。悪魔はウソつきなのです。

メリン神父を呼ぶ前に、カラス神父は何度かリーガン (リンダ・ブレア)にとり憑いた「悪魔」と対峙します。でもその悪魔、どうもインチキ臭いのですね。

水道の水を「聖水だ」といってかけたら騙されてとても苦しむし、カラスの母のことを話すけれども「旧姓はなんだ?」と問い返すと答えられない。悪魔である証拠として録音した「未知の言語」も、分析してみるとただの英語だということが判明する。

そういった具合に、カラスは「本当に悪魔が憑いているのか?」という疑問を捨てきれない。でも、不可思議な現象は確かに起こっている。

なぜ、こんな現象が起こるのだろう?

カラスは、自分の母親を亡くした直後ということもあって、精神的にかなり追いつめられていく。そして教会へと救いを求め、メリンが派遣される......。

この作品が他の「悪魔もの」と一線を画しているのは、悪魔のウソ臭さをキッチリと描いていることではないでしょうか。「悪魔」を絶対的な悪の象徴とは描かずに、非常にウソ臭いものとしている。そこにかえってリアリティが生まれているのではないかと思うのです。

(メリンとカラスは、少女にとり憑いた悪魔と対決するのだが…。)

『エクソシスト』の原作と脚色を手がけたウィリアム・ピーター・ブラッティは、1949年にメリーランド州で実際に起こった事件から構想を得たと言っています。14歳の少年に悪魔がとり憑き、家中に異様な物音が響いて家具は勝手に動き出す。ベッドが激しく揺れるかと思えば、少年の肌には文字が浮かび上がってくる。少年は嘔吐と放尿、下品な言葉で周囲の人を罵るようになる......。この辺りの症状はすべて、映画の中でも描かれていますが、この少年はイエズス会の神父の「悪魔祓い(エクソシスト)」によって、昔のままの健康な身体に戻ったとのことです。

信じる、信じないは個人の自由ですが、みなさんはいかがでしょう?

興醒めさせるようで恐縮ですが、僕はまったくこのような話を信じていません。漫画ではオカルトものも描きますけれども、まったく信じてはいないのです。

まず第一に、幽霊に実体があるのならば、これだけ科学が発達しているのですから絶対に撮影されているでしょう。「目には見えるが、カメラには写らない」と言われても筋が通りません。肉眼よりも精巧なレンズはいくらだってありますからね。

この映画に描かれている「悪魔がとり憑く」という現象は、当時の医学では解明できなかったなんらかの病気ではないでしょうか。

日本にも昔「キツネ憑き」というものがありましたが、実際にキツネがとり憑くわけはありませんし、現代においてそれを肯定する人はまずいないでしょう。

やはり、当時としては説明できなかった病気の一種だと思います。いきなり昏倒して舌を噛んでしまう。口からグワーッと泡を吹く。身体のコントロールが利かなくなって放尿したり、自分でもわけのわからないことを叫んでしまう。顔の皮膚が引きつって目がグーッとつり上がる......。そうすると、キツネのような形相に見えてしまうのです。

それを外国では、「悪魔がとり憑いた」と言った。そこに悪魔祓いという職業が出てきたのでしょう。今では医学的にも認められている二重人格、多重人格という症状も、昔の人には到底理解できなかったのです。

『エクソシスト』の監督であるウィリアム・フリードキンは、『フレンチ・コネクション』 (1971年)でアカデミー賞の作品賞と監督賞を受賞した名監督。当時、彼がオカルトものを撮ったというのでちょっとびっくりしましたが、フリードキンも悪魔という存在を絶対的には捉えていなかったのだと感じます。

矛盾点や否定的な視線もちゃんと意識した上で、エンターテイメントとしてこの作品を撮った。だからこそ、『エクソシスト』は名画なのだと思うのです。

結局、オカルトやホラーというのは、人間が作り出した意識の遊びです。恐怖を楽しむという、人間独特の遊びなのです。

そしてそれは「遊び」ですから、否定は一切しません。怖いと思って「キャー!」と叫んで、「面白かったね」と思えればいい。霊や悪魔の存在をまったく信じない僕としても、ホラーやオカルトは結構好きです。

エンターテイメントとして、もし本当にそんなことがあったら本気で嬉しいと思うし、もし完全に幽霊が見られるのであれば、1000万円でも払いますね。

でも、そういった現実離れしたようなことを心から信じ切ってしまうというのは、危険なことだと思います。実際、カルト的な宗教団体は、詐欺や集団自殺、テロ的な犯罪行為を起こすこともあります。

霊能者や悪魔祓いという存在が、昔から現実に存在している理由は、人間は自意識や思い込みによって左右され、ウソでもハッタリでも「ああ、そうなんだ」と信じてしまったら、そう見えてしまうし感じてしまうという生き物だからでしょう。

これは、実に怖いことです。なにも悪魔に限ったことではなく、人の話をなんでも鵜呑みにしてしまうのは危険です。人を騙す人というのは、メリン神父の言う悪魔と同じで、ウソの中に少しの真実を混ぜて相手を信じさせようとする。イカサマ宗教団体、マルチ商法、様々な種類の詐欺師たち......みんなそうです。

そんなウソに踊らされないためには、人に左右されない「自分」を持つこと。「あなたは そうかもしれませんが、私はこうです」という芯をしっかり持っていたいですね。もちろん、様々な経験や見たこと聞いたことによって影響を受けることはありますが、自分の芯がぶれてはいけません。芯がすぐにぶれてしまう人は、すぐに騙されてしまうし、人にも信用されないものです。

それにしても、『エクソシスト』はショッキングでした。心理的というより、ビジュアル的に怖い。特殊メイクによって作り出されたリーガンの顔、少女のものとは思えない声、吐き出される緑色の嘔吐物......。当時は、一人では観られないくらい怖かったですね。

CGもなかった時代に、よくこんな映像が撮れたものだと感心します。ベッドが宙に浮いたり、リーガンの首が一回転したり、今でいうサブリミナルのように一瞬だけなにかが写ったり......。そういった手法を初めて用いたフリードキンの映像は、なにからなにまでカルチャー・ショックでした。

当時14歳だったリンダ・ブレアという少女に、「ファック・ミー」などという当時としては考えられないような卑猥な言葉を言わせたことも話題となりました。観客が心臓発作を起こしたり、教会やさまざまな団体からの非難を受けて州によっては上映禁止となったりということもありました。

そして、『エクソシスト』の大ヒットの後、空前のオカルトブームが巻き起こりました。『ヘルハウス』(1973年)、『オーメン』(1976年)、『サスペリア』(1977年)など、数えたらきりがないほどですが、この映画の完成度は群を抜いていますね。

『エクソシスト』は、終わり方がすっきりしないという人もいます。確かに、「俺に乗り移ってみろ」と悪魔を挑発したカラスが、窓から身を投げて石段を転げ落ちて死んでしまうといった描写では、本当に悪魔が滅んだのかどうかはわかりません。

ですがこれも、あえて説明しないというフリードキンの演出によるものでしょう。最後まで不安を残したまま終わるというのも、これ以降の恐怖映画によくある手法となりました。僕は作家としても、ハッピーエンド的な、あるいは勧善懲悪的な終わり方がいいとは思っていません。やっと問題が解決してホッとしているときに、「実は全然解決してないよ~」と手がビヨ~ンと伸びてくるというのも流行りましたね。

最後にすごいドンデン返しがあるといえば、ブライアン・デ・パルマ監督の『キャリー』 (1976年)。キャリーが死んでお墓で偲んでいるときに、いきなり墓の中から手が出てくる。あれは幻想でしたが、『13日の金曜日』(1980年)では、死んだと思っていたジェイソンが水の中からガバーッと出てくる。

なんでもいいというわけではありませんが、単純に「正義が勝って終わり」というのではなくて、観る者に不安を残すという手法は好きです。予定調和に恐怖はないですからね。

B級ホラー映画も好きです。

今の僕の楽しみの一つは、寝酒を飲みながら深夜の衛星放送や有料テレビでやっている映画をザッピングすることですが、一本丸々観ると睡眠不足になってしまうので1時間ほど観て適当なところで寝るようにしています。

そんなとき、途中から観て途中でやめてもオッケーなのは、なんといってもB級ホラー。『羊たちの沈黙』(1990年)のようによくできた映画は、途中から観て途中でやめることはできないのですが、すごいくだらないB級ホラー映画は気楽に観られる。

「どうでもいいよ的な映画」も、それなりに楽しむ方法があるのですね。自分にとって、なんの役にも立ちませんが......。

最後に、まったく恐怖とは関係ない話をします。カラスとその親友の神父との間に、ちょっと同性愛的な雰囲気を感じたのは僕だけでしょうか。石段から転落して血だらけになったカラスの元へ駆け寄った神父が、彼の手をギューッと握りしめる。そこにどうもホモっぽさを感じたのです。この状況を僕は『課長 島耕作』の中で、樫村がフィリピンで撃たれたときのシーンで引用させていただきました。

(盟友・樫村の最期。愛する島耕作の胸の中でその生涯を閉じた。島耕作の数ある名シーンの一つ。)

(C)弘兼憲史/講談社

弘兼憲史 プロフィール

弘兼憲史 (ひろかね けんし)1947年、山口県岩国市生まれ。早稲田大学法学部を卒業後、松下電器産業(現・パナソニック)勤務を経て、74年に『風薫る』で漫画家デビュー。85年に『人間交差点』で小学館漫画賞、91年に『課長島耕作』で講談社漫画賞を受賞。『黄昏流星群』では、文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞、第32回日本漫画家協会賞大賞を受賞。07年、紫綬褒章を受章。19年『島耕作シリーズ』で講談社漫画賞特別賞を受賞。中高年の生き方に関する著書多数。

無料メールマガジン会員に登録すると、

続きをお読みいただけます。

無料のメールマガジン会員に登録すると、

すべての記事が制限なく閲覧でき、記事の保存機能などがご利用いただけます。