スタジオジブリ作品『ゲド戦記』は、宮崎駿の長男・宮崎吾朗が初監督を務めたことや、主題歌「テルーの唄」も話題になり、興行収入は76億円を突破する大ヒットを記録しました。

本作には、はっきりと描かれていないためにモヤモヤしてしまう要素や、観念的すぎてわかりにくいシーンも数多くあります。ここでは、その疑問を少しだけでも解消できるかもしれない、さらに作品を奥深く知ることができるポイントについて解説してみます。

もくじ

[関連記事] 超意外な結果!?ジブリ映画の興行収入ランキング|最下位一歩手前にあの名作!?

※以下からは本編のネタバレに触れています。まだ映画を観たことがない、という方は鑑賞後に読むことをおすすめします。

1:なぜ主人公は“父殺し”をしたのか?

映画のオープニングは、主人公のアレンが“立派な”王である父を刺してしまうという衝撃的なものです。

監督が何しろ宮崎駿の息子であり、本編でアレンが父を刺した理由が明かされることもないのですから、この“父殺し”は当然のように現実の宮崎駿と宮崎吾朗の親子の軋轢を揶揄しているのではないか、と憶測がされていました。これは、アーシュラ・K・ル=グウィンの原作小説には存在しないシーンでもあります。

しかしながら、「宮崎吾朗は偉大な父である宮崎駿を殺したがっていたんだ!」と短絡的に解釈するのは間違っています。なぜなら、この父殺しを提案したのは、宮崎吾朗ではなく鈴木敏夫プロデューサーであるからです。

宮崎吾朗が初めに描いたオープニングの絵コンテは「お母さんがアレンを逃してあげる」というものだったのですが、鈴木プロデューサーは「映画の冒頭には“ケレン”が必要」、「吾朗くんも父親のコンプレックスを払拭しなければ世の中に出られない」という意思のもと、アレンが父親を刺してしまうというオープニングを提案したのです。

宮崎吾朗はこの提案に「え?刺していいんですか?」と初めは驚いていたそうですが、一方で「腑に落ちたところも大分あります」とも答えています。その理由は、単純にアレンが父を憎んでいただとかそういうことではなく、「若い頃には自分で自分をコントロールできなくなる、なぜ自分がそんなことをしたのかわからないことがあるんです」や「自分を取り巻いている隙間のない存在の象徴が父親だと思ったんです」ということだったのだとか。

すなわち、この父殺しが指しているものは、宮崎駿と宮崎吾朗というごく限られ関係だけを指すのではなく、もっと普遍的な、閉塞感に悩み、衝動を抑えられない若者たちの心を捉えていると言っていいでしょう。

本編でアレンもまた、中盤に「わからないんだ、どうしてあんなことをしたのか」、「ダメなのは僕のほうさ。いつも不安で自信がないんだ。それなのに時々、自分では抑えられないくらい、凶暴になってしまう」と、“理由がわからない”ことそのものに悩んでいたことを打ち明けます。(それは、テルーの美しい唄を聞いた後のことでした)

思えば、宮崎駿監督作品には、『紅の豚』でポルコが豚になった理由であったり、『魔女の宅急便』でキキが魔法を使えなくなった理由であったり、『崖の上のポニョ』でポニョがトンネルを怖がった理由であったりと、“明確な理由づけをしない”ことが多くあります。これらは説明不足と言うよりも、「観た人それそれぞれが想像を働かせて解釈して欲しい」、「観た人それぞれの悩みに寄り添うものであって欲しい」という意図を感じます。この優しく、深読みもできる宮崎駿の作風を、宮崎吾朗は受け継いだと言えるのではないでしょうか。

また、宮崎吾朗は「僕としてはアレンその人になったつもりはなく、アレンという子がずっと横に立って彼を見ていた感じです。彼と同化するのではなく、もっと客観的な状況で彼を捉えて、全体の中ではどうなんだと、横で見ていた」とも語っています。この発言からも、アレン=宮崎吾朗であると、単純に考えるべきではないでしょう。

まとめると、本作の冒頭で父殺しが行われたのは、元々は鈴木プロデューサーからの「宮崎吾朗が偉大な宮崎駿へのコンプレックスを乗り越える」というメタファーを(おそらくは話題を集めるためのマーケティングも)含めて提案されていたものだったが、宮崎吾朗監督自身はもっと客観的な視点で、普遍的に若者へ訴えるものであると捉えて製作に取り組んでいた、ということなのです

–{2:“影”とはいったい何であるのか?}–

2:“影”とはいったい何であるのか?

劇中、アレンは自身の“影”に怯えていましたが、終盤ではその影こそが、抜け殻のような存在になり、アレンの体を求めてさまよっている“光”であったことが明かされます。

原作小説における影は“心の闇の部分が実体化して襲ってくる”というシンプルな存在でしたが、映画の影はそれとはまったくの正反対のものとされているのです。その理由は、やはり前述した父殺しが冒頭で描かれていたためであるのでしょう。

実体となっている父を殺したアレンのほうが、実は影であり、衝動を抑えられない心の闇そのものである。そして、本来であれば共存してなければならない“光”から逃げている、というのは確かに納得できます。そして、心の闇が恐れていた光を受け入れる(同化する)ことができれば、前に進むことができる……ここにも、普遍的な若者へのメッセージが込められているのでしょう。

余談ですが、『ゲド戦記』の原作小説は世界中の物語に影響を与えており、あの『スター・ウォーズ』シリーズで内なる心の光と影の戦いが描かれているのも、その世界観を元に作られためだとも言われています。宮崎駿もまた、原作者のル=グウィンに「『風の谷のナウシカ』から『ハウルの動く城』に至るまで自作のすべてが影響を受けている」とはっきりと告げたこともあるそうです。

–{3:“均衡が崩れた世界”が示すものとは何か?}–

3:“均衡が崩れた世界”が示すものとは何か?

劇中では、ハイタカは“均衡を崩そうとする動き”が世界で起きていると告げており、作物が枯れ、街では麻薬のようなものがはびこり、店では“まがいもの”の商品が売られるようになっています。この均衡が失われつつある世界が示しているものとは、何なのでしょうか。

これにも明確な答えはないのでしょうが、宮崎吾朗監督は「均衡とは何かが突出しないという状態であり、その均衡が進めば善悪の判断はほとんどなくなっていく。何かに一直線になりたい若者は、その世界では悩んでしまうんです」とも語っています。

アレンが父を刺したのも、竜が共食いを初め、数々の災厄が王国に告げられたその時でした。世界の均衡が崩れたからでこそ、今まで悩んでいたアレンは衝動を開放して(悪意を表出させて)父殺しをしてしまった、と言ってもよいでしょう。魔法使いのクモが望んでいた“不老不死”も、生き物たちが死に、また生まれるという均衡が保たれた生命のサイクルから逸脱するものです。

物語上ではクモを倒すことができましたが、それでも世界に均衡が訪れたかどうかは描かれていません。ただ、エンドロールでは、アレンとハイタカ、テルーとテナーはただただ生きるために畑や家の仕事をしていました。そこには、作中で幾度となく描かれていた(悪役のウサギや2人組のおばさんなどの)悪意はまったく表出せず、4人は笑いあって食事もしていました。

均衡が保たれた世界は、若者にとって(父に鬱積した気持ちを溜めこんでいたアレンのように)必ずしも歓迎できるものではないかもしれない。しかし、やはり均衡が崩れると不幸や悲劇、人間による悪意が表出してしまう。だからでこそ、人はなるべく均衡を保たれた世界を目指すべきではないか……。エンドロールの“ただ仕事をする”ということにも、小さなことからでも均衡を保たれた世界を目指すかのような、人間の気高さを感じるのです。

ちなみに、鈴木プロデューサーは「現在の“過保護に育てられている子どもたち”が、監視から逃れ、自由を手にしたい、自分を見つけたい、そういう時に、1つの道を指し示す映画になりうる」とも考えていたそうです。劇中でアレンは自らの闇の心と向き合い、そして大切な人のために戦うようになっていくのですから、確かにそのような映画になっていますね。

–{まとめ:そもそも、宮崎吾朗が監督を務めた理由は?}–

まとめ:そもそも、宮崎吾朗が監督を務めた理由は?

宮崎吾朗は『ゲド戦記』の監督になる前、造園コンサルタント業や三鷹の森ジブリ美術館の総合デザインなどを手がけており、それまでアニメーションを作ったことはありませんでした。そうであるのに、なぜいきなり長編アニメ映画の監督を務めることになったのか……その理由は、企画の難しさから監督候補だったアニメーターが降りてしまったこと、“彼ならできる”と鈴木プロデューサーが感じたことにあるそうです。(宮崎吾朗は監督をすることにさすがに躊躇はしたものの、この申し出を断ることはなかったそうです)

もちろん、ただ見切り発射で宮崎吾朗が監督に抜擢されたわけではありません。宮崎吾朗は作画開始前に絵コンテをすべて揃えるという目標を掲げて成功していたり、「あいつは絵がヘタだ」と息子の監督業を許そうとはしなかった宮崎駿をイメージイラストを描き上げて認めさせたりもしました。(その後も宮崎吾朗はスタッフをまとめあげる類まれな統率力を発揮したり、炊き出しをしてスタッフに食事を振る舞ったこともあったのだとか)

鈴木プロデューサーは、宮崎吾朗による絵コンテを観て驚いたそうです。まるで経験があるかのように描き上げたばかりか、それはまさに“宮崎アニメ”と言える出来栄えだったからです。それを見た鈴木プロデューサーは、宮崎吾朗が監督を引き受けた理由を、「ずっと映画が作りたかったからだ」と納得したのだとか。

完成した『ゲド戦記』は、明らかに不完全なところがあり、作画やキャラクターの魅力も宮崎駿作品には及ぶものではない、というのが正直なところです。

しかしながら、作品の背景には、宮崎駿の血を引き継いた才覚や、宮崎吾朗の“ただアニメを作りたい”意欲が見えます。何よりも、不安な時代に生きる若者へのエールにもなっている本作をことさらには否定したくはありません。確かな意義のある映画であったと、筆者は肯定したいです。

おまけその1:宮崎駿の名作『シュナの旅』を読んでみよう

実は、映画『ゲド戦記』にはル=グウィンの小説とは別に“原案”となる作品が存在します。それは、1983年に宮崎駿が描き上げた絵物語『シュナの旅』です。

『シュナの旅』で厳しい環境にさらされた人々や、奴隷や人買いが登場することなどが、映画『ゲド戦記』と共通しています。実はこの『シュナの旅』自体も小説『ゲド戦記』の影響を受けているため、宮崎吾朗が父・宮崎駿を意識した映画を作る土台としてはうってつけだったというわけです。

『シュナの旅』には宮崎駿作品すべてに共通する優しさや美学がはっきりと表れている一方で、その作品群の中でも随一のシビアな世界が描かれています。まだ読んだことがないという方は、“宮崎駿の真髄を知れる”ことを期待して読んでみることをおすすめします。

おまけその2:『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』との共通点があった!

©2016 TWO STRINGS, LLC. All Rights Reserved.

現在公開中のアニメ映画『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』は、“『この世界の片隅に』の再来”と言われるほど、口コミで評判が評判を呼び、ロングランヒットを記録しています。奇しくも、『ゲド戦記』における「限りある命がなぜ大切なのか」という問いが、この『クボ』で同様に示されているのです。

『ゲド戦記』での“命の大切さ”の教えは直接的すぎて説教臭くなってしまいましたが、『クボ』ではそれらはごく自然に描かれており、かつ「人はなぜ物語を必要とするのか」というさらなる普遍的な問いにも1つの答えを提示しています。(両作品には、高畑勲監督の『太陽の王子 ホルスの大冒険』を彷彿とさせるところもありました)

『クボ』の監督は宮崎駿作品に影響を受けたことを明言しており、大人も子どもワクワクできる冒険活劇は“往年のジブリ映画”のような印象もあります。宮崎駿の作風を受け継ぐ映画を観たいという方は、ぜひ『クボ』も劇場で堪能してみてください。

※筆者はこちらの記事も書きました↓

・『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』は全日本人が必見の大傑作!その素晴らしさを本気で語る!

・『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』特別座談会!闇の姉妹の魅力やストップモーションアニメの意義を大いに語る!

(文:ヒナタカ)

–{『ゲド戦記』作品情報}–

『ゲド戦記』作品情報

ストーリー

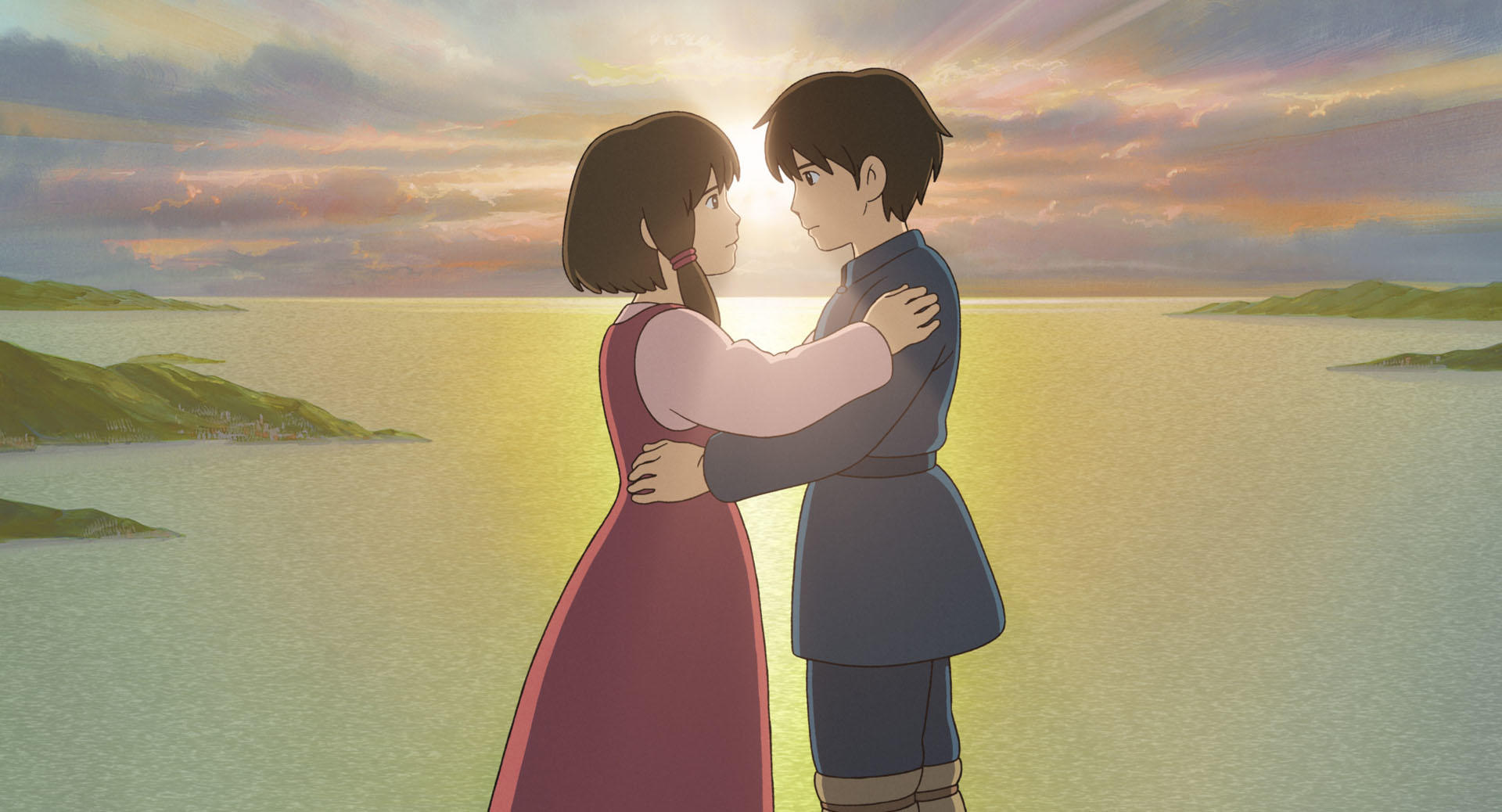

生きることの意味、命の大切さ

少年と少女が見つけ出す希望の「光」とは…

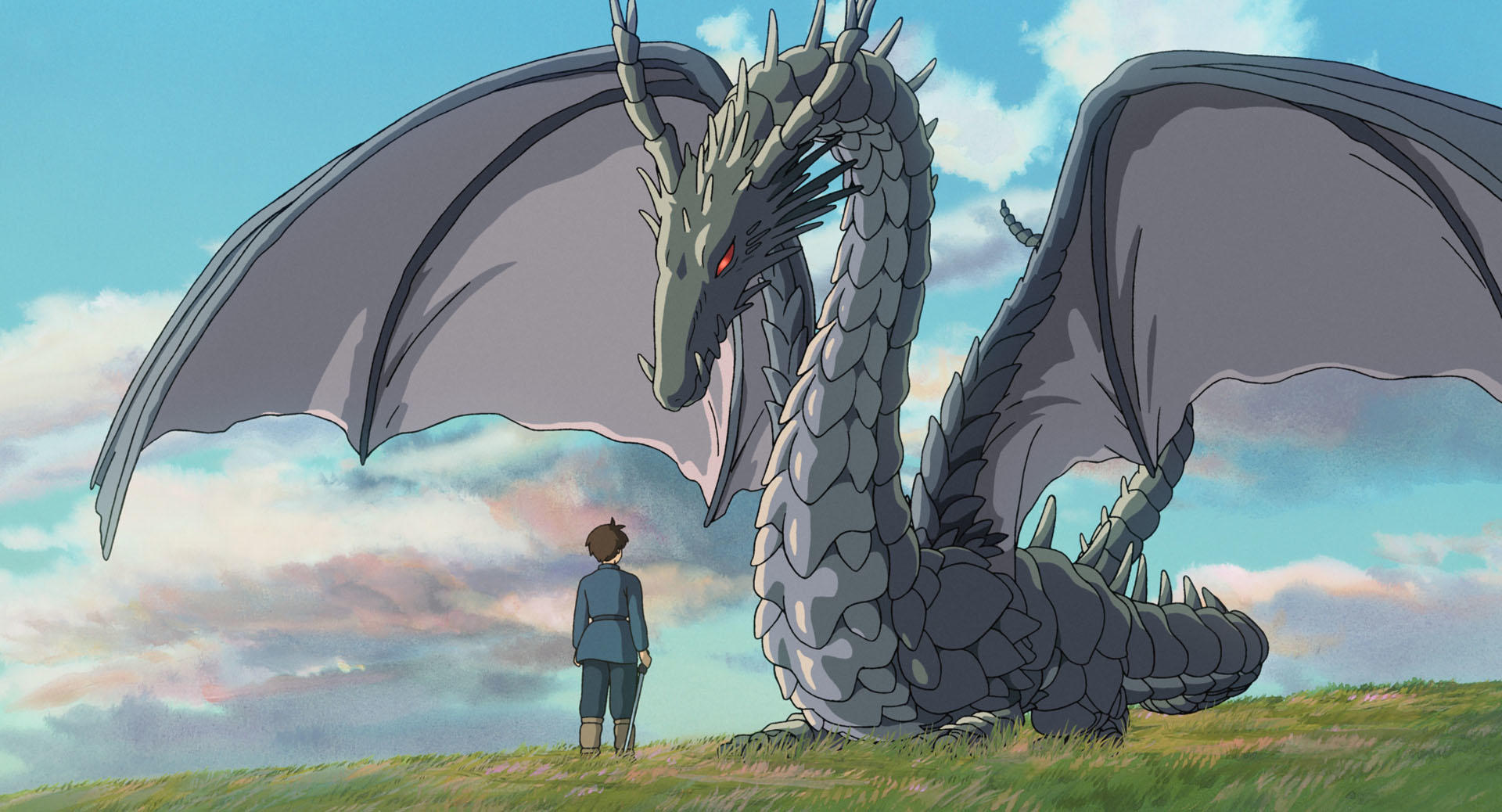

「魔法」が日常的に存在する多島海世界「アースシー」。そこでは人間の住む世界に現れるはずのない竜が突然現れて共食いを始め、魔法使いが魔法の力を失うなど、異常事態が次々に起こっていた。その原因を探って旅を続けていた「大賢人」と呼ばれる魔法使い・ゲド、通称ハイタカ(菅原文太)は、ある日、エンラッドの国王(小林薫)である父を刺し、国から逃げている途中だった王子・アレン(岡田准一)と出会う。アレンは、世界を覆いつつある「影」に怯えていた。

ハイタカと共に旅をすることになったアレンは、美しい港町、ホート・タウンに到着。しかしその街もかつての輝きを失い、麻薬や人買いが横行していた。

そんな街角で人狩りのウサギ(香川照之)の襲撃を受けていた少女・テルー(手嶌葵)を助けようとしたアレンは、ウサギに襲われ囚われの身に。ハイタカは奴隷として売り払われそうになっていたアレンを救出。そしてハイタカの昔なじみの巫女・テナー(風吹ジュン)の家を訪れたアレンは、テルーと再会する。 テナーの家で畑仕事などを手伝う中で、少しずつ人間らしさを取り戻していくアレン。そんなアレンにテルーも少しずつ心を開き始めるが、アレンが自ら生み出し彼に付きまとう「影」は彼の心をむしばんでいく。そんな中ハイタカは、世界の均衡が崩れかけている元凶が魔法使いの・クモ(田中裕子)であることを察知。過去のある出来事からハイタカを恨み続けているクモは、アレンの心の中の「影」を利用してハイタカを倒そうと決意するのだが…!?

スタッフ

原作:アーシュラ・K.ル=グウィン「ゲド戦記」(清水真砂子訳・岩波書店刊)

原案:宮崎駿「シュナの旅」(徳間書店刊)

監督:宮崎吾朗

脚本:宮崎吾朗、丹羽圭子

音楽:寺嶋民哉

主題歌:「時の歌」

作詞:新居昭乃 宮崎吾朗 作曲:新居昭乃 保刈久明 編曲:寺嶋民哉 歌唱:手嶌葵

挿入歌:「テルーの唄」

作詞:宮崎吾朗 作曲:谷山浩子 歌唱:手嶌葵 (シングル・アルバム「ゲド戦記歌集」/ヤマハミュージックコミュニケーションズ)(サントラ/徳間ジャパンコミュニケーションズ)

声の出演

<アレン> 岡田准一

<テルー> 手嶌葵

<クモ> 田中裕子

<ウサギ> 香川照之

<テナー> 風吹ジュン

<ハジア売り> 内藤剛志

<女主人> 倍賞美津子

<王妃> 夏川結衣

<国王> 小林薫

<ハイタカ(ゲド)> 菅原文太

上映時間

約115分

公開日

2006.7.29

ジブリ関連記事:『千と千尋の神隠し』より深く楽しめる「8つ」のポイント

ジブリ関連記事:『もののけ姫』を奥深く読み解く「5つ」のポイント!子供が登場しない理由とは?

ジブリ関連記事: 『ハウルの動く城』を深く読み解く「8つ」のポイント

ジブリ関連記事: 『崖の上のポニョ』|なぜ両親を呼び捨て?トンネルの意味は?

ジブリ関連記事:『風立ちぬ』を深く読み解く「10」のこと!

ジブリ関連記事: 『紅の豚』ポルコはなぜ豚になったのか?その疑問を解き明かす5つの事実

ジブリ関連記事: 『魔女の宅急便』、「4つ」の盲点!これは“仕事”と“才能”の物語だ!

ジブリ関連記事:『風の谷のナウシカ』を深く読み解く「5つ」の事実

ジブリ関連記事:『となりのトトロ』が深い5つの理由!

ジブリ関連記事:なぜ『天空の城ラピュタ』は飛び抜けて面白いのか?