宮崎駿監督作品『ハウルの動く城』は、興行収入196億円を超えるという特大ヒットを記録しました。しかしながら、作品評価そのものは宮崎駿監督作の中でも突出して賛否両論を呼んでおり、「モヤモヤする」「良くわからなかった」という声もよく聞きます。

ここでは、『ハウルの動く城』のモヤモヤをちょっとだけでも解消できるかもしれない、さらに作品を奥深く読み解けるポイントを紹介すると共に、「なぜこのような内容になっているのか」ということも解説します。

※以下からは『ハウルの動く城』本編のネタバレに触れています。まだ観たことがないという方は、鑑賞後に読むことをオススメします。

もくじ

8:細田守監督の作品に『ハウルの動く城』の経験が反映されていた?

<関連記事>超意外な結果!?ジブリ映画の興行収入ランキング|最下位一歩手前にあの名作!?

1:なぜソフィーは時々もとの若い姿に戻るのか?

本作で最も多くの方が気になるであろうことは「荒地の魔女に呪いをかけられて90歳の老婆になったはずのソフィーが、なぜか時々もとの18歳の姿に戻っている」ということでしょう。劇中ではそのことを直接的に説明したセリフはなく、明確に “呪いが解けた”という描写もありませんでした。

結論から言えば、ソフィーが時々若返るのは「ソフィーの精神状態、または自己評価がそのまま年齢に反映されているから」で間違いありません。

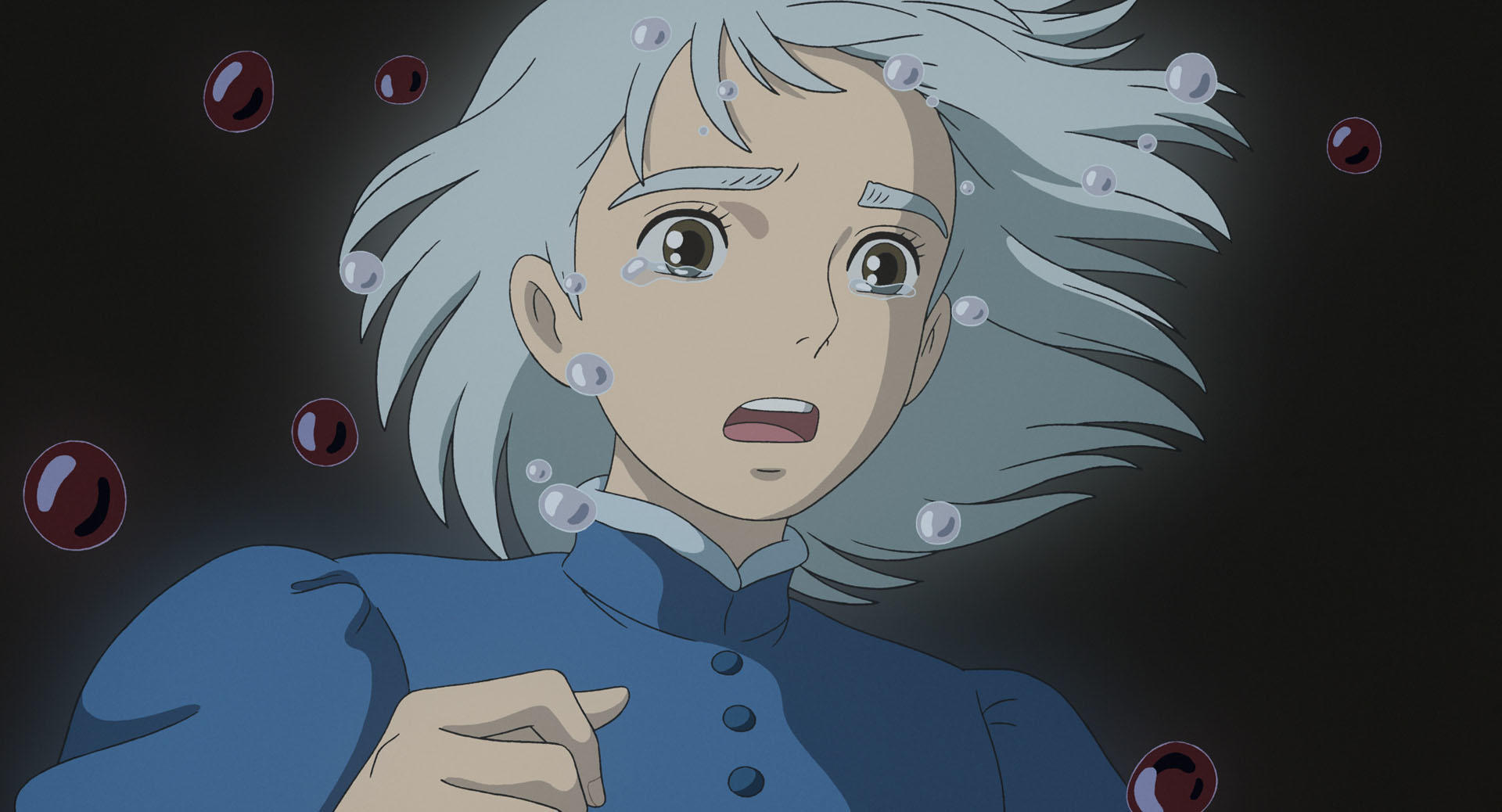

ソフィーが元の若々しい姿に戻った最もわかりやすいシーンは、ハウルの身代わりとして魔法使いのサリマンに会いに来た時のことです。ハウルの意思も顧みずに王国(戦争)の為にその力を使おうとしているサリマンに対して「ハウルは来ません。魔王にもなりません。悪魔とのことは、きっと自分で何とかします。私はそう信じます!」とソフィーが高らかに宣言すると、その髪の色も含めて彼女は元の姿に戻っていました。

この時、「ハウルを愛する」という“若々しい恋心”がソフィーを元の姿に戻したことは言うまでもありません。その後に戦争の火種がソフィーたちの眼前に迫ってからは、ずっと(ハウルのことを心から想っている)ソフィーは元の姿に戻っていますしね。

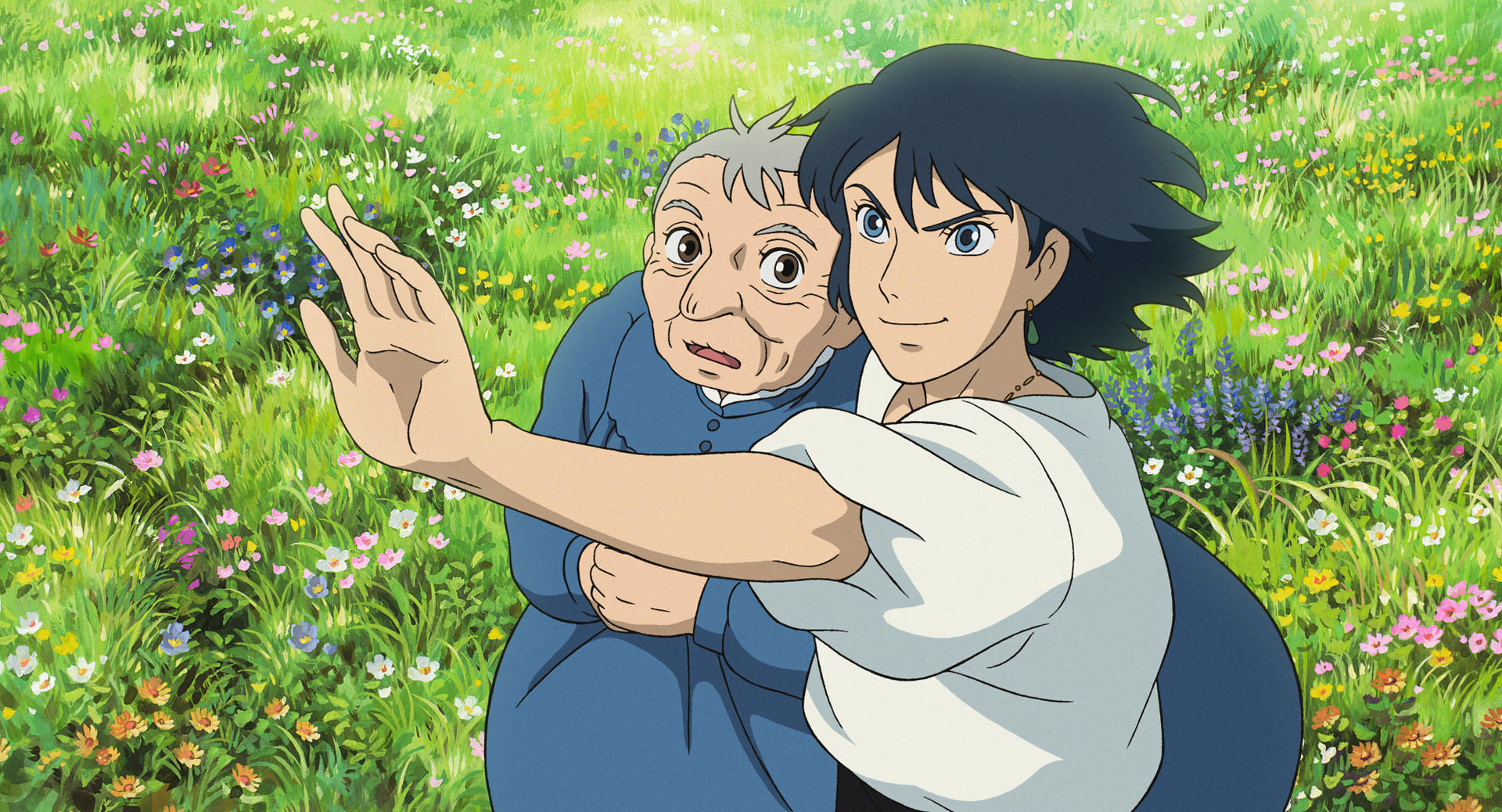

一方で、“自信がなくなった時”にソフィーは老婆の姿になっています。最もわかりやすいのは、ハウルに花が咲き乱れる美しい草原に招待してもらった時のこと。草原に降り立った時にソフィーは若い姿に戻っていましたが、「私きれいでもないし、掃除くらいしか出来ないから」と言った途端に老婆の姿に変わったうえ、「年寄りのいいとこは無くすものが少ないことね」と自虐的な物言いをしていました。

また、ソフィーは若いときの自分の容姿にも、そもそも自信を持っていませんでした。姉を心配する妹のソフィーに対して「大丈夫よハウルは美人しか狙わないもの」と返していますし、「美しくなきゃ意味がない」と絶望したハウルに対して「私なんて美しかったことなんて一度もないわ」と叫ぶのですから(その直後に外に出て涙を流しているソフィーは少しだけ若返っているようにも見えました)。ソフィーのそうした自己評価の低さこそが、荒地の魔女の老いてしまう(見た目がもっと醜くなる)呪いにかかってしまった理由なのかもしれません。

大切なのは、気の持ちようなのでしょう。自分が歳をとっていると思えば歳をとる、若いと思えば若い姿になる……これはファンタジーでしかあり得ないことのようでいて、現実でも実年齢よりも“心の年齢”のほうが大切になってくるのではないかという、普遍的にある“老い”の本質を突いているとも言えます(次の項でも詳しく解説します)。

–{“老い”を肯定している物語だった}–

2:“老い”を肯定している物語だった

『ハウルの動く城』の原作小説「魔法使いハウルと火の悪魔」の作者であるダイアナ・ウィン・ジョーンズは、ソフィーにかけられた呪いについて「若いソフィーが歳をとったのは不幸だけど、不幸中の幸いでもある。若い女の子だったらできない大胆なことも、ソフィーはできるようになります。彼女は歳をとって解放されたのよ」と答えています。

事実、ソフィーは活発な性格の妹のレティーに「一生あのお店(帽子屋)にいるつもりなの?」と聞かれて「お父さんが大事にしていたお店だし……私、長女だから」などと答えており、自分の本当にしたいことよりも“長女の自分がお店を継がなければならない”という責任感から、望まない人生を選ぼうとしていたようでした(原作小説ではその状況がさらに細かく書かれています)。

しかしながら、ソフィーは呪いをかけられ老婆になったことで皮肉にもその重責から逃がれ、かつお城の部屋を掃除する仕事も“自分の判断”で手に入れて、自身を助けてくれたハウルに再会して恋人にもなれるのです。

また、宮崎駿監督も「呪いが解け、おばあちゃんが若い娘に戻って幸せになりました、という映画だけは作ってはいけないと思った。だったら、年寄りは皆、不幸ということになる」「大切なのは彼女(ソフィー)が年を忘れること。原作には、いつ少女がもとに戻るか書いていない。作者のダイアナ・ウィン・ジョーンズが言いたいのは、歳は問題じゃないということだ」とも語っていました。

総じて、宮崎駿監督と原作者のダイアナ・ウィン・ジョーンズの意思は “老いることは不幸ではない”で一致しています。現実の社会では“若さ”が価値あるものとして捉えがちになってしまいますが、『ハウルの動く城』ではむしろ老いたことで束縛された人生から解放されることもある(そもそも年齢は関係ない)んだという……究極的には“老い”を肯定している物語と言っていいでしょう。

–{荒地の魔女の老いた姿が証明しているものとは?}–

3:荒地の魔女の老いた姿が証明しているものとは?

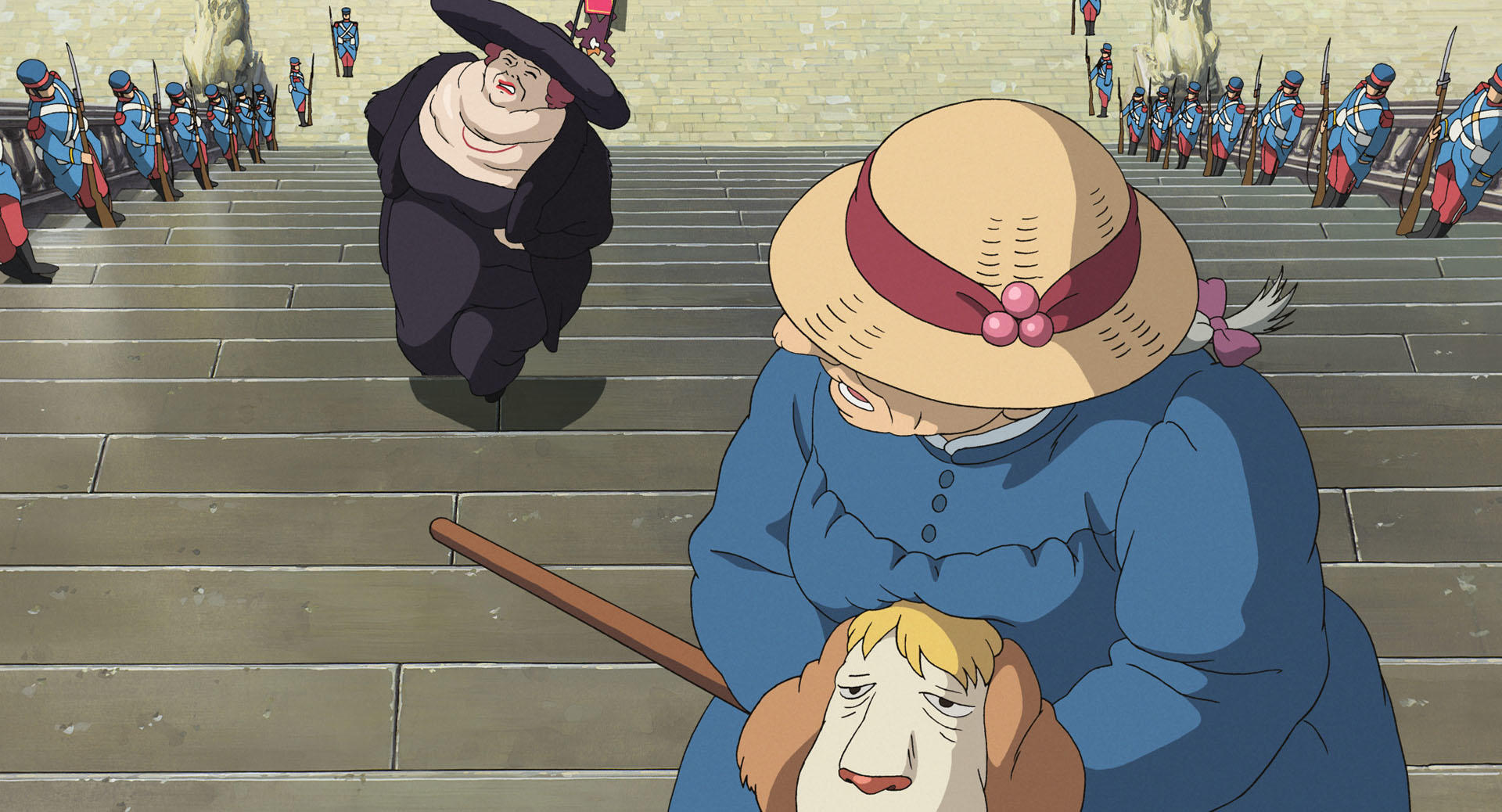

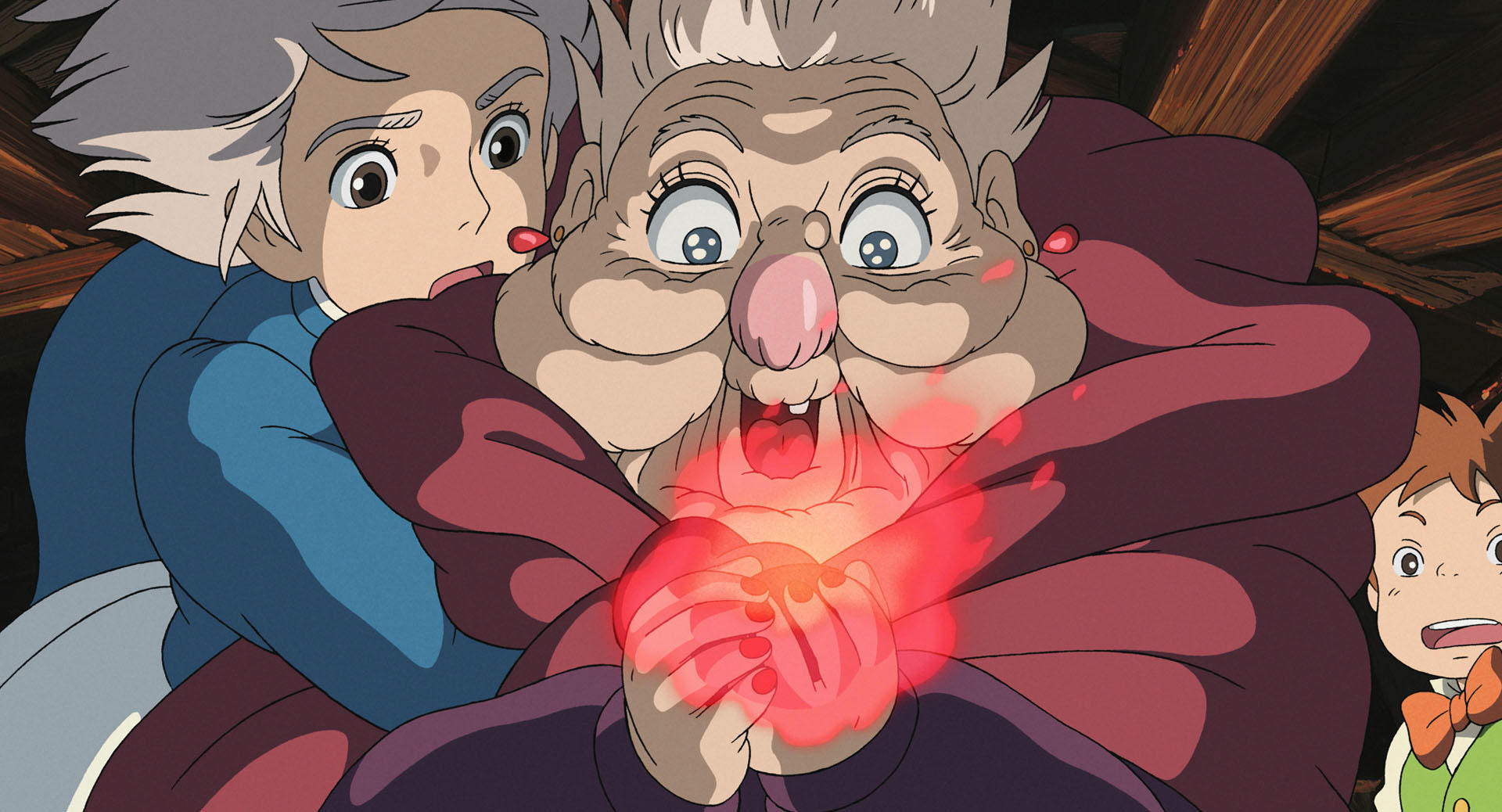

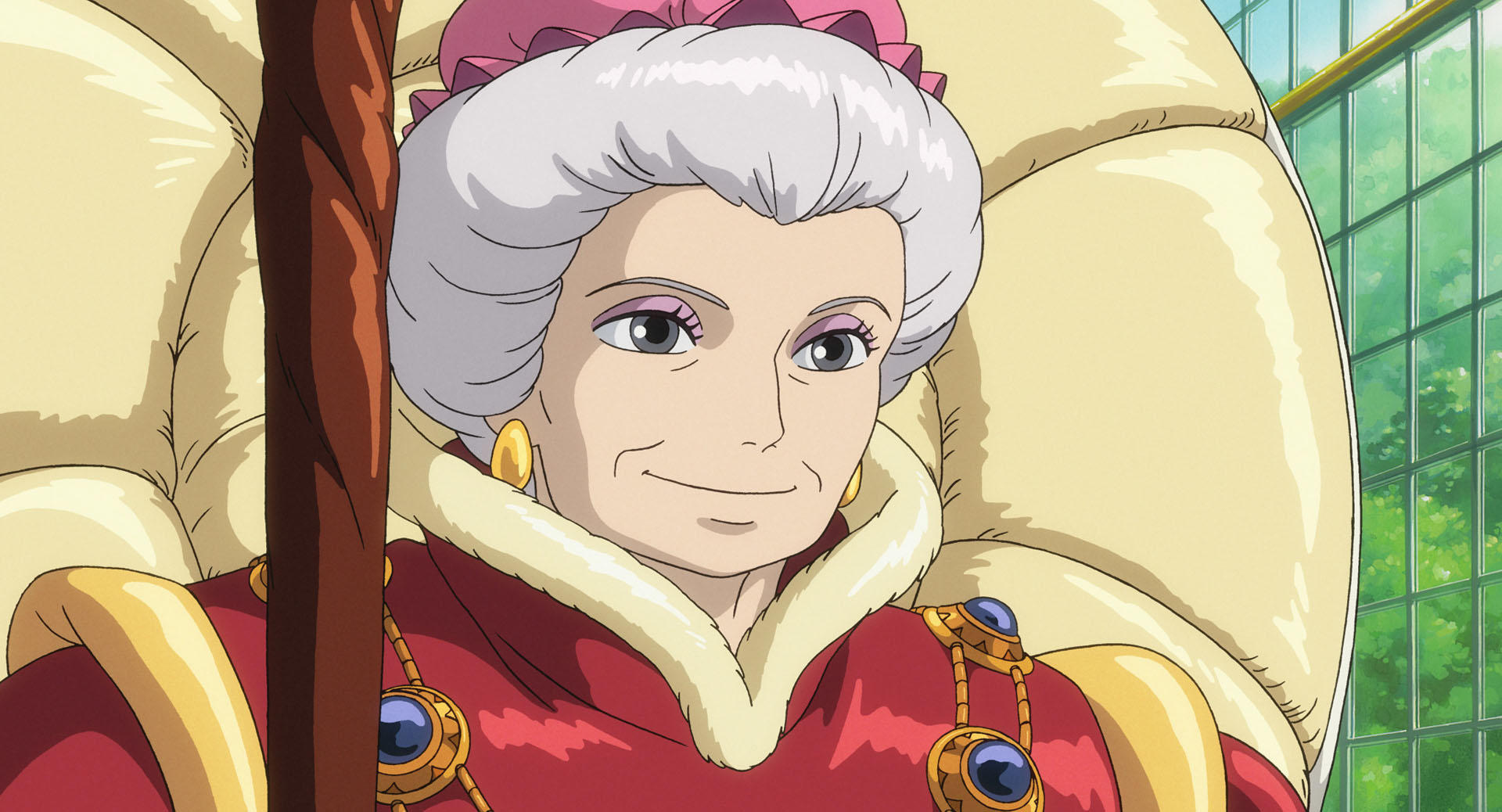

荒地の魔女は、ソフィーとは反対に自分を若く見せていたようでしたが、階段を上るだけでも汗だくで息も絶え絶えになり、魔力を失うとソフィー以上に歳をとっていそうな、介護も必要そうな老婆になってしまいました。それからは性格が丸くなったようでいて、葉巻を部屋の中で堂々と吸うという横暴さ、ハウルの心臓を付け狙うという執着心は持ち続けていました。

そんな荒地の魔女であっても、ソフィーの「お願い、おばあちゃん」と言いながらの心からの抱擁(愛情)によって「仕方ない、大事にするんだよ」とハウルの心臓(カルシファー)を渡してあげるという心変わりをしています。

荒地の魔女は“見た目だけ若くしてもしょうがない”“もともと持っていた欲望は年老いてもそんなに変わらない”ことの証明でもありますね。そうした価値観を変えてしまうのは、いつもソフィーのような“愛情を持った誰かの行動”なのかもしれません。

余談ですが、スタジオジブリのアニメーターがソフィーをかわいらしいおばあさんに描こうとしていて、宮崎駿監督が「容赦無く、年寄りにしてほしい」と注文したことがあったそうです。それを聞いた原作者のダイアナ・ウィン・ジョーンズは「監督がこの物語の本質を完全に理解している証拠だわ」と感嘆の声をあげたのだとか。老いを肯定するものの、その見た目や、階段を上る大変さといった、老いのネガティブな面も逃げずにアニメーションで描いていることも、『ハウルの動く城』の美点と言えるでしょう。

–{“スプーンを選ぶ”ことでわかるソフィーの性格とは?}–

4:“スプーンを選ぶ”ことでわかるソフィーの性格とは?

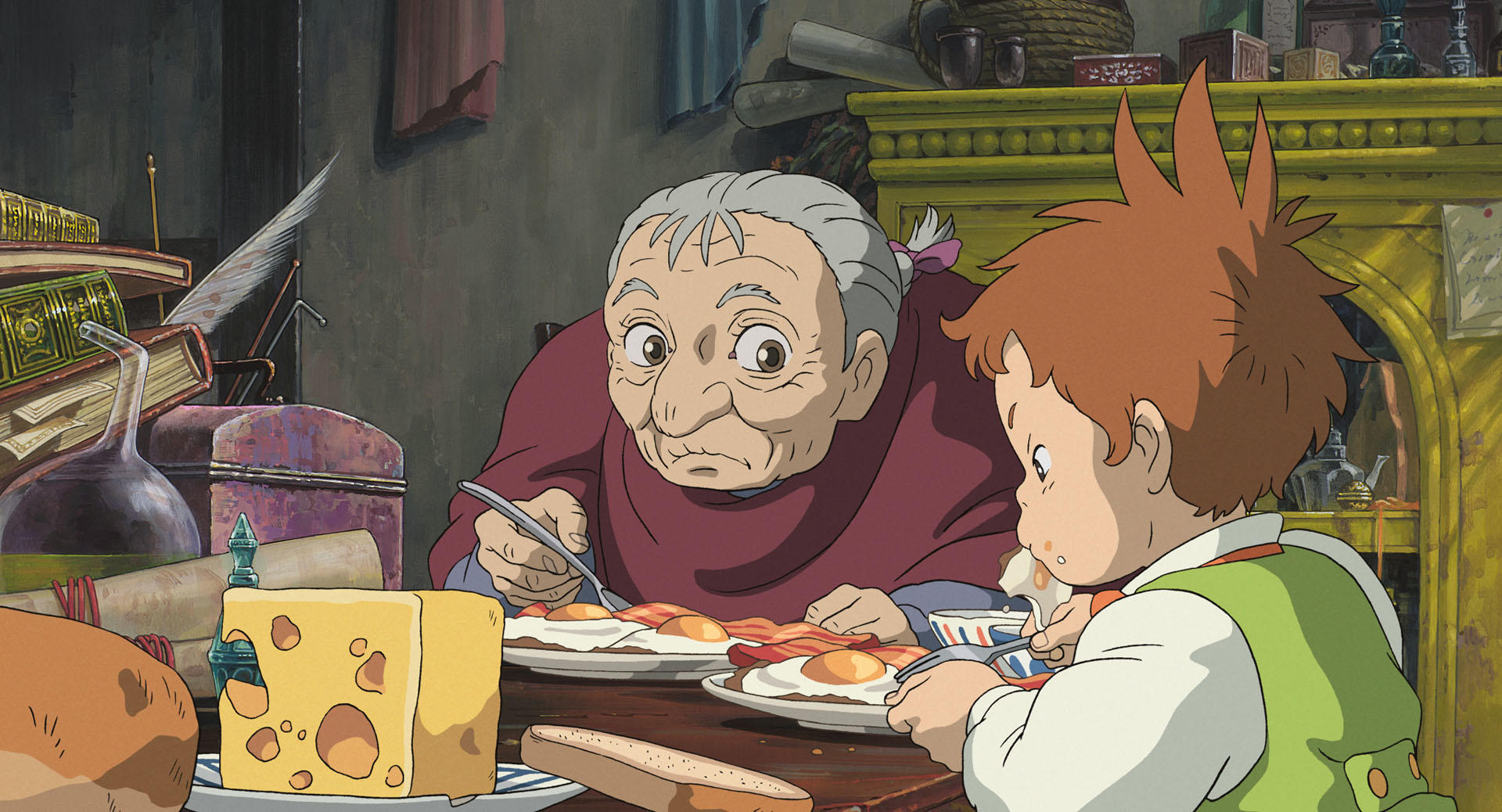

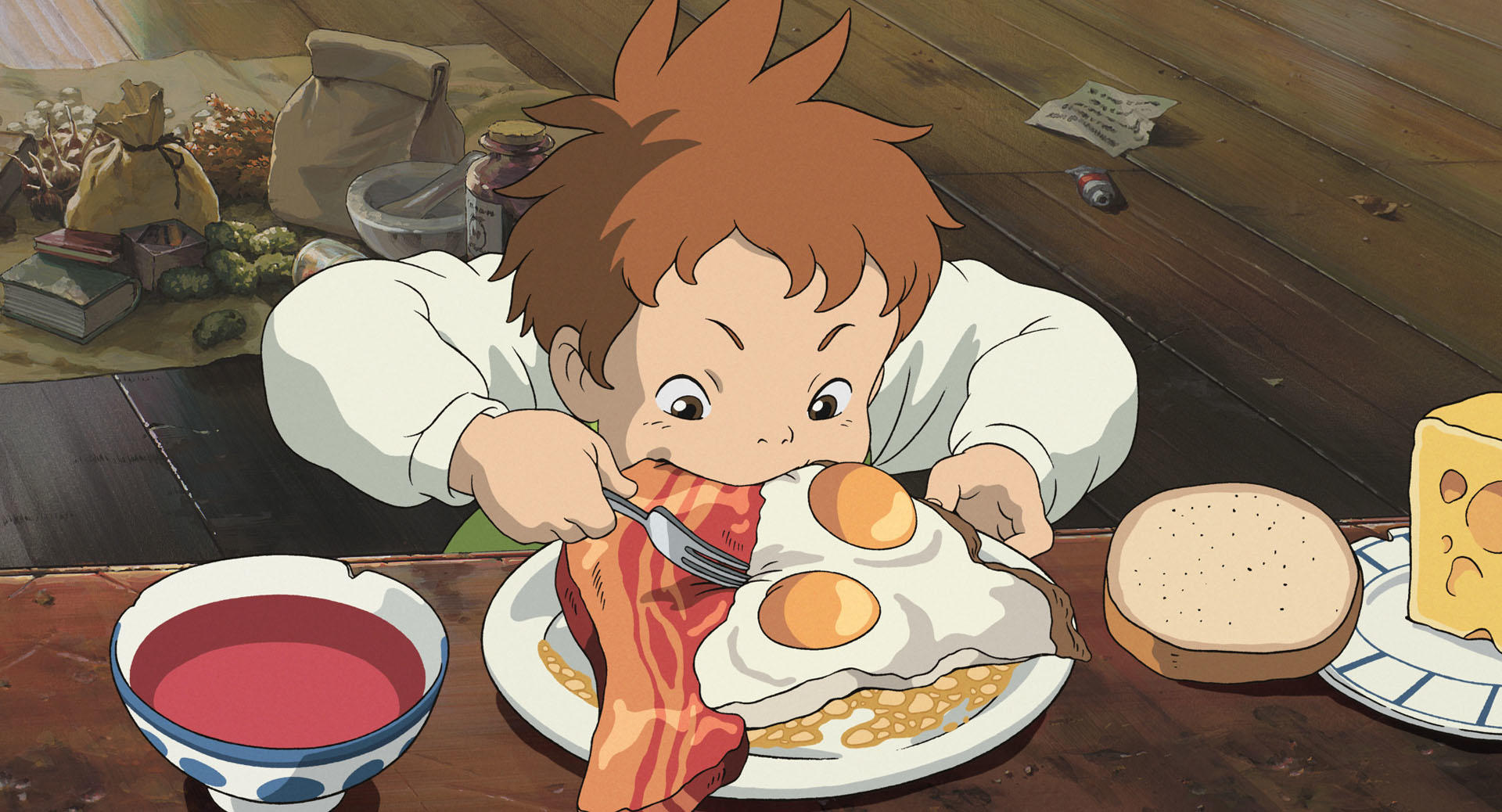

ソフィーは帽子屋を長女である自分が継ごうとしていたことからもわかるように、“自分よりも自分以外の誰か”を優先しようとしていた人物でした。その性格は、美味しそうなベーコンと目玉焼きを食べるシーンでもわかるようになっています。

マルクルが「汚れてないの、これしかないんだ」とソフィーの前に差し出したのは、“スプーン2本とフォーク1本”でした。この時に食べようとしているのはベーコンと目玉焼きで、明らかに食べやすいのはフォークなのですが、ソフィーは迷わずにスプーンを選んでいるのです。

しかも、フォークを選んだマルクルは、ベーコンと目玉焼きが乗ったお皿を口につけてがっつくように食べていて、フォークでもスプーンでも大して変わらない汚い食べ方をしていました。ソフィーがこの時に言った「教えることもたくさんありそうね」には、「私がせっかくスプーンを選んであげたのになあ

」という気持ちも込められていたのかもしれません。

–{ハウルは実はダメ男だったのかも?}–

5:ハウルは実はダメ男だったのかも?

魔法使いのハウルの姿は美青年そのもの、本作を観た女性にとって憧れの存在になっていそうですが……はっきり言ってハウルはダメ男でもあります。

序盤に「南町のマーサ(原作小説ではソフィーのもう1人の妹の名前)って子、心臓とられちゃったんだって」と語られているのは、ハウルがプレイボーイで“女の子の心を奪う”という噂がたてられたからでしょう。ハウルがドロドロになりそうな時はマルクルに「闇の精霊を呼び出してる!前にも女の子にフラれて出したことがあるんです!」と言われており、落ち込むとなだめるのが超めんどくさい性格であることもわかります。

他にも、身だしなみは綺麗であってもお風呂場が超汚いということも、“自分以外の美には無頓着”なハウルの性格が現れまくっています。さらには、自分が行きたくないからと言って、ソフィーに代わりに魔女のサリマンのところへ向かわせたこともありましたね。

また、世の中の女性がうっとりとしたであろう、ハウルがソフィーの手をとって“空中散歩”をするシーンの絵コンテには「これが誤解を生むのだ」と言う注釈がつけられていたのだそうです。作り手にも、ハウルがダメ男であるという認識があったのでしょう。

事実、宮崎駿監督も「あの人(ハウル)と結婚したらエライ目に会うと思うんですけど」と言っていたことがありましたし、原作者のダイアナ・ウィン・ジョーンズも「ハウルと結婚したいという声がとても多いの……きっと苦労すると思うのに……」と読者を心配していたこともあったようです(原作ではさらにハウルのプレイボーイな面やダメ男っぷりが書かれています)。

しかしながら、ソフィーはこのハウルのダメなところを含めて愛します。ハウルが「僕はもうじゅうぶん逃げた、ようやく守らなければならない者ができたんだ」と言って戦地に向かった後、ソフィーは「あの人は弱虫がいいの」とその“弱さ”をも肯定していたようですね。

また、ハウルは「美しくなくちゃ生きている意味がない」と言ってしまいソフィーを傷つけてしまっていましたが、その実ソフィーの老婆になってしまった姿については何も言及していません(それは前述したように自分以外の美には無頓着であるから)。

それどころか、最後に(若い姿に戻っても)髪の色がそのままだったソフィーには「髪の毛、星の光に染まっているね」と、その美しさを肯定したりもします。悔しいですが、ハウルはやっぱり“天然”で性格を含めてイケメンなところもありますね。

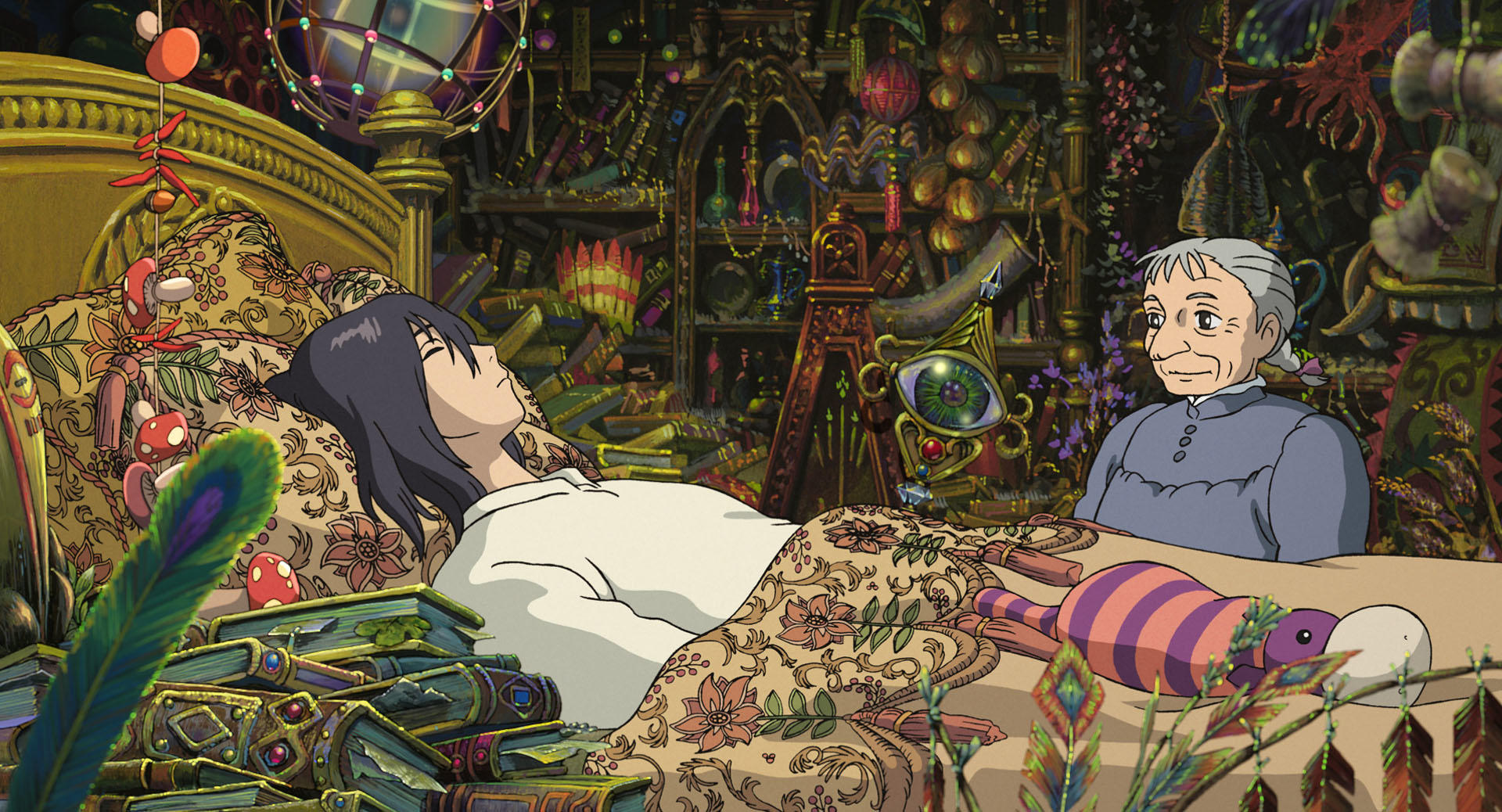

余談ですが、様々な呪いグッズで埋まっていたハウルの部屋について、宮崎駿監督は“今の若者たちがフィギュアを集めて飾るのと同じ感覚”とスタッフに説明していたのだとか……ハウルは、結構オタク気質でもあったのかもしれません。

–{カカシのカブ=王子である必然性があった?}–

6:カカシのカブ=王子である必然性があった?

カカシのカブがラストで“隣の国の王子”の姿になったことに驚いた方は多いでしょう。しかしながら、彼が(ダメ男のハウルよりも)“紳士的“な性格であったことはじゅうぶんに示されていました。

自分を見つけてくれたソフィーに城の入り口を指し示してくれたり、雨の中で泣きじゃくるソフィーに傘を持ってきてくれたり、最後には身を挺して崖下に滑り落ちそうになったソフィーたちを救ってくれるのですから。ソフィーが序盤に「小さい時からカブは嫌いなの」と言っていたことも、その“カブ頭”に全く躊躇せず、愛を込めてキスをすることへの伏線だったのでしょう。

また、“キスをしたら元の姿に戻る”というのはおとぎ話の定番です。ハウルは「君にもややこしい呪いがかかってるね」なんて言っていましたが、実のところシンプル極まりない呪いだったんですね。その後の彼らを見たサリマンが「ハッピーエンドってわけね」と言うのも、この“おとぎ話のような終わり方”への皮肉と呼べるものだったのかもしれません。

–{終盤の展開のめちゃくちゃさは宮崎駿監督も認めていた?}–

7:終盤の展開のめちゃくちゃさは宮崎駿監督も認めていた?

『ハウルの動く城』は“訳がわからない”“物語が支離滅裂だ”などと言われてしまうこともよくあります。筆者も正直に申し上げて「終盤にかけて物語がちぐはぐになり、まとまりきれていない」と観るたびに思ってしまいます。

例えば、終盤にソフィーは「私達がここにいる限りハウルは戦うわ」と言って“引っ越し”をしようとしたために動く城はバラバラになってしまうのですが、そのすぐ後にソフィーはカルシファーに「ハウルの所へ行きたいの、お城を動かして」とさっきと正反対のことを言っているのです。ソフィーはハウルのいるところから離れたいのか?それとも近くに行きたいのか?ていうかソフィーのせいでお城が崩壊しちゃっているじゃん!と、どうにも納得できないのです(カルシファーにもこのソフィーの行動はツッコまれていますが)。

前述した「ハッピーエンドってわけね」も、おとぎ話の皮肉にしたって唐突に思えますし、原作小説ではほとんど書かれていなかった戦争という要素も「このバカげた戦争を終わらせましょう」や「あなた(王子になったカカシのカブ)はお国に帰って戦争でもやめさせなさいな」となどと語られただけで終わっています。

宮崎駿監督は現実における(アメリカ同時多発テロから勃発した)イラク戦争に本作が強い影響を受けていることも明言しているのですが、この終わらせ方では戦争という題材を中途半端に扱っているという印象をどうしても持ってしまいました。これも“戦争はそうした誰かの簡単な行動で、あっけなく収束してしまえる”という皮肉なのかもしれません……。

また、ラストでは空を飛ぶ城の下を艦隊が逆方向に飛んでおり、また別の戦争が始まってしまっていることが示されてもいます。これもまた、戦争が(あっけなく終わるだけでなく)あっけなく始まってもしまうという皮肉に思えます。

実は宮崎駿監督自身も、『ハウルの動く城』は自身の作品の中でも特に難しい作品であったと語っていました。「難しいテーマだから、悪役をやっつけて終わり、主人公がニッコリして終わり、ではすまなくなった。深いところにテーマを探るうちに通常の娯楽映画の枠組みに構っていられなくなり、結果、非常にややこしい作品になった」などと……。

つまりは、深いテーマ(“老い”や“戦争”など)を重視するあまり、勧善懲悪的な、起承転結のある物語にどうしても収まらなくなった……と宮崎駿監督も認めているところもあるのです。終盤が特に唐突で、すんなりと納得しにくい展開になったのは、そのためなのでしょう。

ちなみに、宮崎駿監督が文字としての脚本やシナリオを書かないで、絵コンテを脚本として膨らませて製作していることは有名ですが、今回は特にその絵コンテの製作において“いろいろな話が次々と立ち上がって行くけど一向に収束に向かわなかった”ため、鈴木敏夫プロデューサーはかなりの不安を覚えていたのだとか。製作業務担当の野中晋輔氏は「起承転結じゃなく、起と承がずっと続いている」とも表現していたこともあり、果ては宮崎駿監督のほうから「鈴木さん、話がまとまらないよ、どうしよう」と相談されたのだとか。

その困りきった宮崎駿監督を見て、鈴木敏夫プロデューサーは『グッドナイト・ムーン』という映画のあらすじを紹介したのだそうです。これが(おそらくは)きっかけとなり、終盤は「敵だったはずの荒地の魔女も犬のヒンも一緒にみんなで暮らす」というホームドラマ的な収束を見せていったのだとか。よくも悪くも、こんな展開は“敵をやっつけて終わり”な勧善懲悪な物語では見たことがないですよね。

うがった見かたをすれば、こうした『ハウルの動く城』の製作過程は、煙突や屋根や大砲が無秩序に付けられて(しかもヨタヨタと何とか移動している)劇中の“動く城”そのものにも思えてきます。“建て増し”していくような物語作りは本作の欠点である一方、ある意味では大きな魅力であると言えるのかもしれません。

–{細田守監督の作品に『ハウルの動く城』の経験が反映されていた?}–

8:細田守監督の作品に『ハウルの動く城』の経験が反映されていた?

※以下からはアニメ映画版『時をかける少女』のネタバレに触れています。そちらを観たことがないという方はご注意を!

『ハウルの動く城』の監督は、実は『バケモノの子』や『未来のミライ』の細田守監督がもともと手がける予定だったというのは有名な話です。

細田守監督は実際に『ハウルの動く城』の企画への参加を表明し、脚本やキャラクターや美術などの準備作業は進んでいたものの、東映アニメーションとスタジオジブリの制作スタイルの違いや、尊敬する宮崎駿監督の存在がプレッシャーになりすぎていたため行き詰まってしまい、細田守監督は結局降板、スタジオジブリから離れることになってしまったのだそうです。

興味深いのは、その後に細田守監督が手がけた作品です。東映に復帰した第一作「おジャ魔女どれみドッカ〜ン!」の第40話「どれみと魔女をやめた魔女」は“将来を決める重大な選択肢のどちらを選ぶか”という物語になっており、主人公のどれみの姿は『ハウルの動く城』の監督という大役を任された細田守監督の“迷い”を少し連想するところがあるのです。

※「どれみと魔女をやめた魔女」についてはこちらの記事でも紹介しています↓

関連記事:細田守監督『時をかける少女』もっと奥深く考察できる7つのポイント

さらに、『ONE PIECE THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島』は、細田守監督自身が『ハウルの動く城』の時の体験が元となっていると明言しています。それを思うと、舞台となるオマツリ島はスタジオジブリのメタファーにも見えますし、麦わら一味(細田守監督とスタッフたち?)が挑む無理難題の数々、仲間割れをしていく様子も何かしらの含みを感じます。

※『ONE PIECE THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島』はこちらの記事でも紹介しています↓

関連記事:『バケモノの子』細田守監督の“狙い”がわかる5つのこと

そして、ミニシアター系の上映からロングランヒットとなり、幅広い層から絶賛されることになるアニメ版『時をかける少女』には『ハウルの動く城』を連想するセリフがあります。それは、真琴と千昭の別れのやり取りの「未来で待ってる」「うん、走って行く。すぐ行く」……これは、“タイムスリップをして”少年の頃のハウルを見たソフィーの言葉「私、きっと行くから、未来で待ってて!」にそっくりではありませんか!

しかも、『ハウルの動く城』のソフィーとハウルは最後にキスをして映画が終わった一方、『時をかける少女』の真琴と千昭は最後にキスをしませんでした。 “千昭はなぜ最後にキスをしなかったのか”ということはよく議論の対象になりますが、実は『ハウルの動く城』のことがあってのこと、そのアンチテーゼとしての展開だったのでは?と考えたくもなるのです(これは筆者の勝手な想像にすぎませんのでご注意を)。

結果として『時をかける少女』が素晴らしい作品となり、今は細田守監督が日本を代表するアニメ監督になって嬉しい限り。『ハウルの動く城』は製作過程および物語に歪(いびつ)なところがあるのも事実ですが、やはり日本のアニメーションの歴史上で重要な作品であり、さらなる名作が生まれるきっかけにもなっているのです。

(文:ヒナタカ)

–{『ハウルの動く城』作品情報}–

『ハウルの動く城』作品情報

ストーリー

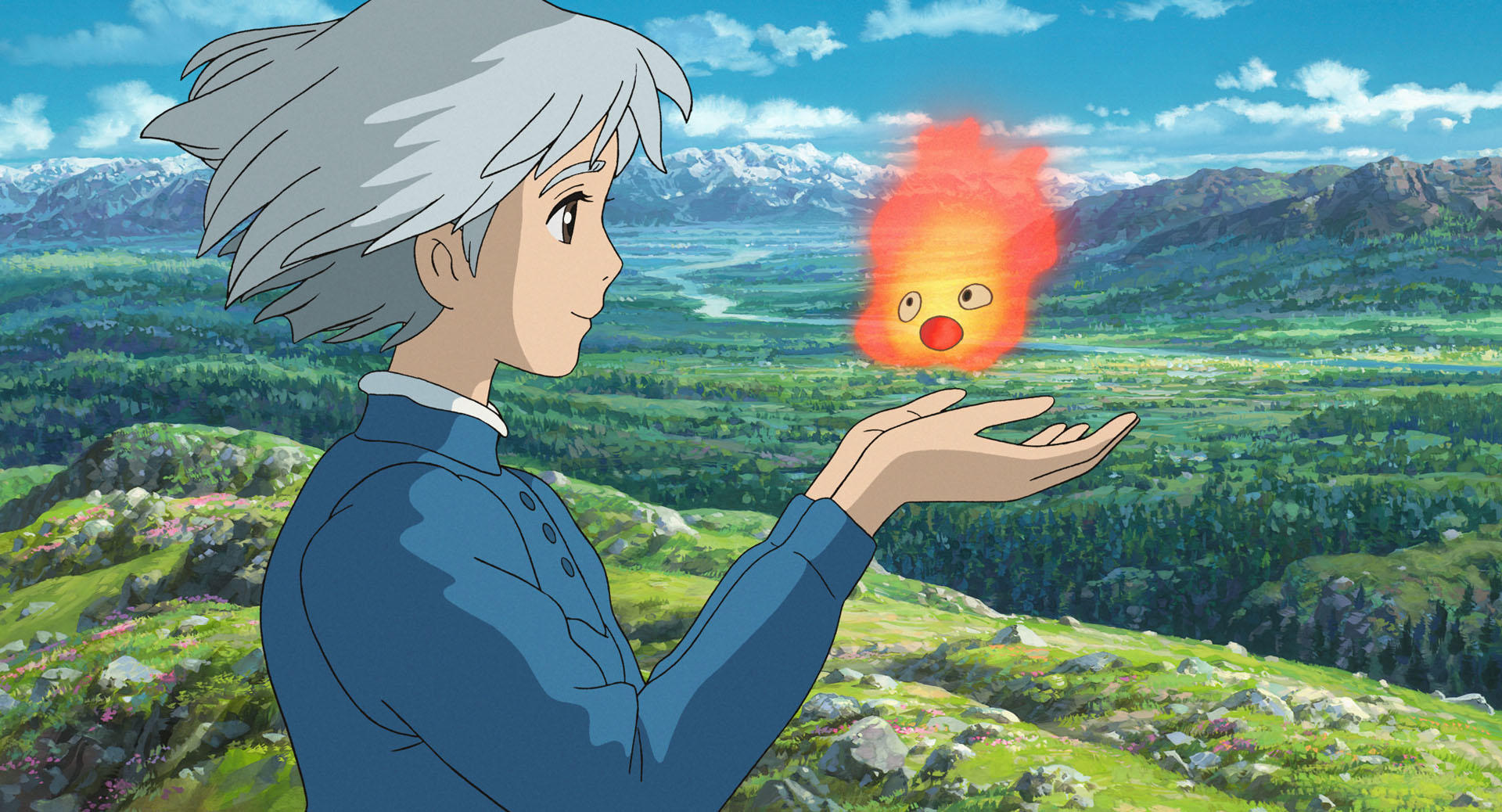

ソフィー(倍賞千恵子)は父が遺した帽子店で働く地味な女の子。恋にもオシャレにも消極的で、華やかな妹から心配されている。ある日、ソフィーは町で兵士に絡まれているところを、美しい青年に助けられる。不思議な力を持つ彼こそ、人の心臓を食べると噂されている美しい魔法使いのハウル(木村拓哉)だった。そうとは知らないソフィーは初めてのトキメキを感じるが、その夜、突然訪ねてきた荒れ地の魔女(美輪明宏)に魔法をかけられ、90歳の老婆に姿を変えられてしまう。

このままの姿では家にいることはできない…と旅に出たソフィーの前に、巨大なハウルの動く城が現れる。旅の道中で助けたカカシのカブ(大泉洋)に導かれるように城の中へ入ると、散らかった部屋の中に小さな暖炉があり、城の動力源である火の悪魔・カルシファー(我修院達也)の姿があった。

カルシファーは、ハウルとある契約を交わしたせいで城の外には出られなくなってしまったのだという。カルシファーのお願いを聞く代わりに姿を元に戻してもらう約束を取り付け、ハウルの弟子・マルクル(神木隆之介)も味方につけたソフィーは、しばらく掃除婦として城で暮らすことになった。

好奇心旺盛だが憎めないソフィーのペースに次第に巻き込まれていくマルクルとカルシファー。城の中を無断で整理整頓してしまうソフィーを迷惑がっていたハウルも、徐々に彼女のいる生活を楽しみ始める。しかし戦争は次第に激しさを増していき、ハウルは魔法使いの師匠で王室付きの魔女であるサリマン(加藤治子)から呼び出しを受け…。

原作

ダイアナ・ウィン・ジョーンズ

脚本・監督

宮崎 駿

プロデューサー

鈴木敏夫

音楽

久石 譲

主題歌

倍賞千恵子

声の出演

<ソフィー> 倍賞千恵子

<ハウル> 木村拓哉

<荒地の魔女> 美輪明宏

<カルシファー> 我修院達也

<マルクル> 神木隆之介

<小姓> 伊崎充則

<かかしのカブ> 大泉洋

<国王> 大塚明夫

<ヒン> 原田大二郎

<サリマン> 加藤治子

上映時間

約119分

公開日

2004.11.20(土)

『ハウルの動く城』関連情報

【DVD】

ハウルの動く城 [DVD]

→3,971円(税込)

(アマゾンでの購入はこちら)

【Blu-ray】

ハウルの動く城 [Blu-ray]

→5,746円(税込)

(アマゾンでの購入はこちら)

【書籍】

ハウルの動く城シリーズ完結セット(全3巻)

→5,390円(税込)

(アマゾンでの購入はこちら)

【サウンドトラック】

ハウルの動く城 サウンドトラック

→2,902円(税込)

(アマゾンでの購入はこちら)

ジブリ関連記事:『千と千尋の神隠し』より深く楽しめる「8つ」のポイント

ジブリ関連記事:『もののけ姫』を奥深く読み解く「5つ」のポイント!子供が登場しない理由とは?

ジブリ関連記事: 『ハウルの動く城』を深く読み解く「8つ」のポイント

ジブリ関連記事: 『崖の上のポニョ』|なぜ両親を呼び捨て?トンネルの意味は?

ジブリ関連記事:『風立ちぬ』を深く読み解く「10」のこと!

ジブリ関連記事: 『紅の豚』ポルコはなぜ豚になったのか?その疑問を解き明かす5つの事実

ジブリ関連記事: 『魔女の宅急便』、「4つ」の盲点!これは“仕事”と“才能”の物語だ!

ジブリ関連記事:『風の谷のナウシカ』を深く読み解く「5つ」の事実

ジブリ関連記事:『となりのトトロ』が深い5つの理由!

ジブリ関連記事:なぜ『天空の城ラピュタ』は飛び抜けて面白いのか?

ーーーーー

cinemas PLUS コミュニティを作りました!

・お気に入りの著者をフォロー&記事のブックマーク

・ムビチケや独占試写会プレゼントのご案内

・週2回メルマガ配信

今後もコミュニティ会員限定のプレゼントやイベントを企画予定!

コミュニティ登録はこちらから↓

https://cinema.ne.jp/auth/register